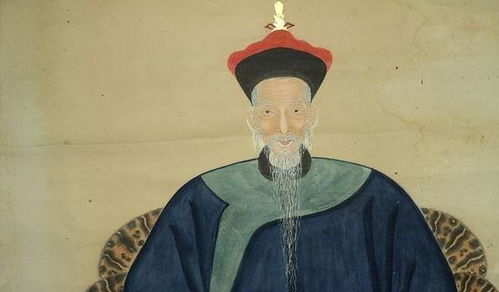

礼部侍郎是中国古代王朝中央行政机构礼部的重要副职官员,位居尚书之下,是维系国家礼乐典章、文教秩序的核心角色,其职责涵盖国家祀典、科举选士、外交仪制及学校教化等诸多领域,既是礼乐制度的制定与执行者,也是文化正统与意识形态的守护人,通过主持礼仪、规范行为、选拔人才,礼部侍郎深刻参与塑造社会伦理秩序与士人价值取向,体现了传统中国“礼治”与“文治”相融合的治理理念,对维护王朝统治合法性、推动文化传承具有不可替代的作用。

在中国古代官僚体系中,礼部侍郎作为礼部的副职长官,位居正三品,是王朝礼乐制度、科举考试与外交事务的核心执行者,这一职位不仅象征着学术与文化的权威,更承载着维护国家秩序与儒家伦理的重要使命,自隋唐确立三省六部制以来,礼部侍郎始终是连接皇权、士大夫与百姓的关键角色,其影响深远至政治、文化乃至社会生活的方方面面。

职掌与权力:礼乐与文教的枢纽

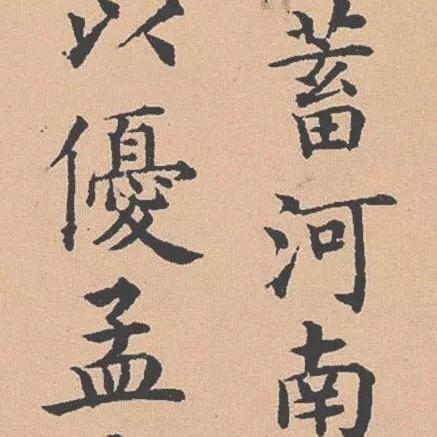

礼部侍郎的直接上级是礼部尚书,但其实际职能往往更具操作性,唐代《唐六典》明确规定,礼部侍郎“掌礼仪、祭享、贡举之政”,其职责可分为三大核心:其一,主持国家级祭祀典礼(如天地、宗庙祭祀),确保礼仪的合规性与神圣性;其二,管理科举考试,从乡试到会试的组织、阅卷到录取,均由侍郎协同尚书统筹;其三,负责外交事务,如接待藩属使节、处理朝贡事宜,礼部侍郎还需参与制定典章制度,修订礼法条文,成为王朝“以礼治国”理念的实际推行者。

历史上,许多著名文人曾担任此职,例如唐代诗人王维曾任礼部侍郎,其诗画艺术与官职相得益彰,反映了礼官的文化修养,宋代欧阳修、司马光等大儒亦曾任此职,他们通过科举改革与礼法修订,深刻影响了后世文教体系,礼部侍郎的选拔多看重进士出身及学术声望,因其需具备深厚的经学功底与政治智慧。

历史演变:从隋唐到明清

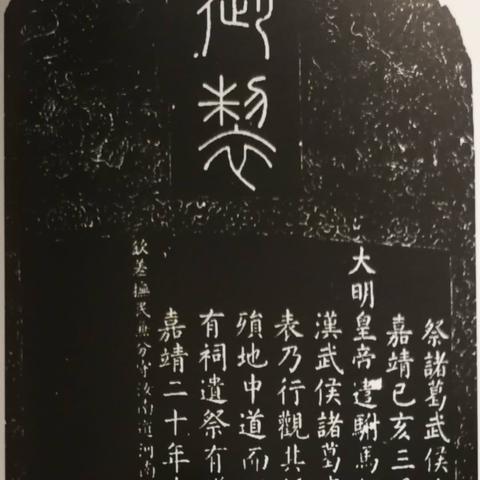

礼部侍郎的职能随朝代更迭而演变,隋唐时期,礼部侍郎权力较大,尤其在科举制度初创阶段,其录取决策直接关系士大夫阶层的形成,宋代以后,礼部侍郎的科举职能进一步加强,但逐渐受到枢密院等机构的制衡,明代时,礼部侍郎成为内阁的重要后备人选,如张居正曾以礼部侍郎身份进入权力核心,清代则因满汉双侍郎制的实施,礼部侍郎分为满、汉两职,既体现民族融合,也暗含权力平衡。

这一职位的意义远超官僚系统本身,礼部侍郎通过主持科举,塑造了古代中国的精英流动通道;通过制定礼仪,维护了等级秩序与社会稳定;通过外交活动,展现了“天朝上国”的文化自信,在明清时期,礼部侍郎常负责与朝鲜、越南等藩属国的文书往来,其行为直接关乎王朝的国际形象。

文化象征与历史局限

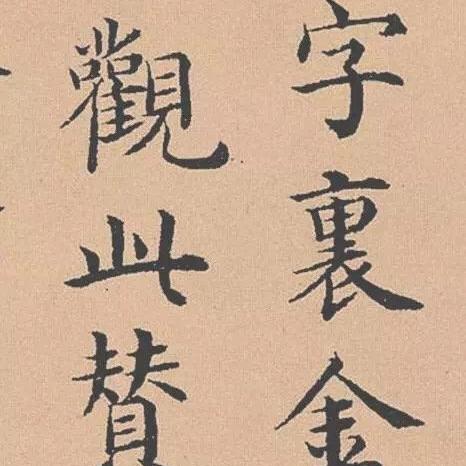

礼部侍郎是儒家“礼治”思想的化身,孔子云:“不学礼,无以立”,礼部侍郎正是这一理念的制度性体现,他们通过礼仪教化,将儒家伦理渗透至民间,如制定婚丧仪制、规范服饰等级等,从而构建“上下有序”的社会结构,礼部侍郎也是文化传承的守护者,唐代以后常兼管国子监或修书事务,如清代《四库全书》的编纂便有礼部侍郎参与。

这一职位亦有其历史局限性,礼部侍郎所维护的礼教秩序,有时成为僵化社会进步的枷锁,例如明代以“礼法”之名压制思想创新,科举中的腐败现象(如请托、贿考)也常与礼部官员相关,如晚清科举弊案中,礼部侍郎多次被卷入风波。

礼部侍郎作为古代中国文官体系的枢纽,既是礼乐文明的推行者,也是王朝治理的关键支柱,其职掌融合了文化、政治与教育,深刻影响了中国千年的社会形态,尽管随着清末新政与科举废除,礼部侍郎最终退出历史舞台,但其遗产仍存于现代中国的文化基因中——从教育考试制度到外交礼仪规范,皆可见其烙印,理解礼部侍郎,不仅是回顾古代官制,更是解密中国传统文化秩序的一把钥匙。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...