李邈,蜀汉官员,初为益州牧刘璋属下,后归附刘备,虽得刘备任用,却因直言敢谏屡次触怒当权者,刘备称帝时,他公开质疑其合法性;诸葛亮逝世后,他又上疏批评诸葛亮专权,终遭刘禅下令诛杀,李邈一生坚守士人风骨,敢于在政治高压下发出不同声音,却因不合时宜的刚直而悲剧收场,成为蜀汉政权中一个孤独而悲情的角色,折射出乱世中理想主义者的困境与宿命。

在三国历史的宏大叙事中,李邈(生卒年不详)是一个容易被忽略的名字,他并非如诸葛亮那般光芒万丈的政治家,也不是关羽、张飞那样的战场英雄,但他在蜀汉政权中却扮演了一个复杂而深刻的角色——一个敢于直言的孤臣,一个最终因言获罪的悲剧人物,李邈的故事,折射出古代中国政治中忠诚、权力与个人命运的深刻矛盾。

李邈的生平与时代背景

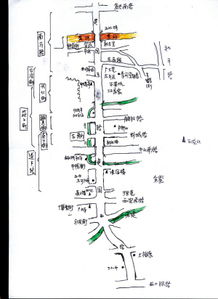

李邈,字汉南,益州广汉郡人,生活在东汉末年至三国时期,他早年以才学闻名,被益州牧刘璋征辟为官,后刘备入主蜀地,李邈转而效力于蜀汉政权,在刘备麾下,他历任犍为太守、丞相参军等职,但并未进入权力核心,李邈所处的时代,正是蜀汉建国初期,内外矛盾交织:外有曹魏和东吴的威胁,内有荆州集团与益州本土势力的权力博弈,在这种背景下,李邈作为一个益州本土士人,其政治立场往往显得微妙而复杂。

直言敢谏与政治风险

李邈最为后世所记的事件,是他在诸葛亮去世后的直言进谏,据《三国志》注引《益部耆旧传》记载,诸葛亮病逝五丈原后,蜀汉朝野哀痛,后主刘禅素服发哀三日,李邈却上书直言,批评诸葛亮“专权震主”,功高盖主,甚至提出“亮身杖强兵,狼顾虎视,今虽薨殒,宗族得全,西戎静息,大小为庆”,这番言论在举国悲恸之际,显得极其刺耳。

李邈的谏言,表面上是批评诸葛亮权倾朝野,实则触及了古代政治的核心问题:君臣关系与权力制衡,诸葛亮作为蜀汉的实际执政者,确实集军政大权于一身,但因其忠诚与能力,刘备父子对其信任有加,李邈的直言,或许源于对蜀汉政权长远稳定的担忧,担心权臣模式会成为政治隐患,在诸葛亮深得民心的背景下,这种言论无疑是一种政治冒险。

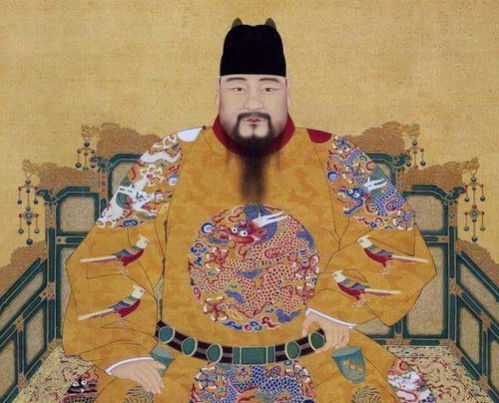

悲剧结局与历史评价

李邈的直言最终招来了杀身之祸,后主刘禅大怒,以“诽谤先贤”之罪将李邈下狱处死,这一结局,反映了古代政治中“忠言逆耳”的残酷现实,李邈的悲剧,在于他试图以直言维护政权平衡,却低估了政治情感的威力,诸葛亮在蜀汉不仅是权臣,更是精神象征,对他的批评被视为对整个政权的挑战。

后世对李邈的评价褒贬不一,唐代史学家刘知几在《史通》中批评李邈“不识时务”,认为其在错误的时间发表了错误的言论,而明代思想家李贽则称其为“直臣”,赞赏其不畏强权的勇气,从现代视角看,李邈的遭遇揭示了古代士人在忠君与直言之间的两难:过度迎合权力则失于谄媚,过度直言则可能危及自身。

李邈形象的现代启示

李邈的故事,超越了三国的具体历史,成为了一种符号化的存在,他代表了中国传统政治中那些敢于挑战权威却最终被碾压的“孤臣”,这种形象在历史上反复出现,从比干到海瑞,从晁错到方孝孺,他们的命运共同映射出专制政治下言论的边界与个体的无力。

在当代社会,李邈的遭遇仍具启示意义,它提醒我们,在任何体制下,权力都需要制衡,批评需要空间,但直言者也需讲究策略与时机,李邈的悲剧不仅是个人的失败,也是制度缺乏包容性的体现,一个健康的政治生态,应当允许不同声音的存在,而非以“忠诚”为名压制异见。

李邈的名字,或许不会出现在三国英雄的排行榜上,但他的故事却值得被铭记,他是一位失败的谏臣,一位因言获罪的悲剧人物,但他也代表了古代士人“文死谏”的精神传统,在权力与真理的博弈中,李邈选择了后者,并为此付出生命代价,他的命运,如同一面镜子,照见了历史的复杂与人性的光辉。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...