在中华文明多元一体的历史格局中,土司制度曾是中央王朝经略西南边疆的重要政治智慧,它并非简单的强力控制,而是在“齐政修教、因俗而治”的理念下,于王朝权力与地方自治的夹缝中,构建出一种精妙的动态平衡,中央通过羁縻怀柔授予世袭名号,换取边陲地区的政治认同与社会稳定;地方土司则借助王朝权威巩固自身统治,并积极学习中原文化,推动本地文明发展,这种制度既是自上而下的治理策略,也是自下而上的生存艺术,在数百年的碰撞与调适中,不仅维系了国家统一,更促进了各民族间深度的文明交融,为多民族国家的治理留下了深刻的历史启示。

在中华西南的崇山峻岭间,一种独特的政治制度曾延续八百年之久,它就是土司制度,这一始于元代、盛于明清的特殊治理模式,既非纯粹的中央集权,也非完全的地方自治,而是在帝国边疆与少数民族地区形成的一种精妙的权力平衡机制,土司制度不仅是中央王朝“以夷制夷”的统治策略,更是地方势力在帝国体系中寻求生存与发展空间的政治创造,其背后蕴含着丰富的治理智慧与文化交融的历史经验。

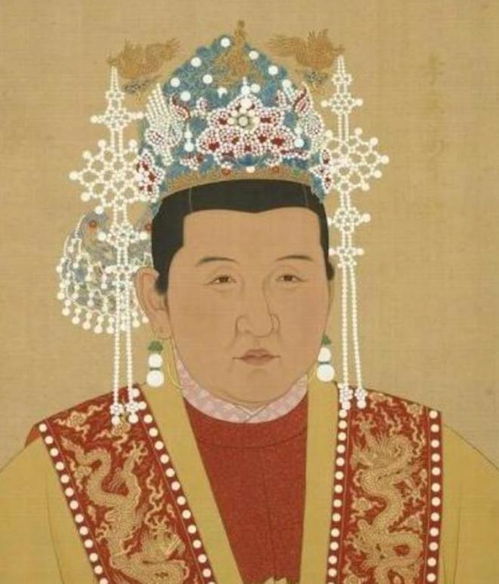

土司制度的本质是中央王朝与地方首领之间的权力契约,中央政府通过授予土著首领世袭官职和爵位,换取其对王朝的效忠与纳贡,实现“修教齐政,不易其俗”的治理目标,这种制度巧妙地将帝国的政治权威与地方的传统权力结合在一起:土司既作为朝廷命官履行征粮纳税、维护治安的职责,又以民族首领的身份保持对本民族事务的管理权,明代对土司的承袭、考核、升迁与惩处形成了一套完整制度,清代则通过改土归流逐步强化中央控制,这一演变过程展现了中央集权与地方自治之间的动态平衡。

在具体实践中,土司制度展现了惊人的适应性与灵活性,不同地区的土司根据当地民族特点、地理环境和社会发展水平,形成了各具特色的治理模式,贵州水西彝族则溪制度、云南丽江木氏土司的“木瓜”兵制、湖南永顺彭氏土司的旗制等,都是土司因地制宜创造的治理智慧,这些制度既保留了民族传统的社会组织结构,又融入了中原王朝的官僚管理元素,形成了一种混合型治理体系。

土司地区成为多元文化交融的熔炉,创造了独特的文明对话空间,土司往往主动学习汉文化,送子弟入国子监读书,修建汉式衙署与庙宇,吸纳中原的礼仪制度与治理技术;汉族移民也受到少数民族文化影响,在语言、服饰、生活习惯上逐渐地方化,这种双向的文化适应过程,使土司地区形成了既不同于中原汉文化,也不同于传统少数民族文化的混合文化形态,如丽江纳西族在木氏土司统治下,既保留了东巴文化传统,又吸收了汉、藏文化元素,形成了举世闻名的多元文化共同体。

土司制度在维系边疆稳定方面发挥了不可替代的历史作用,在交通不便、民族关系复杂的西南地区,土司作为中央王朝与边疆民族之间的桥梁,既能够以符合民族文化心理的方式实施治理,又能够将帝国权威延伸到直接统治难以企及的边远地区,明王朝通过土司制度实现了对西南边疆的有效管控,清前期则通过保留土司制度减少了改土归流的阻力,直至民国时期,一些边远地区的土司仍然发挥着维持地方秩序的作用。

这一制度的衰微过程同样耐人寻味,随着中央集权的加强和边疆开发的深入,土司制度的自治性质与帝国的统一步调越来越不协调,清代的大规模改土归流运动,标志着中央政权对边疆地区控制力的增强,也意味着土司制度的历史使命逐渐走向终结,这一过程并非简单的线性替代,而是充满了中央与地方的博弈、传统与现代的碰撞。

土司制度留给当代的遗产远超我们的想象,它不仅塑造了西南地区多民族共存的社会格局,也为现代中国的民族区域自治制度提供了历史参照,土司制度所体现的尊重文化差异、寻求多元共存的治理哲学,对当今全球化时代的跨文化治理仍具有启示意义,在民族国家建构与文化多样性保护的张力中,土司制度的历史经验提醒我们:有效的治理不需要也不可能建立在文化同质化的基础上,真正的智慧在于找到统一与多样、集权与自治之间的动态平衡点。

当我们重新审视土司制度这一古老的政治创造,不禁感叹于先人在权力夹缝中求生存、谋发展的政治智慧,这八百年的制度实验告诉我们,文明的发展从来不是单一模式的线性传播,而是不同文化在相遇、碰撞与融合中共同创造的复杂过程,土司制度作为中国多元一体格局形成过程中的重要一环,其历史价值与当代意义,值得我們持续深入探索。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...