,重庆理科状元用一份优异的成绩单,为青春提交了一份完美的答卷,这份荣耀的背后,是超凡天赋与辛勤汗水最动人的交织,他/她并非仅仅是埋头苦读的“做题家”,更是善于思考、懂得平衡的探索者,在追逐梦想的征途上,他/她高效利用时间,将专注发挥到极致,用科学的方法将知识点融会贯通,他/她也未曾错过青春的斑斓,在紧张的学业之余保有对生活的热爱,状元的名号是一时的光环,但其背后所展现出的卓越学习品质、坚韧不拔的毅力与积极乐观的心态,才是照亮未来长远道路的永恒明灯。

六月的重庆,暑气初蒸,一则消息却比山城的烈日更灼热——2024年重庆市高考理科状元诞生,这位名字尚未公开的少年(或少女),以接近满分的成绩摘下桂冠,瞬间成为全市乃至全国关注的焦点,状元的光环背后,不仅是天赋的闪耀,更是一段关于坚持、方法与时代精神的叙事。

一状难求:状元背后的数字博弈

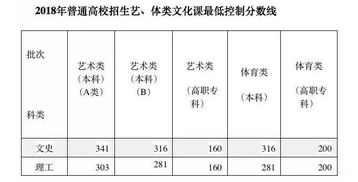

重庆市作为全国高考竞争最激烈的地区之一,理科状元的含金量极高,近年来,重庆高考报名人数持续突破30万,其中理科生占比超过半数,在如此庞大的基数中脱颖而出,需要战胜的不仅是试卷上的难题,更是心理、体能与策略的全方位考验,2023年重庆理科分数线为689分,而今年状元分数预计再创新高,甚至可能突破710分(满分750分),这一数字背后,是每一分都凝结着无数个日夜的伏案疾书。

天赋与努力:并非“非此即彼”的单选题

公众常将状元成功归因于“天才”或“拼命”,但真相往往介于二者之间,多位往届状元访谈显示,他们的共性并非单纯智商超群,而是高效的学习方法与严格的时间管理能力,例如2021年重庆理科状元何青峰曾分享:“每天睡眠保证7小时,但每一分钟学习时间都需极致利用。”今年的状元亦不例外——据知情教师透露,其擅长错题归纳与跨学科知识整合,甚至自创“物理-数学双向推导模型”,这种系统性思维,远比题海战术更具可持续性。

环境塑造:山城教育的“厚土效应”

重庆的教育生态为状元诞生提供了独特土壤,巴蜀中学、南开中学等名校形成优质资源聚集效应,提供高水平的竞赛培训与师资支持;重庆家长对教育的投入程度全国瞩目,据统计,重庆家庭年均教育支出占收入比例达35%,高于全国平均水平,山城人“韧、辣、拼”的性格特质,也潜移默化影响着学子的学习态度——竞争意识与协作精神并存。

隐形战场:心理素质的终极考验

高考不仅是知识竞赛,更是心理博弈,重庆市教育科学研究院2023年调研显示,高考生焦虑症检出率高达42%,而状元往往具备超常的抗压能力:2022年状元张圆在考数学前夜因急性肠胃炎入院,仍以意志力完成考试并取得149分,今年状元亦经历过类似挑战——一模考试曾跌出年级前十,却通过心理调适与策略调整实现逆袭,其班主任评价:“他的强大在于‘容错心态’,把每次失误转化为学习窗口。”

状元之后:光环下的选择与责任

状元的称号既是荣誉,亦是重担,近年来,重庆理科状元多选择清华大学姚班、北大元培学院或交叉学科项目,专业方向从传统理工科转向人工智能、量子信息等前沿领域,2020年状元刘昶入选华为“天才少年计划”,2023年状元李瀚铭投身脑机接口研究,折射出新时代状元的价值取向——从“追求个人成功”转向“解决现实问题”,他们亦面临公众期待带来的压力:社交媒体上,状元的每一步选择都被放大审视,甚至被赋予“神圣使命”。

超越个体:状元现象的冷思考

状元的成功值得喝彩,但亦需警惕“状元崇拜”的误区,教育专家指出,过度聚焦个体容易掩盖教育公平的结构性问题——重庆农村地区与主城区教育资源差距仍显著,2023年主城区重点高中升学率是偏远区县的4.2倍,99.9%的考生无法成为状元,但高考仅是人生节点之一,如重庆教育家龚春燕所言:“状元的真正启示,不是如何成为第一,而是如何成为更好的自己。”

重庆理科状元的故事,终将随时间褪去热度,但其折射的奋斗精神与教育演进却会长存,当掌声散去,真正留下的或许是一面镜子:照见个体努力的价值,也映出时代对多元成功的呼唤,而这位新科状元的名字,终会成为重庆教育史册中的一个注脚,见证着一代人的青春如何与变革中的中国同频共振。

(字数:998字)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...