坐落于杭州拱墅区的杭州炼油厂,是上世纪五十年代重要的工业遗产,见证了新中国石油工业的发展历程,随着城市更新,其巨大的工业构筑物与生产设备不再轰鸣,却作为凝固的历史,与快速现代化的城市景观形成深刻对话,它不仅是特定时代产业经济的实物见证,更承载了几代工人的集体记忆与奋斗精神,通过保护与适应性再利用,这片工业遗址正被赋予文化展示、创意办公等新功能,从生产空间转变为城市文化新地标,延续着工业时代的灵魂,并重塑着属于这座城市的独特记忆。

在中国工业化进程中,炼油厂曾是城市经济的支柱,也是时代变迁的见证者,杭州炼油厂(原杭州石油化工厂)便是这样一个典型——它始建于20世纪50年代,曾是浙江省重要的能源基地,为长三角地区的工业发展注入动力,随着城市扩张、环保理念升级和产业转型,这座老厂逐渐退出历史舞台,留下的不仅是废弃的设施,更是一段值得深思的工业遗产与城市记忆,本文将探讨杭州炼油厂的历史角色、转型挑战,以及它如何成为城市更新与文化再生的符号。

历史辉煌:工业化的引擎

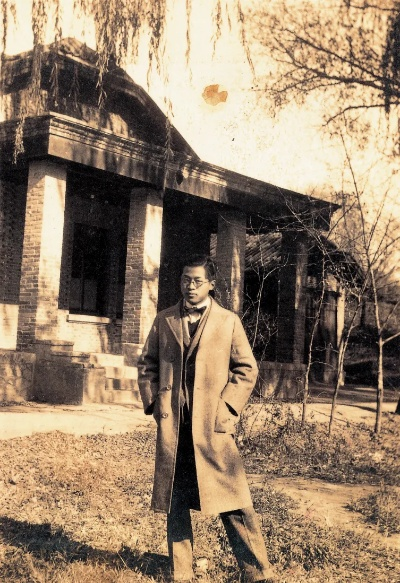

杭州炼油厂建于1958年,正值中国“大跃进”时期,旨在满足长三角地区日益增长的能源需求,作为浙江省首个大型炼油项目,它一度是杭州工业骄傲的象征,鼎盛时期,厂区占地数百亩,员工数千人,年产汽油、柴油、润滑油等产品百万吨,不仅支撑了本地交通和制造业,还通过管道和运输网络辐射周边省市,在那个计划经济的年代,炼油厂不仅是经济实体,更是一个小型社会:厂区内有宿舍、学校、医院和俱乐部,形成了自给自足的社区文化,许多老杭州人回忆,这里机器轰鸣、烟囱林立,代表了工业化的力量与希望。

这种粗放式发展也埋下了隐患,随着时间推移,环保问题逐渐凸显,炼油过程中产生的废气、废水和废渣对周边环境造成压力,尤其是厂区靠近钱塘江和居民区,引发了污染担忧,20世纪90年代后,中国加快经济转型,杭州作为旅游城市和科技创新中心,开始重新审视工业布局,2000年代初,政府提出“退二进三”战略(退出第二产业,进军第三产业),杭州炼油厂逐步减产,最终于2010年正式关停。

转型挑战:从废墟到重生

关停后的杭州炼油厂面临巨大挑战:如何处置这片污染土地?如何平衡历史保护与城市发展?厂区旧址位于杭州拱墅区,占地约500亩,土壤和地下水检测显示多环芳烃等污染物超标,治理成本高昂,最初,房地产开发商觊觎这块黄金地段,提议拆除重建住宅或商业区,但这一方案遭到专家和市民的反对,他们认为炼油厂是工业文明的见证,粗暴拆除会抹杀城市记忆。

经过多年争论,杭州选择了“保留与再生”之路,2015年,市政府将厂区列入工业遗产保护名录,并启动生态修复工程,通过生物技术和化学处理,土壤污染得到控制,部分老旧设备被保留为景观元素,更值得一提的是,这里被规划为“大运河工业文化走廊”的一部分,与京杭大运河申遗成功相呼应,炼油厂的储油罐、管道和厂房没有被废弃,而是融入公共艺术和文创项目,一座旧储罐被改造成剧院,另一处厂房变身设计工作室,这种“软性更新”既降低了拆除成本,又赋予了场地新生命。

文化符号:记忆与未来的交融

杭州炼油厂旧址已成为城市更新的典范,它不再是一个污染源,而是文化地标和市民休闲空间,每年这里举办工业艺术节、摄影展和环保教育活动,吸引年轻人打卡参观,老员工们时常重返故地,讲述当年的故事;孩子们则在新植的草坪上奔跑,感受历史与自然的交融,这种转变体现了杭州的城市哲学:发展不是抛弃过去,而是与之对话。

炼油厂的转型也折射出中国工业遗产保护的普遍困境,据统计,全国有数以万计的老工业区面临类似问题,但像杭州这样成功案例并不多见,关键因素在于多方协作:政府主导规划、专家提供技术方案、市民参与决策,杭州炼油厂的经验显示,工业遗产的价值不仅在于建筑本身,更在于它所承载的社会记忆和身份认同,保留一根烟囱或一台机器,就能让后代触摸到父辈的奋斗史。

反思与启示:走向可持续城市

杭州炼油厂的故事启示我们,城市发展需要多维度的平衡,经济效率、环境保护和文化传承并非对立,而是可以协同的,在碳中和目标下,中国正加速淘汰高污染产业,但如何避免“一刀切”拆除,实现绿色转型,是关键课题,杭州的做法提供了参考:用创意和科技激活工业遗产,使其成为教育、文化和生态的载体。

这也引发了对“进步”的反思,炼油厂代表了20世纪人类对自然的征服欲,而它的衰落则象征着我们向生态文明转向,或许,这些老工厂的真正价值在于提醒我们:工业化的辉煌与代价并存,未来城市应更注重可持续性和人文关怀。

杭州炼油厂从轰鸣的工厂到宁静的文化公园,是一部微缩的中国城市发展史,它见证了工业化浪潮、环境觉醒和文创复兴,如今成为连接过去与未来的桥梁,在杭州迈向国际化大都市的进程中,这片土地不再产出汽油,却孕育出更珍贵的资源——记忆、创意与希望,正如一位本地诗人所说:“废墟之上,长出的不是杂草,而是时间的花朵。”杭州炼油厂提醒我们,每一座城市都应在发展中保留自己的根脉,让历史照亮前路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论