,《3-6岁儿童学习与发展指南》深刻揭示了学龄前阶段是孩子身心发展的“关键窗口期”,该指南强调,此阶段的教育核心并非知识的单向灌输,而应着眼于培养孩子的好奇心、创造力、社会适应能力及良好习惯,它启示家长和教育者,要尊重幼儿发展规律,杜绝“拔苗助长”,将教育融入生活与游戏之中,通过积极互动、鼓励探索和提供丰富多元的体验,方能有效激发儿童内在潜能,为其未来的终身学习与全面发展奠定坚实而健康的基石。

3到6岁是儿童身心发展的黄金时期,也是个体认知、情感、社会性和运动能力飞速成长的关键阶段,为了更好地引导家庭和幼儿园科学育儿,教育部于2012年发布了《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》),这一文件不仅为教育工作者提供了明确的教学参考,也为家长提供了科学育儿的依据,本文将从《指南》的核心内容、实践意义以及家庭与社会如何协同合作三个方面,探讨其在儿童早期教育中的重要性。

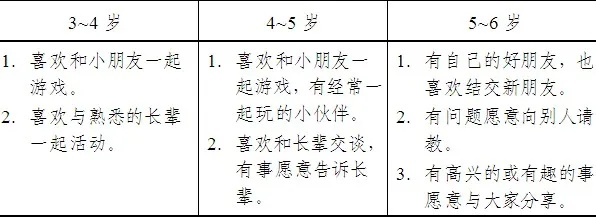

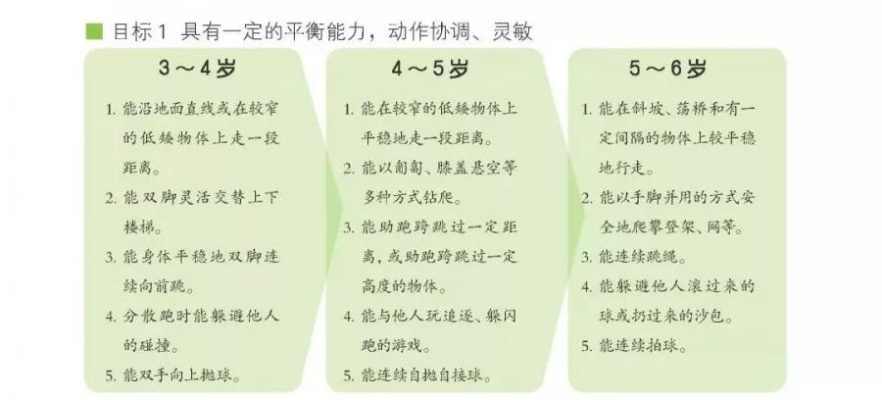

《指南》的核心内容涵盖了健康、语言、社会、科学和艺术五个领域,每个领域都设置了具体的发展目标和教育建议,在健康领域,《指南》强调身体发育、生活习惯和生活能力的培养,例如鼓励幼儿参与户外活动、养成良好的卫生习惯,语言领域注重倾听、表达和早期阅读能力的提升,建议通过亲子共读、故事讲述等方式丰富儿童的语言环境,社会领域关注人际交往和社会适应,鼓励幼儿学会分享、合作与解决冲突,科学领域包括初步的数学认知和自然探索,倡导通过游戏和实际操作激发儿童的好奇心,艺术领域则强调感受美、表现美的能力,支持幼儿进行自由绘画、音乐律动等创造性活动,这些领域相互关联、相辅相成,共同促进儿童的全面发展。

《指南》的实践意义在于其科学性和指导性,它打破了传统教育中“重知识、轻能力”的误区,强调儿童发展的整体性和个体差异性。《指南》明确指出,幼儿的发展是一个连续的过程,每个孩子都有其独特的成长节奏,教育者应避免“一刀切”的期望,而是通过观察和引导支持儿童的个性化发展,在语言发展中,有些孩子可能较早表现出较强的表达能力,而有些孩子则需要更多时间积累,教育者应耐心等待并提供丰富的语言刺激。《指南》倡导“玩中学”的理念,将游戏作为儿童学习的主要方式,研究表明,游戏不仅能激发儿童的兴趣和主动性,还能促进其认知、情感和社交能力的综合发展,通过角色扮演游戏,幼儿可以学习社会规则和情绪管理;通过积木搭建,他们能初步理解空间和数学概念。

家庭和社会在落实《指南》中扮演着不可或缺的角色,家庭是儿童最早的教育场所,家长的育儿理念和行为直接影响孩子的发展。《指南》建议家长营造温暖、支持性的家庭环境,多与孩子互动,例如通过日常对话、亲子阅读和共同家务活动促进孩子的语言和社交能力,家长应避免过度干预或过早施加学业压力,而是尊重孩子的兴趣和选择,社会方面,幼儿园和社区应提供丰富的教育资源和支持系统,幼儿园教师需要根据《指南》制定灵活的教学计划,注重观察和记录儿童的发展变化,并及时与家长沟通合作,社区可以通过建设儿童友好型公园、图书馆和活动中心,为幼儿提供更多探索和学习的机会。

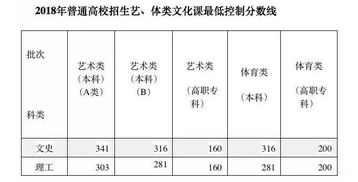

当前在《指南》的落实过程中仍面临一些挑战,部分家长和教育者受传统观念影响,过于注重学术技能的早期培养,忽视了儿童情感和社交能力的发展,城乡教育资源的不均衡也导致一些地区的幼儿无法享受到《指南》所倡导的高质量教育,为了解决这些问题,需要加强社会宣传和教师培训,让科学育儿理念深入人心,政府和社会组织应加大对早期教育的投入,特别是在资源匮乏地区推广《指南》的实践。

《3-6岁儿童学习与发展指南》为儿童早期教育提供了科学的框架和方向,它不仅帮助教育者和家长更好地理解儿童的发展需求,还促进了教育方式的优化和创新,通过家庭、幼儿园和社会的共同努力,我们可以为每一个孩子创造一个充满支持与机会的成长环境,帮助他们在这个关键时期奠定终身发展的坚实基础。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...