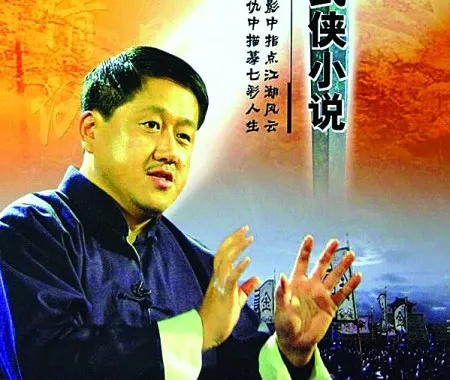

孔庆东作为北京大学中文系教授,曾以鲜明个性与犀利言辞活跃于《百家讲坛》这一文化普及平台,在21世纪初掀起的知识大众化浪潮中,他以幽默生动、略带批判性的风格解读金庸小说与现代文学,成为节目中一道独特的风景线,其讲座既带有学术深度,又充满现实关照,引发广泛关注与争议,有人赞其直率敢言、激活经典,也有人批评其观点偏激,无论如何,孔庆东在文化传播与公共知识建构的过程中,无疑以其强烈的个人色彩,成为那一时期媒介化知识生产中的一个异色现象。

2006年,百家讲坛如日中天,易中天的《品三国》与于丹的《论语心得》掀起了全民读史论经的热潮,就在这片文化狂欢中,一位语调激昂、观点犀利的学者突然闯入公众视野——北京大学中文系教授孔庆东,他以《鲁迅》系列讲座为媒,在主流知识传播的舞台上点燃了一簇异色的火焰,其独特的知识分子姿态与大众传媒逻辑之间的张力,不仅重塑了学术普及的边界,更映照出当代中国知识生产的复杂图景。

孔庆东的百家讲坛出场本身就是一个文化事件,与多数主讲人温和儒雅的风格不同,他带着北大特有的批判气质登上这个平台,在《正说鲁迅》系列中,他拒绝将鲁迅 sanitized(消毒)为无害的经典作家,而是尖锐指出:“鲁迅的本质是批判,是对一切不合理现象的毫不留情的揭露。”这种解读在当时的文化语境中不啻为一种挑战——当大众传媒试图将经典转化为心灵鸡汤时,孔庆东却坚持展示其棱角与锋芒,他的讲座常常超越文本分析,延伸到对当代社会的观照,这种“借古讽今”的讲述策略,使历史讲述获得了当下的生命力,却也埋下了争议的种子。

知识大众化从来不是简单的“翻译”过程,而是权力与知识的重新协商,百家讲坛作为央视平台,本质上遵循着大众传媒的运作逻辑:需要高收视率、需要观众友好、需要避免过度争议,而孔庆东的学术背景则秉承着知识分子的批判传统,这两种逻辑的碰撞在他的讲座中形成了独特张力,他一方面巧妙运用媒体语言——生动的故事、夸张的肢体动作、情绪化的表达;另一方面又坚持知识分子立场,不惜在讲述中插入对现实问题的尖锐批评,这种“戴着镣铐的舞蹈”创造了中国媒体史上罕见的时刻:主流电视平台上出现了颇具批判性的文化解读。

大众对孔庆东讲坛表现的反应呈现两极分化,支持者盛赞他“恢复了知识的尊严”,认为他将知识分子批判意识成功注入了大众文化场域;批评者则指责其“表演过度”、“观点偏激”,这种分化本身揭示了当代中国知识接收的裂痕——观众不再是被动接受信息的整体,而是依据各自文化资本和价值取向对知识产品进行主动筛选和重构,颇具反讽意味的是,正是这种争议性,使孔庆东的讲座获得了超乎寻常的关注度,其《鲁迅》系列创下收视高峰,相关书籍畅销一时。

从更长远的媒介史视角看,孔庆东在百家讲坛的出现标志着电视知识生产的一个转折点,他的讲座突破了早期百家讲坛相对单一化的“正说历史”模式,展示了学术普及的另一种可能——不是将知识简化,而是保持其复杂性的同时找到大众接受的表达方式,这种尝试为后续文化节目(如《罗辑思维》《奇葩说》)提供了一种范式:知识分子可以通过媒体获得影响力,但必须接受媒体规则的重塑;媒体需要知识内容,但必须容忍知识本身的批判性。

回望孔庆东的百家讲坛时刻,我们看到的是一个文化杂交的特殊产物,它既不是纯正的学术表达,也不是纯粹的娱乐消费,而是在特定历史节点上知识界与媒体界的短暂联姻,这种联姻产生的火花照亮了知识大众化道路上的可能性与局限性:当知识分子走入大众传媒,他既获得了前所未有的传播力,也不可避免地受到媒介逻辑的约束;大众既得到了更高质量的文化产品,也需要面对知识本身的复杂性和挑战性。

如今百家讲坛热潮已退,但孔庆东留下的媒介印记依然值得深思,在算法推荐主导知识分发的今天,我们或许更加怀念那个不同知识风格可以在同一平台竞争观众注意力的时代,孔庆东的讲坛实践提醒我们:真正健康的知识生态,需要的不是单一的正确声音,而是多种声音的对话与碰撞——哪怕这种碰撞会带来不适与争议,因为知识的进步从来不是在舒适区完成的,而是在边界探索中实现的突破,这或许正是孔庆东与百家讲坛留给当代最重要的遗产。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...