,以色列总理此次访华,标志着两国关系迈入深化发展的新阶段,双方旨在全方位提升战略合作水平,重点围绕科技创新、经贸投资、农业技术及基础设施建设等关键领域达成多项共识,此次高层对话的核心议题聚焦于中东地区局势,双方共同表达了推动地区和平与稳定的强烈意愿,致力于探索和实践解决地区争端的创新方案,为绘制中东和平新蓝图注入强劲动力,此次访问不仅巩固了双边关系,更彰显了中国在中东事务中日益重要的建设性角色。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡对中国进行正式访问,引发国际社会广泛关注,此次访问不仅标志着中以两国建交31周年以来的高层互动新高潮,更是在全球地缘政治格局深刻变革的背景下,双方寻求深化战略合作、共促地区稳定的重要举措,从经贸往来到科技创新,从安全对话到人文交流,内塔尼亚胡此访的多维度议题,为中以关系乃至中东和平进程注入了新的动力。

历史背景与双边关系演进

中以两国于1992年正式建交,虽起步较晚,但合作势头迅猛,中国作为联合国安理会常任理事国和全球第二大经济体,以色列作为“创新之国”和中东地区科技与经济强国,双方在经济互补性和战略需求上高度契合,过去三十年间,双边贸易额从建交初期的5000万美元跃升至2022年的超过200亿美元,中国已成为以色列在亚洲的最大贸易伙伴,在农业技术、水资源管理、医疗健康等领域的合作成果丰硕,以色列的滴灌技术和网络安全解决方案在中国市场广泛应用,而中国的基建投资和消费市场也为以色列企业提供了广阔空间。

内塔尼亚胡此次访华,是自2017年以来以色列总理首次对中国进行正式访问,具有承前启后的意义,此行延续了中以高层互动的传统,同时呼应了当前国际形势的新变化,在全球经济复苏乏力、中东地区安全局势动荡的背景下,两国通过高层对话进一步夯实合作基础,显得尤为关键。

经贸与科技合作:创新驱动的新机遇

访问期间,双边经贸合作成为核心议题,中国正推动高质量发展和高水平对外开放,以色列则致力于打造全球科技创新枢纽,双方在数字经济、绿色能源、人工智能等新兴领域的合作潜力巨大,据悉,内塔尼亚胡率领的代表团包括多家以色列科技企业高管,与中国企业签署了多项合作协议,涉及智慧城市、生物医药和金融科技等领域,以色列的自动驾驶技术公司与中国新能源车企达成战略合作,共同研发下一代智能交通系统。

中以自贸协定谈判在此次访问中取得进展,自2016年启动谈判以来,双方在货物贸易、服务贸易和投资规则等方面已基本达成共识,若协定最终签署,将成为中国与中东国家之间的首个高水平自贸安排,进一步降低关税壁垒,促进双边贸易额向300亿美元目标迈进,这一合作不仅有助于以色列扩大对华出口,也为中国企业在以色列投资兴业提供更便利的环境。

地区安全与中东和平:分歧中的共识

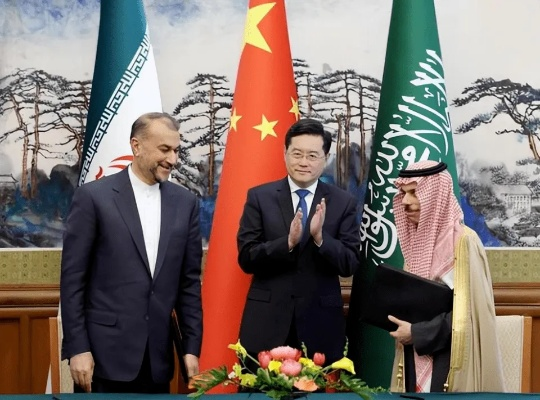

尽管经贸合作是亮点,但地区安全议题同样不容忽视,内塔尼亚胡访华之际,中东正面临多重挑战:伊朗核问题僵持不下、巴以冲突持续升温、也门内战外溢效应加剧,中国作为中东事务的重要参与方,始终倡导“两国方案”解决巴以问题,支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国,以色列则强调自身安全需求,反对伊朗地区扩张主义。

访问期间,双方就中东安全架构进行了深入交流,中国提出“中东安全倡议”,呼吁通过对话而非对抗解决争端,这与以色列在伊朗问题上的强硬立场存在分歧,双方在反恐、网络安全等非传统安全领域找到了共同利益,中国支持以色列的正当安全关切,同时鼓励以方重回巴以和谈轨道,这种“求同存异”的对话模式,为缓解地区紧张提供了新思路。

人文交流与全球治理:软实力的融合

超越政治与经济,人文交流是中以关系的第三支柱,每年赴以色列的中国游客超过10万人次,而在华学习的以色列学生人数逐年上升,访问期间,双方宣布扩大奖学金计划,推动高校联合科研和青年交流项目,中国文化中心在特拉维夫落地,以色列电影周在北京举办,这些举措促进了两国民众的相互理解。

在全球治理层面,中以在多边机构中的协作日益紧密,中国“一带一路”倡议与以色列“东地中海战略”的对接,为基础设施联通和能源合作开辟了新路径,双方在气候变化、公共卫生等全球性议题上也持相近立场,例如共同支持世界卫生组织改革和疫苗公平分配。

挑战与前景

尽管合作前景广阔,中以关系仍面临挑战,美国对以色列的传统影响力、中国与伊朗的战略伙伴关系,以及以色列国内政治波动,都可能对双边关系造成干扰,此次访问释放了积极信号:两国愿意以务实态度处理分歧,聚焦共同利益。

展望未来,中以关系有望迈向“全面创新伙伴关系”新阶段,通过深化科技协同、推动自贸协定落地、加强地区安全对话,两国不仅能为自身发展注入动能,也能为中东和平与全球稳定作出更大贡献,内塔尼亚胡此访,正如中国古人所言:“合则强,孤则弱”,在变乱交织的时代,合作永远是通往繁荣与和平的最优路径。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...