2011年深圳世界大学生夏季运动会不仅是一场体育盛会,更成为推动城市发展与精神升华的重要契机,这场以“青春”为名的国际赛事,为深圳注入了蓬勃的活力与开放的国际气息,加速了城市基础设施的更新与公共服务水平的提升,通过大运会,深圳向世界展示了其现代化、国际化的形象,强化了城市的创新精神和青春气质,更重要的是,它促使市民认同感和凝聚力显著增强,塑造了更为包容、自信的城市文化,大运会留下的不仅是体育遗产,更是一种面向未来的城市发展启示——以青春为动力,以赛事为窗口,深圳在自我超越中实现了从经济特区向人文都会的深刻转型。

2011年8月,深圳湾畔的海风轻拂着“春茧”体育馆流线型的银白色外壳,来自152个国家和地区的年轻运动员在此相聚,当圣火在深圳大运会主火炬台燃起,这座中国最年轻的超一线城市完成了一场惊艳世界的成人礼,然而回望这场赛事的遗产,我们会发现其意义早已超越26枚金牌的争夺,而是以“从这里开始,不一样的精彩”为口号,在改革开放的前沿阵地,展开了一场关于城市转型、文化融合与青春梦想的宏大叙事。

大运会作为深圳建市以来承办的规模最大的国际性综合赛事,成为城市能级跃升的强力催化剂,市政府投资逾百亿元兴建22个新建场馆和37个改造场馆,其中大运中心独创的“水晶石”设计理念,至今仍是城市地标性建筑,更值得关注的是,这些设施在赛后全部转化为全民健身场所,开创了“赛事场馆可持续利用”的深圳模式,地铁二期工程提前两年贯通,龙岗中心城从边缘地带跃升为城市副中心,大运新城崛起为创新产业聚集区——这些基础设施的跨越式发展,将深圳的城市框架拉大了整整一个维度。

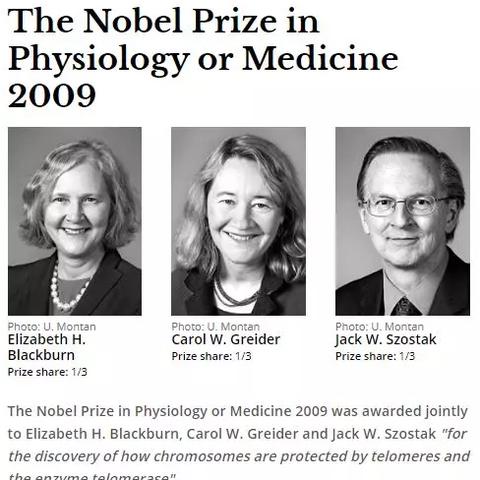

这场青春盛会恰逢中国加入WTO十周年,成为展示国家软实力的重要窗口,开幕式上,朗朗指间流淌的钢琴曲与无人机组成的“巨人手指”共创艺术奇观,俄罗斯代表团举着“谢谢你,深圳”的暖心标语,运动员村里每天上演的文化交流夜话——这些细节共同构建起一个开放包容的中国形象,尤其值得注意的是,赛会组织者创新性地将低碳理念融入每个环节:500辆新能源大巴穿梭服务,场馆全面采用太阳能光伏系统,甚至奖牌采用可再生材料制作,这种前瞻性的绿色实践,比北京冬奥会早了整整十一年。

对于深圳这座平均年龄不到30岁的城市而言,大运会实现了城市精神与青年文化的深度共鸣,120万“小柠檬”志愿者用微笑打造城市名片,U站(城市志愿服务站)模式此后在全国复制推广,更深刻的变化在于,赛事激发了市民的城市认同感——当本土选手何姿夺得跳水金牌,整个城市广场爆发出雷鸣般的欢呼,这种集体情感凝聚,对于一座以移民为主体的新兴都市而言,堪称一次重要的文化启蒙。

站在后疫情时代回望,2011大运会的遗产仍在持续释放能量,大运新城已转型为国际大学园,聚集香港中文大学(深圳)等多家高校;龙岗区依托赛事遗产成功申办2025年全运会;更深远的是,赛事运营中锤炼出的大型活动组织能力,使得深圳此后接连成功举办WTA年终总决赛、国际篮联世界杯等顶级赛事,这些衍生效应印证了:一场国际赛事的价值,不仅存在于赛期16天的聚光灯下,更绵延于赛后十年的城市肌理重塑中。

当大运圣火熄灭十三年后,深圳GDP已突破3万亿大关,但城市记忆里依然保留着那个夏天的温度,那些在“世界之门”开幕式装置前合影的年轻面孔,或许已成为粤港澳大湾区的建设者;那些在运动员村交换徽章的国际青年,可能正推动着跨文化合作项目,2011深圳大运会以其独特的青春叙事告诉我们:真正的精彩不在于赛事的规模与规格,而在于如何让一场国际盛会与城市发展脉络、国家开放步伐以及人类共同价值产生深层共振,这种将赛事融入城市生命周期的智慧,正是深圳留给未来主办城市的宝贵启示。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...