2015年全国硕士研究生招生考试报名人数持续增长,考研竞争日趋激烈,报考趋势呈现名校及热门专业集中化,跨专业考生比例上升,同时往届生报考人数增加,反映出社会对高层次人才的认可及就业市场的压力,考生面临的挑战包括复习范围广、自主选拔要求高、心理压力大,以及推免生比例扩大导致统考名额缩减等问题,为有效应对,考生需科学规划复习进度,强化专业知识与综合能力,合理选择报考院校与专业,并注重心态调整,以提升备考效率和应试竞争力。

2015年全国硕士研究生招生考试报名工作于2014年10月正式启动,标志着又一年度考研季的来临,作为中国高等教育体系中的重要环节,考研报名不仅关乎百万学子的未来规划,也反映了教育政策、社会需求以及人才流动的深层变化,本文将从报名背景、主要特点、面临的挑战以及应对建议等方面,对2015年考研报名进行深入分析。

2015考研报名的背景与总体情况

2015年考研报名是在中国高等教育大众化背景下进行的,自1999年高校扩招以来,本科毕业生数量持续增长,就业市场竞争加剧,考研成为许多学生提升竞争力、延缓就业压力或追求学术梦想的重要途径,据统计,2015年全国考研报名人数达到164.9万人,较2014年略有增长,但增速放缓,反映出考生对考研的态度趋于理性,报名工作主要通过中国研究生招生信息网(简称“研招网”)进行,分为网上报名和现场确认两个阶段,覆盖全国31个省、自治区、直辖市。

2015考研报名的主要特点

-

报名方式数字化:2015年考研报名全面推行网络化,考生需通过研招网完成信息填写、缴费及志愿选择,这一方式提高了效率,减少了人为错误,但也对考生的网络操作能力和信息准确性提出了更高要求。

-

专业选择集中化:热门专业如经济学、管理学、计算机科学、法律等依旧备受青睐,而基础学科(如数学、物理)报名人数相对较少,这种“冷热不均”的现象反映了社会对应用型人才的偏好,但也可能导致学科结构失衡。

-

地域分布不均衡:北京、上海、江苏等教育强省的报名人数持续领先,而中西部地区报名比例较低,这种差异既与高校资源分布有关,也体现了经济发展水平对教育选择的影响。

-

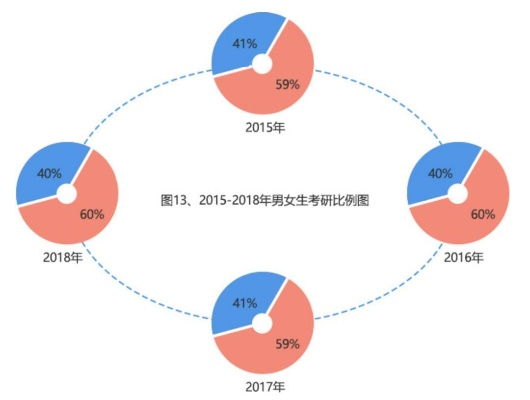

往届生比例增加:2015年考研报名中,往届生占比超过40%,说明越来越多职场人士或二次考研者加入竞争,这一趋势表明考研不仅是应届生的选择,更成为终身学习的一部分。

报名过程中面临的挑战

尽管报名流程不断优化,但2015年考研报名仍面临诸多挑战:

- 信息不对称:许多考生对招生政策、专业目录或考试内容了解不足,导致盲目报名或选择失误,部分考生因未仔细阅读招生简章而错失机会。

- 网络拥堵与技术问题:报名高峰期,研招网常出现系统崩溃或访问延迟,影响考生体验,尤其对于偏远地区或网络条件较差的考生,这可能成为报名的障碍。

- 心理压力与决策困难:考研报名涉及院校、专业和导师的选择,考生往往在就业与升学、兴趣与实用之间徘徊,产生焦虑和犹豫。

- 公平性问题:个别地区或高校被指存在报名门槛不公、信息不透明等现象,影响了考试的公信力。

应对策略与建议

针对以上挑战,考生、教育部门和社会应共同努力,优化报名过程:

- 对考生而言:提前规划,充分了解招生政策和自身兴趣,避免盲目跟风;利用多种渠道(如高校官网、考研论坛)获取信息;注重心理调适,理性对待考研选择。

- 对教育部门而言:进一步简化报名流程,加强技术支持,确保系统稳定;推动招生信息透明化,减少地域和资源差异;加强对冷门学科的宣传,促进学科均衡发展。

- 对社会而言:营造理性考研的氛围,避免过度炒作“考研热”;企业和社会应提供更多就业和培训机会,减轻学生的升学压力。

2015年考研报名不仅是一次简单的程序性工作,更是中国教育生态的缩影,它体现了社会对高学历人才的追求,也暴露了资源分配、信息公平和心理压力等问题,随着教育改革的深入,考研报名将更加人性化、科学化,帮助更多学子实现梦想,无论选择考研与否,关键在于结合自身情况,做出最适合的人生规划。

通过回顾2015年考研报名,我们可以更好地理解教育发展的脉络,并为未来的政策制定和个人选择提供参考,考研只是人生道路中的一站,理性面对、积极准备,才能在这场竞争中赢得属于自己的未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论