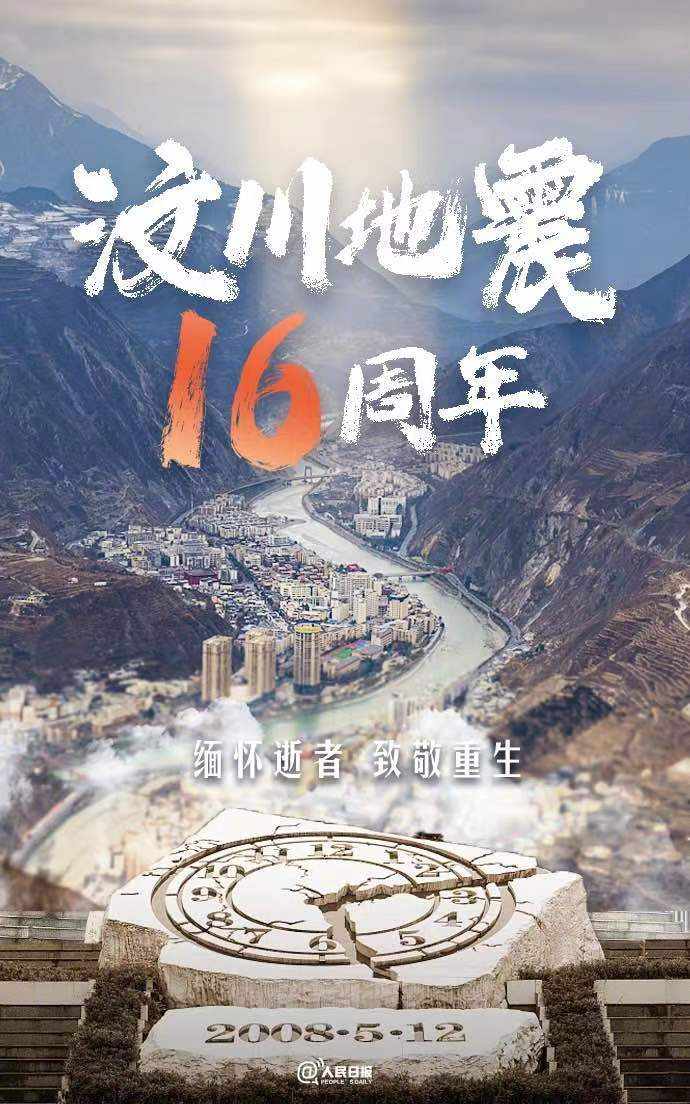

汶川地震十周年之际,曾经的废墟之上已绽放出重生的希望之花,十年间,受灾地区在各方支援下逐步重建,基础设施、民生工程与生态保护取得显著成就,新家园、新学校、新医院拔地而起,受灾群众生活逐步改善,社会经济稳步恢复,这场灾难带来的伤痛虽未完全消散,但坚韧与团结的力量持续滋养着这片土地,纪念,是为了铭记逝者,更是为了致敬生命的不屈与重生,汶川的十年变迁,是中国抗击重大灾害、践行以人为本发展理念的生动见证。

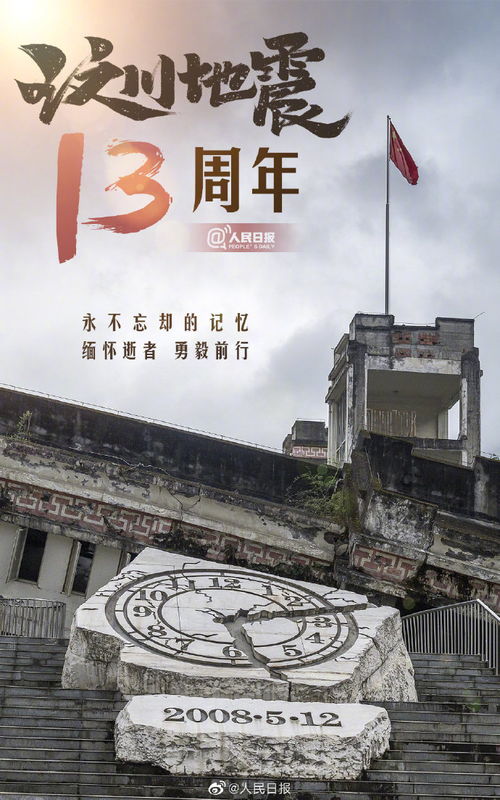

十年前的5月12日,一场里氏8.0级的特大地震撕裂了四川汶川的土地,也震动了整个中国,那一刻,山崩地裂,房屋倾覆,无数生命在瞬间消逝,汶川及周边地区陷入巨大的悲痛与混乱,十年过去了,时光或许抚平了部分伤痕,但记忆从未褪色,汶川地震十周年,不仅是一个时间的标记,更是一次对生命、 resilience(韧性)与希望的深刻反思,在这片曾经满目疮痍的土地上,重生之花正悄然绽放,见证着人类在灾难面前的坚强与团结。

灾难的记忆:伤痛与教训

2008年5月12日14时28分,汶川地震爆发,波及四川、甘肃、陕西等多个省份,造成近7万人遇难,超过37万人受伤,数百万人无家可归,地震的破坏力巨大,许多学校、医院和民房倒塌,救援工作面临极大挑战,灾难发生后,中国政府迅速启动应急机制,全国上下众志成城,展开了一场规模空前的救援行动,解放军、志愿者、医疗队伍从四面八方涌向灾区,用行动诠释了“一方有难,八方支援”的精神。

汶川地震也暴露了中国在灾难预警、建筑防震和应急管理方面的不足,许多建筑未能达到抗震标准,尤其是学校等公共设施,加剧了人员伤亡,地震后,中国开始反思并加强防灾减灾体系建设,修订了相关法律法规,提高了建筑抗震等级,并建立了更完善的地震监测网络,这些教训转化为行动,为后续的灾难应对奠定了坚实基础。

重建之路:从废墟到新生

灾后重建是一个漫长而艰辛的过程,在中央和地方政府的主导下,汶川及周边地区的重建工作迅速展开,十年间,投入资金超过万亿元,重建了住房、学校、医院和基础设施,新建的城镇和村庄不仅更美观,也更安全,许多地方采用了先进的抗震技术,映秀镇、北川县等重灾区如今已成为现代化小镇,绿树成荫,设施齐全,居民生活逐步恢复正常。

经济和社会重建同样重要,灾区产业发展得到支持,旅游业、农业和特色手工业焕发新生,汶川的樱桃、羌绣等产品走向全国,带动了当地就业和收入增长,教育系统也得到全面提升,新建的学校配备了先进设施,孩子们在安全的环境中学习成长,更重要的是,心理重建从未被忽视,长期的心理援助项目帮助幸存者,尤其是儿童,走出 trauma(创伤),重新拥抱生活。

十年回望: resilience 与希望

十年过去,汶川的转变令人惊叹,废墟上崛起的不仅是新建筑,更是人们对未来的信心,幸存者们用行动诠释了 resilience——那种在逆境中反弹、在苦难中成长的力量,许多人投身公益事业,成为志愿者或社区领袖,帮助他人度过难关,每年5月12日,汶川人会举行纪念活动,悼念逝者,感恩生命,同时庆祝重生的成就。

汶川地震也改变了中国社会的灾难应对文化,公众的防灾意识普遍提高,志愿者文化蓬勃发展,社交媒体在灾难救援中发挥更大作用,从汶川到后来的雅安地震、九寨沟地震,中国的应急响应更加高效、透明,国际合作也在加强,中国与全球分享经验,共同应对自然灾害。

生命之花永不凋零

汶川地震十周年,是一个反思与展望的节点,它提醒我们,自然灾害无情,但人类有爱和智慧与之抗衡,十年的重建之路,见证了痛苦,也收获了希望,在这片土地上,生命之花从未凋零,反而在废墟中绽放得更加绚烂,正如一位幸存者所说:“地震可以摧毁家园,但无法摧毁我们的 spirit(精神)。”

汶川的故事将继续激励世界——在灾难面前,团结、勇气和希望是最强大的力量,十周年不是终点,而是新起点,让我们铭记历史,珍惜当下,共同构建一个更安全、更 resilient 的世界。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...