近日,一则“大妈带活鱼乘高铁被拦”的新闻引发热议,事件背后,折射出公共管理中长期存在的规则与人情之间的张力,严格的安检与禁带物品规定是保障公共安全的基础,具有充分的合理性;基层执法也常面临如何处理特殊情况、体现人文关怀的挑战,此次事件中,工作人员最终协助乘客将活鱼进行妥善处理后放行,既守住了安全底线,也展现了管理的“温度”,这启示我们,优秀的公共管理不仅是机械执行条文,更需在坚持原则的同时,灵活响应民众需求,用沟通与服务化解矛盾,实现安全与便利的平衡。

一则“大妈带活鱼坐高铁被阻,当场摔死鱼”的新闻引发热议,事件中,一位中年女性乘客因携带活鱼被安检人员拦下,情急之下竟将鱼重重摔在地上,试图以“死鱼”身份通过检查,这一场景被围观者拍下并上传网络,迅速掀起关于规则意识、公共管理与人性化服务的讨论。

事件回顾与规则背后的逻辑

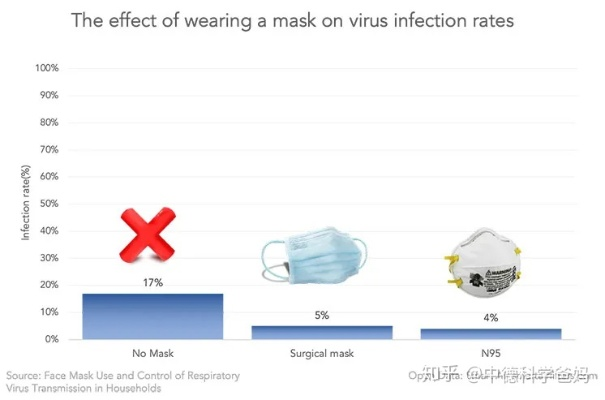

高铁作为现代公共交通的重要组成部分,对携带物品有严格规定,活体动物(除导盲犬等工作犬外)通常被禁止上车,原因涉及多方面:一是活物可能携带病菌,威胁车厢环境卫生;二是鱼类等生物在运输中可能因缺氧死亡,散发异味影响其他乘客;三是活物逃脱或挣扎可能引发混乱,甚至干扰行车安全,这些规则并非“故意刁难”,而是基于公共安全与集体利益的考量。

大妈的“无奈”与公众的情绪分化

事件中,大妈的激烈反应——当场摔死鱼——折射出部分民众对规则的不解与抵触,从她的视角看,鱼可能是家乡特产、馈赠亲友的礼物,或只是舍不得丢弃的“财产”,这种“小事一桩”的心态与规则的刚性之间产生了尖锐冲突,网友评论呈现两极分化:一方批评大妈“漠视规则”“撒泼打诨”,另一方则同情其“被迫浪费”“底层人民的无奈”,这种分化恰恰揭示了公共管理中普遍存在的矛盾:规则执行如何兼顾原则性与灵活性?

公共管理的困境:制度与人情的博弈

高铁安检的初衷是保障多数人的权益,但执行中常面临“一刀切”的质疑,活鱼若被妥善封装(如充氧袋),是否可能通融?类似事件并非个例:此前有农民带活鸡上车被拒,有老人因携带过多自制酱料被扣留……这些案例反复追问:规则是否应保留一定弹性?

管理方也有苦衷:若允许例外,可能引发“破窗效应”,导致更多人挑战规则;且安检人员并非专业鉴定者,难以瞬间判断物品的“安全程度”,这种困境本质是制度与人情的博弈,需在效率与公平、安全与便利间寻找平衡。

如何构建有温度的公共管理?

事件背后,实则是公共服务精细化与人性化的缺失,规则制定需更透明化——为何禁止活物?是否有科学依据?应通过宣传栏、广播等方式反复科普,而非简单拦阻,执行过程可更灵活:例如设置“暂存处”供乘客寄存物品,或提供邮寄服务(如部分机场提供违规物品邮寄窗口),安检人员培训应加强沟通技巧,避免激化矛盾。

乘客也需提升规则意识,公共空间的秩序需要共同维护,个体的“特殊情况”不应成为破坏规则的理由,若确有需求(如携带医疗所需活体),应提前咨询并申请许可。

从“摔鱼事件”到社会文明的镜像

“大妈摔鱼”虽是一则社会新闻,却映射出更深层的议题:在高速发展的中国,公共管理如何从“刚性约束”走向“刚柔并济”?规则的冰冷与人情的温暖并非对立,而是可协同共进的,唯有通过更科学的制度设计、更耐心的公共服务以及更自觉的公民意识,才能让此类冲突不再重演。

我们期待的是一个既秩序井然又充满人文关怀的公共空间——那里没有“摔死的鱼”,只有对生命的尊重与对规则的共同守护。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...