2013年高考分数段数据折射出教育资源分配不均的现实镜像,凸显了城乡、区域间的“数字鸿沟”与教育差距,高分考生多集中于教育资源优越的城市地区,而农村及偏远地区受限于师资薄弱、硬件设施落后及信息闭塞,整体成绩分布呈现明显落差,这一现象不仅反映了基础设施与数字化接入的不平等,更深刻揭示了深层教育机会的不公——家庭背景、地域经济水平直接影响学生获取优质教育的可能性,跨越鸿沟亟需系统施策,需通过强化农村教育投入、推动数字化资源共享及优化招生政策,逐步弥合差距,实现更广泛的教育公平。

2013年6月,一场牵动数百万家庭的高考落下帷幕,当各省份教育考试院陆续公布高考分数段统计表时,一组组冷冰冰的数字背后,折射出的是中国教育发展的时代脉络与深层次矛盾,这些分数段数据不仅是考生填报志愿的参考坐标,更是观察中国教育生态的一扇重要窗口。

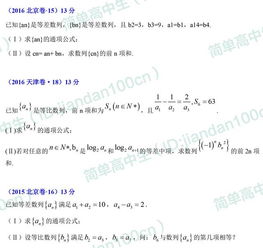

2013年高考分数段分布呈现出典型的“纺锤形”结构——中等分数段考生密集,高低分段考生相对较少,以某高考大省为例,理科一本线附近每分相差近千人,竞争之激烈可见一斑,这种分布形态既反映了基础教育质量的整体提升,也暴露了优质教育资源仍然稀缺的现实困境,分数段数据如同一面镜子,照见了中国教育在规模扩张与质量提升之间的艰难平衡。

深入分析2013年的分数段曲线,可以发现明显的区域差异性,北京、上海等发达地区的分数段分布相对平缓,高分段考生比例显著高于其他地区;而中西部省份则呈现出更为陡峭的分布形态,这种差异不仅反映了经济发展的不均衡,更揭示了教育资源配置的深层次问题,数据显示,当年某西部省份的600分以上考生人数不足京津地区的三分之一,而低分段考生比例却高出近十个百分点,教育公平的理想与现实之间的鸿沟,在这些分数段数据中得到了量化呈现。

分数段背后的个体命运更值得关注,每一个分数段都代表着无数考生的梦想与期待——高分段考生面临的是选择清华还是北大的“甜蜜烦恼”;中分段考生则在211院校与普通一本之间艰难抉择;而那些处于分数线边缘的考生,则体验着“一分定命运”的残酷现实,2013年某省文科二本线为482分,仅比三本线高出9分,却在这微小差距间划出了截然不同的人生轨迹。

从教育政策视角看,2013年高考分数段数据为后续改革提供了重要参考,分数段的密集区间提示了课程设置与教学重点需要调整的方向,区域间分数段分布的差异则推动了国家专项招生计划的完善与扩大,这些数据成为教育决策者优化资源配置、推进教育改革的重要依据。

九年过去了,回顾2013年的高考分数段数据,我们看到的不仅是一组历史统计数字,更是一个教育时代的缩影,这些数据记录了中国教育发展的成就与挑战,反映了教育公平推进的进程与阻力,在今天新高考改革全面推进的背景下,2013年的分数段数据依然具有重要的参考价值和历史意义。

高考分数段从来不只是数字的游戏,它是教育资源分配的量化体现,是社会流动性的重要指标,更是无数家庭希望与焦虑的交汇点,读懂这些数据背后的教育镜像,我们才能更深刻地理解中国教育的过去、现在与未来,才能在推进教育公平的道路上走得更稳、更远。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论