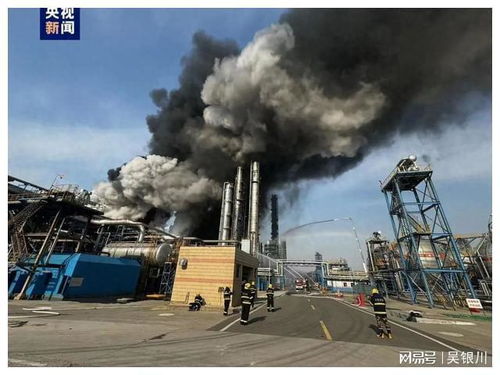

6月9日,山东淄博齐鲁石化分公司烯烃厂裂解车间发生爆炸并引发火灾,现场火光冲天、浓烟弥漫,事故发生后,当地消防迅速响应,经数小时奋战终将明火扑灭,官方通报称,系装置检修过程中意外起火,所幸未造成人员伤亡,具体原因仍在调查中。,此次事故再次为全国化工行业安全生产敲响警钟,凸显了高危行业在设备检修、日常操作等环节潜藏的风险,它警示企业必须严格落实安全责任制,强化隐患排查与应急处置能力,坚决遏制重大安全事故发生,切实保障人民群众生命财产安全。

2023年6月,齐鲁石化公司位于山东省的一家化工厂发生严重爆炸事故,火光冲天、浓烟滚滚的现场视频迅速在网络上传播,引发全国关注,这起事故不仅造成人员伤亡和重大经济损失,更再次敲响了工业安全的警钟,齐鲁石化作为中国石油化工行业的龙头企业,其安全事故的背后,折射出深层的问题:工业高速发展下的安全管理漏洞、应急机制的不足,以及可持续发展与安全生产之间的平衡难题。

事故回顾与现场影响

据官方通报,爆炸发生于齐鲁石化公司下属的烯烃厂区,初步调查显示事故原因可能是设备老化和操作失误叠加导致的化学品泄漏,爆炸瞬间引发大火,并伴有有毒气体扩散,附近居民被紧急疏散,尽管消防部门迅速响应,火势得以控制,但事故仍导致多名工人伤亡,部分生产设施严重损毁,直接经济损失初步估计达数亿元。

现场影响不仅限于工厂内部,爆炸产生的浓烟和污染物对周边环境造成了短期冲击,空气质量指数骤升,引发居民对健康风险的担忧,当地政府启动了环境应急监测,并表示将持续评估生态影响,这起事故再次提醒人们,化工行业的高风险性不容忽视,一旦发生事故,其波及范围往往远超厂区边界。

深层原因:安全管理的系统性漏洞

齐鲁石化爆炸并非孤例,近年来,中国化工行业事故频发,从天津港爆炸到江苏响水天嘉宜事故,每一起事件都暴露了类似问题:企业安全投入不足、监管执行不力、员工培训缺失,齐鲁石化作为国有企业,本应具备更严格的安全标准,但事故调查初步显示,涉事设备已超期服役多年,维护记录存在疏漏,操作人员的应急处理能力也存在短板,反映出安全文化未深入人心。

更深层次上,这起事故揭示了工业扩张与安全管理的矛盾,在追求产能和效益的驱动下,部分企业可能压缩安全成本,忽视长期风险,地方政府在监管中也可能存在“重发展、轻安全”的倾向,导致安全检查流于形式,这种系统性漏洞需要从根本上修复,而非事后补救。

行业反思与政策响应

齐鲁石化爆炸事故发生后,国务院安委会立即召开会议,强调要全面排查化工行业安全隐患,并推动全国范围内的安全生产大检查,山东省政府也宣布暂停涉事厂区的生产,并对全省石化企业进行整顿,这些措施虽有必要,但关键在于能否形成长效机制。

行业专家指出,中国化工行业需从三方面提升安全水平:一是技术升级,加快淘汰老旧设备,引入智能化监控系统;二是管理优化,建立健全全员安全责任制,加强员工培训;三是监管强化,实施更独立的第三方评估和严厉的问责制度,公众监督和透明度也至关重要,只有开放信息渠道,才能避免“捂盖子”现象。

迈向可持续的工业未来

齐鲁石化爆炸是一面镜子,映照出中国工业化进程中的挑战与短板,在迈向制造强国的道路上,安全生产必须是基石而非代价,每一次事故都是血的教训,唯有将安全理念融入基因,才能真正实现可持续发展。

对于社会而言,这起事故也应唤起公众对工业风险的认知,推动企业、政府和社区共建安全防线,我们期待看到更严格的法规、更先进的技术和更负责任的企业行为,让这样的悲剧不再重演,工业文明的前行,不能以生命和环境为代价——这是齐鲁石化爆炸留给我们的最深启示。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...