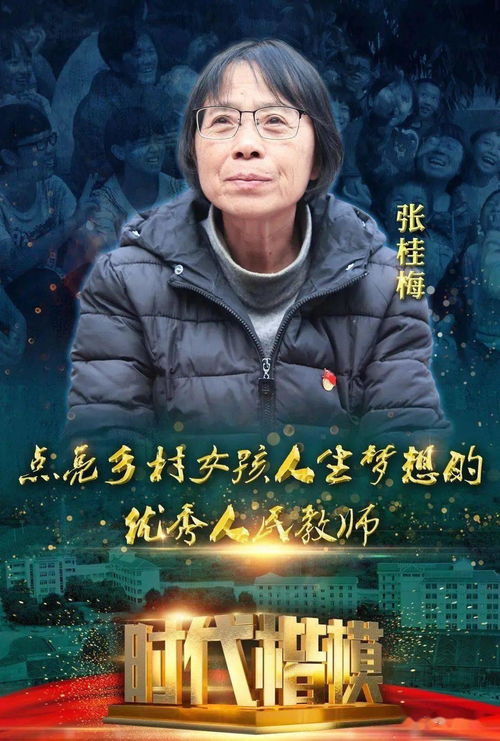

清晨5点,天还未亮,张桂梅老师的一天已经开始,她手持喇叭,步履蹒跚地穿行在校园中,唤醒熟睡的学生,陪伴她们晨读、跑操,从教室到食堂,从白天到深夜,她几乎不停歇,身体饱受病痛折磨,双手贴满膏药,却依然坚持逐个检查学业、与学生谈心,她用严厉和深情的目光,守护着山区女孩们的梦想,日复一日,年复一年,张桂梅以平凡的坚守,书写着倾尽所有、点亮他人人生的伟大篇章。

清晨四点五十分,滇西北群山还笼罩在深蓝色的雾霭中,华坪女子高级中学的一盏灯准时亮起,张桂梅的一天开始了——这个被孩子们称为"张妈妈"的人,用弯曲变形的手指系好党徽的别针,扶着贴满膏药的腰,开始了又一个长达18小时的劳动日。

晨光微熹时,她已完成第一轮校园巡查,五点半,手持小喇叭的身影出现在学生宿舍楼下:"姑娘们,起床读书了!"沙哑却有力的声音穿透晨曦,这是她坚持了十三年的仪式,如同农人唤醒土地,她唤醒的是1600多个贫困山区女孩的命运,当女孩们开始晨读,她缓缓弯腰捡起走廊的纸屑,这个简单的动作却让她疼得额头冒汗——严重的类风湿、骨质疏松、肺纤维化正在侵蚀她的身体。

上午七点,她出现在食堂,却只是看着学生们吃饭。"怎么不吃啊张老师?"食堂阿姨问道,她摆摆手:"等孩子们吃完我再吃。"有人悄悄计算过,她每天在学生早餐时段至少要重复26次"快点吃"、"多吃点"的叮嘱,她的饭盒里总是最简单的饭菜,却不时从自己微薄的工资里掏钱给贫血的学生加餐。

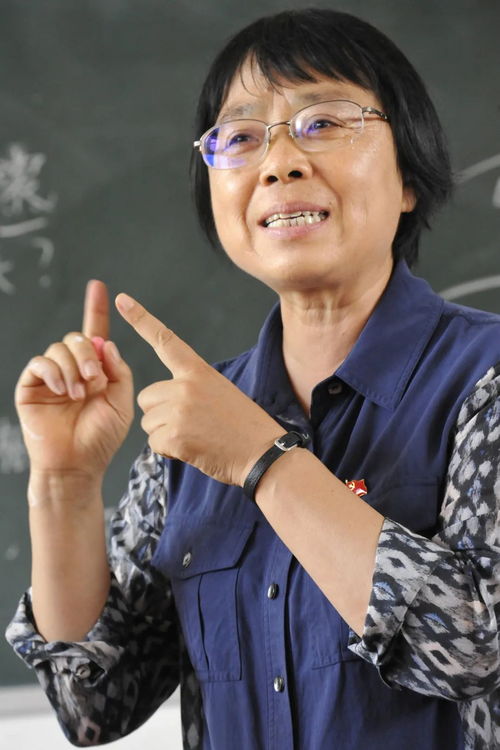

课堂上的张桂梅是严厉的,她拖着病体坚持听课,笔记本上密密麻麻记录着教学问题。"必须让她们考上大学!"这是她常说的话,她知道,对这些大山里的女孩而言,高考不是一场考试,而是一场生死之战,她不允许任何人懈怠,包括她自己,当年轻教师讲课不到位,她会毫不留情地批评,然后手把手地教到深夜。

午间休息?在她的字典里不存在,十二点半,她开始逐个教室检查,给打瞌睡的学生盖衣服,为经济困难的学生垫付医药费,她的抽屉像个百宝箱,里面有饼干、药品、卫生巾,都是为孩子们准备的,有学生记得:"那天我痛经趴在桌上,张老师不仅送来了红糖水,还一直用手帮我揉肚子,她的手很烫,就像妈妈一样。"

下午的德育课上,她讲述革命先烈的故事,声音忽然变得洪亮,这是她独特的"红色教育",她要让这些女孩知道,女性从来都可以顶天立地,课后,她又要走访学生家庭——那些藏在深山里的土坯房,她走了十二年,摔断过肋骨,迷过路,却从未停止。

夜幕降临,她的工作转入另一个战场:筹款,她一个个打电话,低声下气地为学校争取资源。"为了孩子们,我这张老脸算什么。"她笑着说,眼角却带着泪光,所有捐款她都详细公示,自己每月只留几百元生活费,其余全部用于学校。

晚上十点,学生宿舍熄灯,她打着手电筒进行最后一次巡查,为踢被子的学生盖好被子,直到十一点半,她才回到那间兼作办公室的宿舍,桌上放着大把药片,墙上是她去世丈夫和母亲的照片——为了这些孩子,她放弃了家庭生活。

但这还不是结束,深夜十二点,她的房间灯还亮着,正在批改试卷或写教学笔记,有教师曾说:"张老师的一天不是二十四小时,而是二十八小时。"她把自己的时间压缩又压缩,只为给学生们多争取一点机会。

这就是张桂梅的一天,没有惊天动地的壮举,只有日复一日的坚守,她用病痛之躯托起大山女孩的梦想,用平凡劳动书写着非凡人生,当她最终关灯休息时,滇西北的星空下,1600多颗星星因她而更加明亮——那是已经走出大山的女大学生们,正在各自的岗位上发光发热。

张桂梅的一天,是中国千千万万劳动者的缩影,他们或许不曾创造显赫的功绩,却用最朴实的劳动改变着他人的命运,塑造着时代的脊梁,在这位普通劳动者身上,我们看到了中华民族最珍贵的品质:坚韧、奉献、永不言弃,每一天的平凡坚持,终将汇聚成改变世界的力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...