连日暴雨侵袭湘西,凤凰古城遭遇严重洪涝,沱江水位猛涨,临江街道和商铺被淹,部分景区临时关闭,灾害背后更是一场对当地独特文化韧性的严峻考验,作为历史文化名城,凤凰的古建筑群、苗族与土家族文化是其灵魂所在,洪水不仅冲击着物理实体,更挑战着代代相传的文化承续与灾后修复能力,面对天灾,当地居民与相关部门积极抢险,在保护生命安全的同时,竭力抢救文化资产,展现出古城在灾难中的顽强与适应力,此次事件也引发思考:如何在发展中更好地维护文化遗产的可持续性与抗风险能力,让它们在自然与时代变迁中持续绽放光彩。

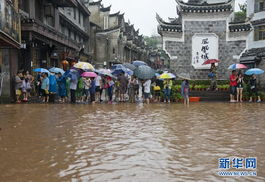

7月中旬,湘西大地暴雨如注,沱江水位暴涨,昔日清澈温柔的江水化作汹涌黄龙,漫过河岸,涌入凤凰古城,虹桥风雨楼下的商铺进水,临江步道淹没在浑浊江水中,跳岩隐没不见踪影,部分街区水深及腰,这座被誉为“中国最美小城”的千年古城,再次面临洪水的考验。

据当地防汛部门数据显示,此次降雨量突破历史极值,沱江水位超过警戒线2.5米,是凤凰古城自2014年以来遭遇的最严重洪水,网络上流传的视频显示,洪水涌入古城区,商家紧急转移商品,居民涉水出行,尽管情况紧急,但得益于近年来完善的防汛应急预案,古城核心建筑群并未遭受结构性破坏,人员也已及时转移。

凤凰古城绝非首次面对洪水的挑战,查阅历史记载,这座临水而建的古城与洪水的抗争已持续数百年,据《凤凰县志》记录,自清代以来,凤凰遭遇较大洪水超过30次,2014年7月的那场洪水,水位甚至比本次更高,古城一度变成“水城”,与过去不同的是,如今凤凰古城已建立起更为完善的监测预警系统和防汛应急机制,本次洪水来临前12小时,当地政府就已启动应急预案,组织低洼地区人员和物资转移。

洪水带来的不仅是即时破坏,更引发对古城保护与旅游开发平衡的深层思考,凤凰古城作为国家级历史文化名城,拥有大量明清时期建筑,这些古建筑如何抵御频繁的洪水侵袭?一位古建筑保护专家指出:“古城保护必须面对气候变化带来的新挑战,需要将防洪能力建设纳入保护规划中。”

令人欣慰的是,本次洪水虽然造成局部被淹,但古城的主体结构和主要景点受损有限,这得益于2014年大洪水后实施的防洪工程改造和古建筑加固措施,当地采取了一系列适应性措施,包括在保留古城风貌的同时,抬高部分街道路基,加固临河建筑基础,建立可移动防洪屏障系统,这些措施在这次洪水考验中显现出一定效果。

灾后第二天,水位开始下降,古城居民和商家立即展开清淤整理工作。“我们已经习惯了与洪水共处,”一位当地店主平静地说,“每次洪水过后,我们都会重新开始。”这种淡定与坚韧,折射出古城居民与自然共生的智慧。

凤凰古城的洪水应对经验为其他滨水历史文化名城提供了宝贵参考,专家建议,类似古城应当建立“预防-应急-恢复”三位一体的防洪体系,将传统智慧与现代科技结合,一方面要尊重古城原有格局和风貌,另一方面也需要科学提升其抗灾韧性。

夜幕降临,洪水渐退,凤凰古城的红灯笼再次亮起,尽管部分区域仍在清理中,但古城已然展现出顽强的生命力,这座由沈从文先生笔下走向世界的边城,历经风雨沧桑,依然屹立在沱江之畔,每一次洪水过后,它不仅没有消失,反而因为一次次与洪水的搏斗而积累更多生存智慧。

凤凰古城的名字中带有神话中不死鸟的意象——能够在火焰中重生,或许,洪水之于凤凰,正如火焰之于凤凰,既是考验,也是新生的契机,这座古城在一次次与洪水的交锋中,正在学习如何更好地平衡文化遗产保护与自然灾害应对,书写着人与水共生的永恒课题。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...