,“风骨与风情”的并置,为解读“风骚小阿姨”这一形象提供了独特的文化视角,该隐喻巧妙地将中国传统文化中代表崇高精神的“风骨”与意指世俗魅力的“风情”相融合,打破了非此即彼的二元对立,重读这一形象,揭示出当代文化中对女性身份的重新审视:她既是传承着历史底蕴与道德坚守(风骨)的承载者,也是张扬着鲜活生命力与个性欲望(风情)的个体,这种复杂的糅合,不仅挑战了传统的女性刻板印象,更折射出社会在现代化进程中,对文化基因的创造性继承与包容性发展,展现出一种兼具深度与活力的新女性气质。

小区转角处新开了一间茶室,老板娘四十出头,烫着微卷的栗色短发,穿墨绿色旗袍,笑起来眼角的细纹像绽开的菊花,孩子们喊她“阿姨”,年轻人私下称她“风骚小阿姨”,这个词组在舌尖打转时,总带着三分亲昵七分欣赏,与字典里“轻浮放荡”的释义相去甚远。

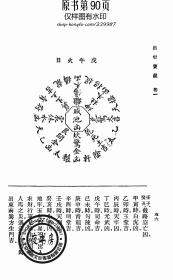

“风骚”一词的古意原非如此。《诗经》的“国风”与《楚辞》的“离骚”并称,本是华夏文学的两大源头,李白杜甫被尊为“风骚之才”,苏轼辛弃疾得“风骚之韵”,何曾想,千年演变竟让这个词从文学巅峰滑向道德评判,最终在民间语境中完成又一次转义重生。

那些被称为“风骚小阿姨”的女子,往往具有某种奇妙的矛盾特质,她们眼角或许已有细纹,但眼神依然清亮;她们能穿着旗袍泡茶,也能踩着运动鞋爬山;她们谈论菜价不显俗气,讨论哲学不装清高,这种鲜活的生命状态,恰是“风骚”古意在现代的完美诠释——既接《诗经》“风”的世俗烟火气,又承《离骚》“骚”的精神超越性。

观察这些“小阿姨”的生命轨迹,常能发现相似的突围经历,林姐四十三岁辞去会计工作,开了间花艺工作室;陈阿姨五十岁开始学芭蕾,现在每周在老年大学教课,她们在完成社会赋予的妻子母亲角色后,突然在某个人生节点决定做回自己,这种“中年叛逆”不是对家庭的背叛,而是对完整自我的追寻,世人谓之“风骚”,实则是生命力的第二次迸发。

这类女性往往构成社区的情感枢纽,谁家夫妻吵架,她们能劝和;哪个年轻人失业,她们介绍工作;社区举办活动,她们是最积极的组织者,这种强大的社会联结能力,令人想起《诗经》时代那些在乡间传唱歌谣、维系文化的采诗官,现代社会的“风骚小阿姨”,何尝不是都市中的文化纽带?

值得深思的是,为什么男性中年焕发活力被称为“成熟魅力”,而女性则被冠以略带调侃的“风骚”?这个称谓背后,藏着怎样的性别话语机制?或许正因如此,那些坦然接受这个标签的女性,实际上完成了一场沉默的反抗——她们用行动重新定义词汇,用生命力消解偏见。

当今社会对中年女性的期待常陷入两种极端:要么是牺牲奉献的“贤妻良母”,要么是追求少女感的“冻龄女神”,而“风骚小阿姨”们走出了第三条路——她们承认年龄却不受限,承担责任却不被定义,热爱生活却不浮于表面,这种生存智慧,比任何青春崇拜都更接近生命的本质。

茶室老板娘最近在学日语,课本旁放着本《楚辞》,有客人开玩笑:“阿姨真风骚啊。”她笑着回应:“离骚的风骚吗?那是我奋斗目标。”众人大笑,她却眼神认真,在这个午后,一个被曲解千年的词汇,正在一杯清茶中恢复它最初的荣光。

那些行走在人间的“风骚小阿姨”,用生命实践着“风”的入世智慧与“骚”的出世风骨,她们让世人看见:真正的风情,从来不是轻浮的表面文章,而是深刻理解生活后,依然热爱生活的勇气与智慧,这份穿越古今的“风骚”,正是中国文化中最鲜活的精神血脉。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...