,“白娅倩丢准考证”年复一年地在网络上重现,演变为一场数字时代的周期性社会迷局,这一现象远超个别的善意提醒,深刻折射出大众在信息洪流中的集体焦虑,人们急于参与转发,既是出于朴素的助人本能,也是害怕在虚拟社会中因“缺席”而被边缘化,这种焦虑驱动了信息的病毒式传播,即便面对疑点,情感共鸣也时常压倒理性甄别,事件由此成为一面镜子,映照出我们在追求社会认同与连接感时,如何在真实与虚构交织的网络空间中,既渴望相信又疲于验证的复杂心态,它最终揭示的,是时代对个体判断力与媒介素养提出的共同考验。

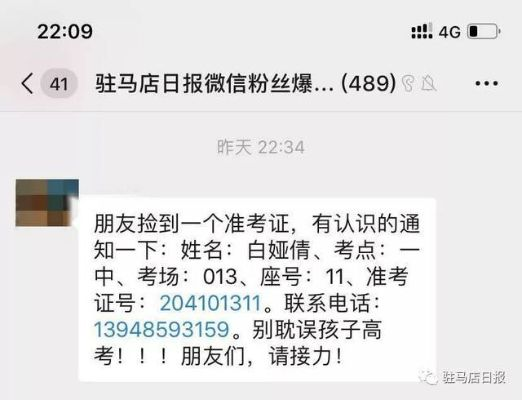

每年六月,中国社交媒体总会准时上演一场奇特的年度大戏——全国网民集体寻找“白娅倩”,这个神秘的女孩年复一年地在高考前夕丢失准考证,她的准考证照片在各个微信群和朋友圈刷屏,配文无不焦急万分:“捡到一张高考准考证,白娅倩,考点在XX中学,请大家帮忙扩散!”然而事实是,根本不存在这样一个丢失准考证的考生,这则消息自2012年起就开始在网络上传播,成为经久不衰的网络迷思。

“白娅倩丢准考证”的谣言最初出现在2012年高考前夕,当时甘肃一名考生确实丢失过准考证,但很快被找回,不知从何时起,这一真实事件演变成了年复一年的网络幽灵事件,尽管多地警方和媒体多次辟谣,提醒公众这是虚假信息,但每年六月,这条消息仍会改头换面后重新出现,像候鸟一样准时回归中国人的数字社交空间。

这一现象背后折射的是数字时代特有的集体焦虑,高考在中国社会承载着太多重量——个人命运、家庭期望、社会流动的可能性,一张丢失的准考证象征着所有可能发生的意外,触动了中国人内心最敏感的那根弦,转发这条消息的行为,某种程度上成为一种集体性的心理防御机制,通过这种象征性的互助行为,人们试图抵御高考制度下的不确定性带来的普遍焦虑。

从传播学角度看,“白娅倩”现象的持续流行展现了谣言传播的新模式,它具备了一个完美谣言的所有要素:紧急的时间敏感性(高考即将开始)、容易引发共鸣的情感要素(寒窗苦读可能付诸东流)、简单的解决方式(动动手指转发即可帮助),在社交媒体时代,这种内容的传播成本极低而心理回报颇高——转发者几乎不需要付出任何代价就能获得“帮助他人”的自我满足感。

更进一步看,“白娅倩”现象揭示了当代中国人的一种道德表演,在社交媒体这样一个半公开的舞台上,转发帮助“白娅倩”的行为成为一种美德展示,一种数字时代的善行表演,这种表演不仅面向他人,也面向自己——通过极小的成本完成一次道德自我确认,当现实生活中的道德实践变得越来越复杂,这种简单的数字善行提供了便捷的道德满足感。

与传统谣言不同,“白娅倩”谣言展现出惊人的生命力,它的年复一年回归,某种程度上已经成为中国数字民俗的一部分,一种网络时代的仪式性行为,就像传统社会的节气活动一样,每年六月转发“白娅倩”的准考证丢失信息,成为了中国人数字生活的一种季节性仪式,尽管大多数人已经知道这是虚假信息。

从社会心理学角度分析,这种现象还反映了数字时代的从众心理,当一个人在自己的社交圈中看到多人转发同一条信息时,即使有所怀疑,也往往会选择跟随,这种数字从众性比现实生活中的从众行为更加强烈,因为网络放大了社会认同的影响力,同时降低了独立思考的动力。

面对“白娅倩”年复一年的回归,我们需要培养的是一种数字时代的新型素养——在情感冲动之前加入理性思考的缓冲带,这并非要求人们变得冷漠,而是倡导一种更加理性的善良,真正有帮助的行为是核实信息后再行动,是告诉身边人停止传播已知的谣言,是向当地教育部门核实是否有考生真正丢失准考证。

白娅倩这个不存在的考生,就像一面数字时代的镜子,照见了我们内心的焦虑、善良与轻信,她的准考证年复一年地丢失,提醒着我们:在数字信息的洪流中,真正的善良需要理性的指引,集体的热情需要智慧的约束,我们才能在虚拟与真实的交错中,既不失去人性的温度,又不迷失于信息的迷雾。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论