20日,北京市新增新冠肺炎确诊病例22例,疫情防控形势依然严峻,面对疫情反复,北京市迅速采取精准防控措施,加强流调溯源,严格管控风险区域与人员,并持续推进核酸检测,以最快速度阻断传播链,相关部门强调,市民需继续做好个人防护,积极配合防疫政策,共同应对挑战,守护城市安全与健康。

2022年1月20日,北京市卫生健康委员会通报,全市新增22例新冠肺炎确诊病例,这一数据再次提醒人们,尽管中国在疫情防控方面取得了显著成效,但病毒传播的风险依然存在,尤其是面对奥密克戎等变异毒株的挑战,北京作为中国的首都和国际大都市,其疫情防控形势不仅关乎本地居民的健康安全,也对全国乃至全球的防疫工作具有重要影响,本文将围绕北京20日新增22例的情况,分析疫情背景、防控措施、社会影响以及未来展望,以期为读者提供一个全面的视角。

疫情背景与数据解读

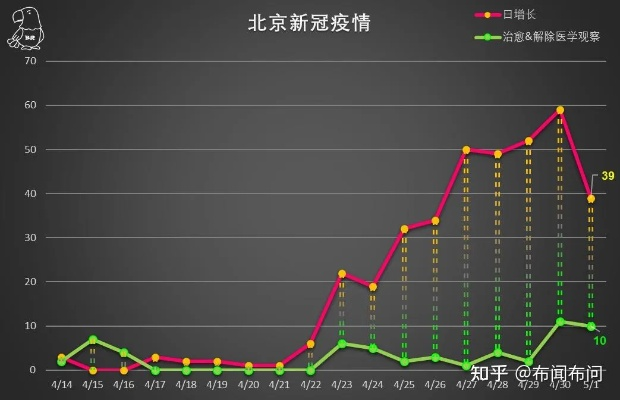

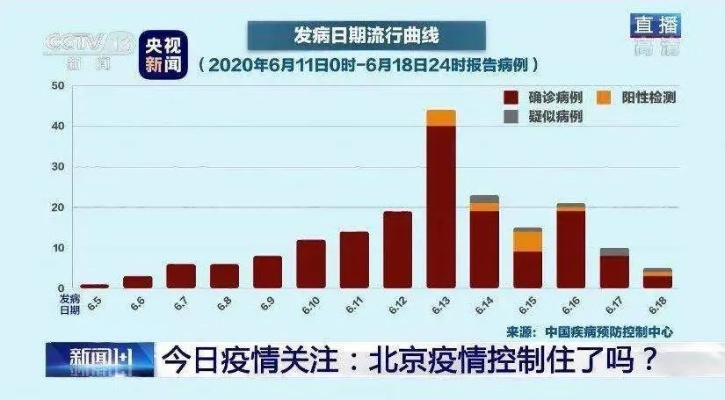

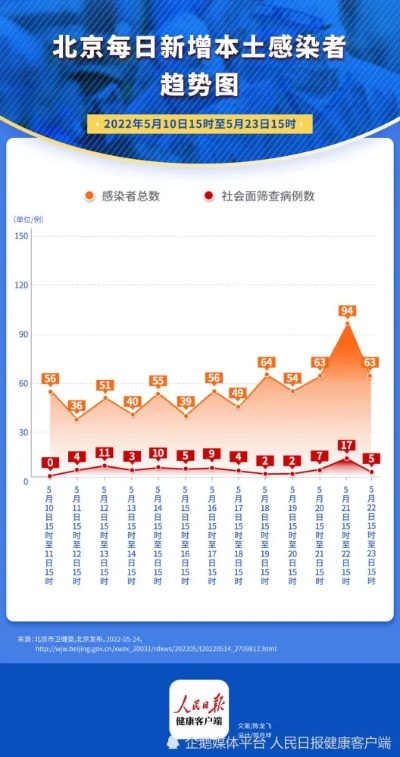

北京市20日新增的22例确诊病例,主要集中在朝阳区、海淀区和丰台区,其中多数病例与之前发现的聚集性疫情相关,涉及冷链物流、餐饮服务和社区传播等多个链条,据北京市疾控中心介绍,这些病例中既有本土感染,也有境外输入关联病例,显示出疫情传播的复杂性和多样性,从数据来看,22例新增病例虽较前几日有所上升,但仍在可控范围内,没有出现大规模暴发的迹象,这表明北京市的快速响应机制和常态化防控措施在一定程度上发挥了作用。

数字背后的故事更值得关注,新增病例中,包括多名一线工作人员,如物流从业者和餐饮服务员,这凸显了高风险行业在疫情防控中的脆弱性,部分病例为无症状感染者,提示病毒可能存在隐蔽传播的风险,北京市政府已迅速启动流调溯源工作,对密切接触者进行隔离观察,并加强相关区域的核酸检测,以遏制疫情进一步扩散。

防控措施与响应机制

面对新增病例,北京市迅速采取了一系列强化防控措施,加强了社会面管控,对重点区域实施封闭管理,并暂停了部分大型聚集性活动,朝阳区的一些小区和商业场所被划定为封控区,居民需接受多次核酸检测,确保早发现、早隔离,北京市提升了核酸检测能力,在全市设置了多个免费检测点,鼓励市民主动进行检测,尤其是与病例轨迹有交集的人员。

北京市还加强了对外来输入的管控,作为国际交往中心,北京面临较大的境外输入压力,市政府严格执行入境人员隔离政策,要求所有入境者完成14天集中隔离和7天健康监测,并多次进行核酸检测,对冷链食品和进口货物加强消毒和检测,防止物传人现象的发生,这些措施体现了北京市“外防输入、内防反弹”的总体策略,旨在最大限度地减少疫情传播风险。

在科技应用方面,北京市充分利用大数据和健康码系统,实现精准防控,通过“北京健康宝”等工具,市民可以实时查询自己的健康状态和行程轨迹,政府部门也能快速识别风险点并进行干预,这种智能化的防控方式,不仅提高了效率,也减少了对社会正常运行的干扰。

社会影响与公众反应

新增22例病例对北京市的社会经济生活产生了一定影响,部分区域管控措施升级,导致一些商业活动暂停,餐饮、零售等行业再次面临挑战,中小企业和个体经营者尤其受到冲击,许多商家不得不调整营业计划或转向线上经营,公众的日常生活也受到干扰,如通勤受限、学校暂停线下教学等,这增加了市民的心理压力和不便。

北京市民展现了高度的配合和理解,社交媒体上,许多人表达了对防控措施的支持,并自发分享防疫知识和小贴士,社区志愿者和医护人员再次奋战在一线,为居民提供服务和保障,这种团结协作的精神,是北京能够有效控制疫情的重要支柱,市政府也出台了多项扶持政策,如减免企业租金、提供金融支持等,以缓解疫情对经济的冲击。

从更广的角度看,北京疫情的变化也引发了全国性的关注,其他省市加强了对来自北京人员的检测和管控,防止疫情跨省传播,这种联动反应显示了中国防疫体系的整体性和协调性,但也提醒人们,疫情防控仍需全国一盘棋,不能有丝毫松懈。

未来展望与反思

北京20日新增22例病例,虽然当前形势可控,但未来仍面临不确定性,全球疫情持续蔓延,变异毒株的出现可能带来新的挑战,北京市需继续完善防控体系,提高应急响应能力,加强疫苗接种工作,尤其是推动老年人和高危人群的接种,建立免疫屏障,优化核酸检测和流调流程,做到更快、更准地识别和控制疫情。

这次疫情也暴露出一些值得反思的问题,高风险行业的防疫措施是否需要进一步强化?如何平衡疫情防控与经济社会的正常运行?这些问题需要政府、企业和社会共同探讨解决,从长远看,中国应继续推动公共卫生体系的现代化建设,提高应对突发疫情的能力。

北京20日新增22例病例是一个警示,提醒我们疫情尚未结束,防控不能放松,通过科学施策、社会协同和公众参与,北京市有信心和能力控制住疫情,守护好市民的健康和安全,在这个过程中,每一个人都是防疫链条上重要的一环,只有共同努力,才能最终战胜疫情。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...