回望2012年内蒙古高考录取分数线,这不仅是十年前的一个数据节点,更是观察十年间教育理念深刻变迁的窗口,当年相对较低的分数线,映衬出高等教育资源从稀缺走向普及化的开端,十年间,中国教育经历了从单纯追求录取率到注重“双一流”建设与高质量发展的巨大转变,评价体系日益多元,“分数至上”的观念逐渐淡化,职业教育与终身学习的路径更加宽广,这场跨越十年的回望揭示,教育的核心已从稀缺资源的分配,转向了更公平、更高质量的内涵式发展,旨在为每一个学生提供更适合的成才之路。

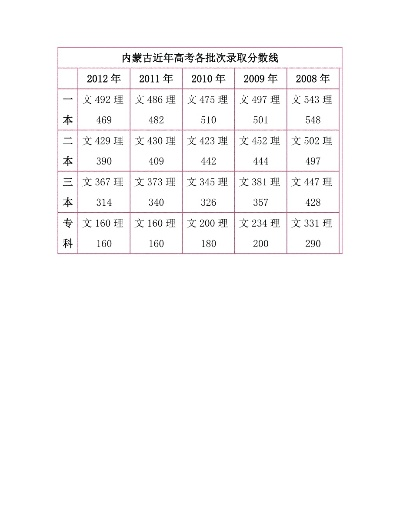

2012年夏天,无数内蒙古家庭屏息凝神地等待着那个决定命运的数字,当自治区教育招生考试中心公布当年高考录取分数线时,一幕幕悲喜剧在草原大地上演:文科一本492分,理科一本469分,这两个看似冰冷的数字,不仅划定了一代人的命运轨迹,更成为观察内蒙古乃至中国教育发展的一扇重要窗口。

回溯2012年的内蒙古,教育资源分配的不平衡已成为不可忽视的社会现实,呼和浩特、包头等中心城市集中了自治区最优质的中学教育资源,而偏远牧区的孩子往往要跨越数百公里才能获得像样的高中教育,这种差距直接体现在了分数线背后的竞争格局上——城市重点中学的考生往往能轻松跨越一本线,而牧区孩子即使获得分数优惠,仍然面临巨大挑战,当年分数线公布后,鄂尔多斯一中的李老师坦言:“我们学校70%学生超过一本线,但有些旗县的中学,全校过线人数屈指可数。”

当年分数线的设定,反映了内蒙古对本地人才需求的精准把握,理科分数线相对较低,与自治区加快推进工业化、急需理工科人才的战略密切相关,查阅2012年内蒙古人才发展规划可以发现,能源、化工、冶金等领域专业人才缺口高达数万人,这种人才导向通过分数线传递给了无数家庭,影响了整整一代人的专业选择,从后续发展看,2012年选择理工科的学生,毕业后确实更容易在内蒙古的能源、电力等行业找到满意工作。

横向比较可见,2012年内蒙古的分数线呈现出明显的“区域特色”,与北京、上海等教育发达地区相比,内蒙古的文理一本线分别低出约30-50分,这种差距既反映了教育资源的历史积累差异,也体现了国家对边疆少数民族地区的政策倾斜,而与新疆、西藏等地区相比,内蒙古的分数线又略显偏高,这正好对应了当时内蒙古在教育发展和经济发展上的中间位置。

十年过去,2012年的分数线已成为历史档案中的一页,但其背后折射的教育问题依然具有现实意义,当年那些踩着分数线进入大学的学子们,如今已成为社会的中坚力量,他们中的许多人选择回到内蒙古,成为建设家乡的生力军,现就职于包头钢铁集团的王工程师就是2012年的考生,他回忆道:“当年我的分数刚好压线,幸运地进入了理想的冶金工程专业,现在看来,分数线的设置确实符合地区发展需要。”

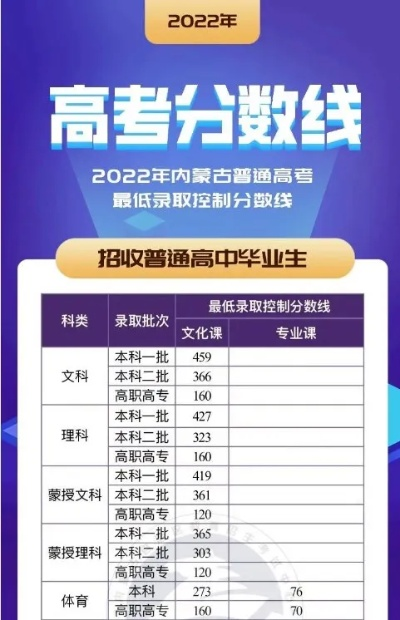

从2012到2022年,内蒙古高考分数线经历了多次调整,折射出教育理念的深刻变革,从单纯看重分数到逐步建立多元评价体系,从强调区域划界到增加跨省交流,这些变化标志着中国教育正在向更加公平、更加科学的方向发展,如何平衡教育资源分配,如何让分数线更好地反映学生综合素质,仍然是需要持续探索的课题。

回望2012年内蒙古高考录取分数线,我们看到的不仅是一组数字,更是一个时代的教育缩影,它记录了一代人的青春梦想,反映了地区发展的战略需求,也见证了中国教育改革的艰难历程,每一个分数线的背后,都是无数家庭的希望与焦虑,都是教育工作者的心血与智慧,都是社会发展的人才需求与战略布局,在建设教育强国的今天,这份历史记忆提醒我们:教育的真正使命,永远在于点亮每一个生命的可能性,无论他们来自草原还是城市。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...