三大联盟自主招生是中国高等教育多元选拔机制的重要探索,由“北约”“华约”“卓越”三大高校联盟组织实施,它通过笔试联考和高校特色面试相结合的方式,旨在打破传统高考“一考定终身”的局限,为具有学科特长和创新潜质的考生提供更多进入名校的机会,这一制度既扩大了高校的招生自主权,也促进了中学教育与大学人才需求的衔接,是对选拔优秀创新人才途径的有益尝试,推动了招生考试的多样化与科学化发展。

在中国高等教育改革的浪潮中,自主招生作为高考制度的重要补充,一直备受关注。“三大联盟”自主招生——即“北约”、“华约”和“卓越联盟”——曾在2010年至2014年间掀起一阵风暴,成为高校选拔优秀人才的重要平台,尽管这些联盟现已解散或调整,但其对中国教育多元选拔机制的探索影响深远,本文将回顾三大联盟的兴起、运作模式、争议与遗产,并探讨其对当前自主招生改革的启示。

三大联盟的兴起与背景

三大联盟自主招生的出现,源于中国高等教育对多元化人才选拔的需求,传统的高考制度虽公平高效,但过于强调分数,难以全面评估学生的综合素质,为此,教育部于2003年启动自主招生试点,允许部分高校提前选拔优秀学生,到2010年,为优化资源、减少考生奔波,多所高校联合形成三大联盟:

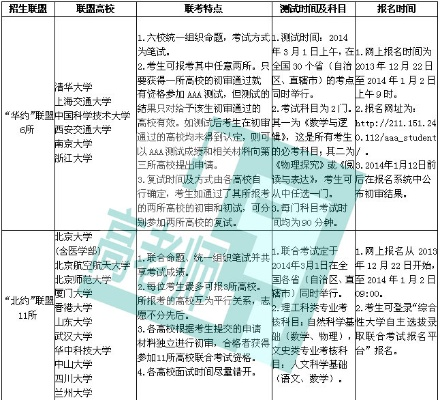

- 北约联盟:以北京大学为首,包括13所高校,注重人文社科和综合素质评估。

- 华约联盟:以清华大学为首,涵盖7所高校,侧重理工科和创新能力测试。

- 卓越联盟:由9所理工科强校组成,如同济大学、哈尔滨工业大学,强调工程实践能力。

这些联盟通过联合笔试、面试等方式,为考生提供“一次考试、多校认可”的便利,同时帮助高校争夺优质生源。

运作模式与特点

三大联盟的自主招生流程通常包括报名、笔试、面试和录取四个阶段,考生需通过中学推荐或自荐报名,参加联盟统一的初试(笔试),内容超越高考范围,强调逻辑思维、学科潜力和创新意识,华约联盟的笔试常包含数学、物理等科目的难题,而北约则注重语文、英语等文科能力,通过笔试后,考生进入各校的面试环节,最终获得降分录取优惠(如高考分数线降低10-30分)。

这种模式的优势在于:

- 效率提升:联合考试减少了考生多次参考的负担,也降低了高校的招生成本。

- 多元评价:笔试和面试结合,评估学生的学术潜力、领导力、兴趣特长等,弥补高考单一分数标准的不足。

- 高校特色凸显:不同联盟聚焦不同学科方向,帮助考生与高校更精准匹配。

三大联盟也暴露出问题:考试内容难度高,加剧了应试压力;资源向城市重点中学倾斜,加剧了教育不公;联盟间的竞争甚至被批评为“名校掐尖战”。

争议与解散

三大联盟的自主招生在实施过程中引发广泛争议,它被指责为“小高考”,增加了学生负担,许多考生为备战联盟考试,投入大量时间参加培训,反而忽视了全面发展,公平性问题凸显:农村和偏远地区学生因信息、资源匮乏,参与度低,导致精英高校的生源多样性下降,联盟间的竞争演变为名校资源争夺,偏离了选拔人才的初衷。

2014年,教育部出台新政,要求减少自主招生规模、调整考试时间,并强调公平与透明,此后,三大联盟逐步解散,自主招生进入“后联盟时代”,各校改为独立或小范围合作招生,更注重学科特长和综合素质评估。

遗产与启示

尽管三大联盟已成为历史,但其对中国高等教育改革的贡献不可忽视,它们推动了多元选拔理念的普及,为后续的“强基计划”和“综合素质评价”提供了经验,当前,自主招生更强调学科竞赛、创新实践等具体成就,并加大对农村学生的倾斜,体现了对公平与效率的再平衡。

三大联盟的兴衰启示我们:

- 多元选拔是方向:高考改革需继续探索分数以外的评价维度,如兴趣、创造力和社会责任感。

- 公平性是核心:招生政策应关注资源均衡,避免加剧城乡差距。

- 高校合作与独立需平衡:联盟模式可提高效率,但须防止垄断和应试化。

三大联盟自主招生是中国教育改革的重要试验,它既展现了高校探索人才选拔的积极性,也暴露了制度设计的不足,随着教育数字化和个性化发展,自主招生或将以更灵活、包容的方式,继续推动中国高等教育向多元、公平迈进。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...