2016年高考成绩查询,是数百万中国考生家庭共同经历的命运时刻,在分数线揭晓的刹那,网络平台成为集体情绪的宣泄口,指尖的颤抖与屏幕的闪烁交织着无数家庭的期待与焦虑,那一串数字不仅定义了个人的升学轨迹,更凝结成一个时代的群体记忆——既有金榜题名的狂喜泪水,也有折戟沉沙的沉默叹息,这场基于互联网的集体仪式,既折射出中国教育体制下的竞争压力,也见证了数字化时代如何重构重大人生节点的体验方式,成为一代人不可磨灭的精神烙印。

2016年6月22日凌晨,数百万中国家庭屏息凝神,手指在鼠标上徘徊,拇指在手机屏幕上悬停,无数双眼睛紧盯着各类教育考试院的官方网站,这一刻,全国九百三十五万考生迎来了决定命运的瞬间——高考成绩查询,在那个数字化尚未完全普及的年代,成绩查询方式的多元与差异,不仅折射出中国教育信息化的进程,更映照出一代人的希望、焦虑与期待。

回溯2016年,高考成绩查询呈现出传统与现代交织的独特图景,各省市主要提供了四种查询渠道:最为普遍的是通过各地教育考试院官网查询,考生需要输入准考证号和身份证号;其次是短信查询,编辑特定格式的信息发送到指定号码;电话查询则保留了最传统的声音沟通方式;还有少数地区提供了微信公众号查询这一新兴渠道,这种多元化的查询方式,恰是中国教育信息化进程中的一个特殊截面——既保留了传统方式的稳定性,又尝试拥抱移动互联网的新趋势。

在那个特定的历史时刻,技术鸿沟成为影响查询体验的关键因素,城市考生多数享受高速网络和智能设备带来的便捷,而部分农村地区考生却不得不前往网吧或有网络的地方查询,据当年媒体报道,有些偏远地区甚至出现了“代查成绩”的临时服务,形成了数字经济时代独特的数字鸿沟景观,这种技术接入的不平等,无声地诉说着教育资源分配的地域差异,也让高考成绩查询成为观察中国数字社会发展的一个微观窗口。

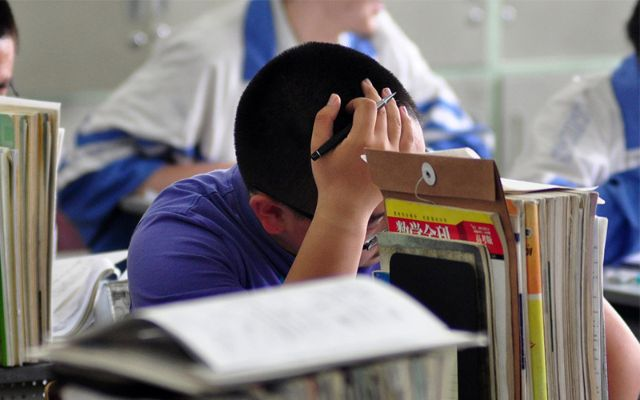

成绩查询过程中的心理体验,构成了2016届考生的集体记忆,从查询前的焦虑不安,到输入信息时的手抖心跳,再到成绩出现那一刻的悲喜两重天,这些情感体验通过社交媒体迅速传播与共鸣,新浪微博上,“高考成绩”话题的阅读量在6月22日当天突破3亿次,无数考生和家长在这里分享自己的喜悦与失落,形成了一场全国性的情感宣泄与集体心理治疗,这种基于互联网的情感共同体,成为了当代中国青年独特的情感记忆载体。

高考成绩查询方式的演变,折射出中国教育信息化的进程,从20世纪90年代需要到学校看红榜,到21世纪初的电话查询,再到2016年的网络多元查询,直至今天的手机APP一键查询,这个演进过程不仅反映了技术的进步,更体现了教育服务的理念转变——从管理本位到学生本位,从信息封闭到数据开放,2016年恰好处在这个转变的关键节点上,既保留了传统查询方式的痕迹,又初步展现了全面数字化的雏形。

站在今天的视角回望2016年的高考成绩查询,我们看到的不仅是一次简单的分数查询行为,更是一个时代的文化符号,它凝聚了一代人的集体焦虑与希望,记录了中国教育信息化进程中的一个特定瞬间,也预示了随后几年教育数字化浪潮的全面到来,那些在深夜里刷新网页的年轻面孔,那些紧握手机等待短信提示音的家庭,共同构成了中国教育改革史上的生动一页。

七年过去了,当年的考生已经步入社会,但那个等待成绩的夏日夜晚,依然清晰地留在一代人的记忆里,高考成绩查询作为中国特有的文化仪式,将继续随着技术的发展而演变,但它所承载的希望与梦想、焦虑与期待,将永远是中国教育故事中动人的一章。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...