,上官婉儿墓志的公开展示,如同一块“会说话的石头”打破了长达千年的沉默,为重构历史记忆提供了珍贵的一手物证,墓志铭文以其不容置疑的权威性,首次从官方视角详述了她的世系、生平、才华以及在宫廷中的崇高地位,特别是对其死因与身后事的记载,直接修正和补充了新旧《唐书》等正史中的模糊与贬损之处,这一发现促使学界与公众重新审视这位传奇女性,她不再仅仅是史书中脸谱化的“巾帼宰相”或弄权者,其作为文学家、政治家的复杂形象与历史贡献得以更清晰地浮现,此举不仅是对个体生平的重要补遗,更是对盛唐时期政治、文化以及女性参与权力运作历史的深度还原与反思。

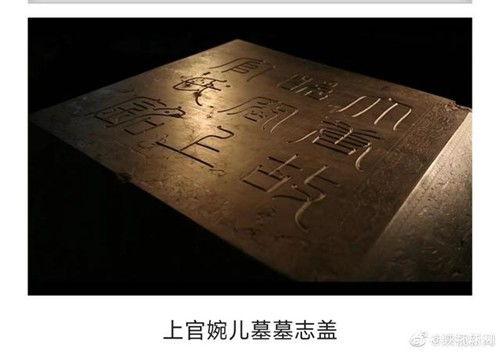

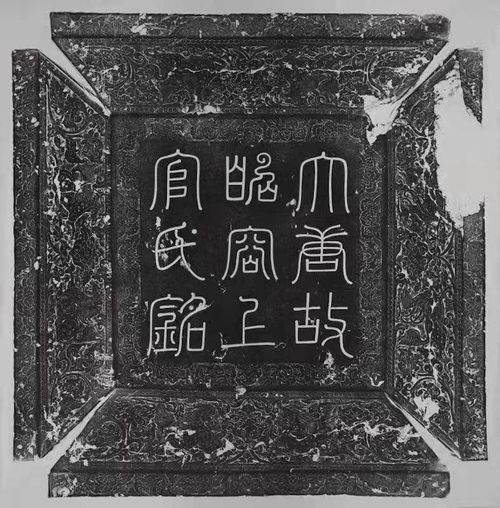

西安,一场看似寻常的文物展览,因一方青石而意义非常,上官婉儿墓志首次面向公众展出,这方仅千余字的石碑,成为连接现代人与唐代那位传奇女性的时空桥梁,墓志公开展示不仅是一次文物陈列,更是对历史叙事权力的重新分配——曾经被史书笔墨定型的形象,如今通过她同时代人的刻刀诉说,获得了被重新解读的可能,当公众得以直面这方原始史料,我们见证的是一场跨越千三百年的对话,一次对历史记忆的集体重构。

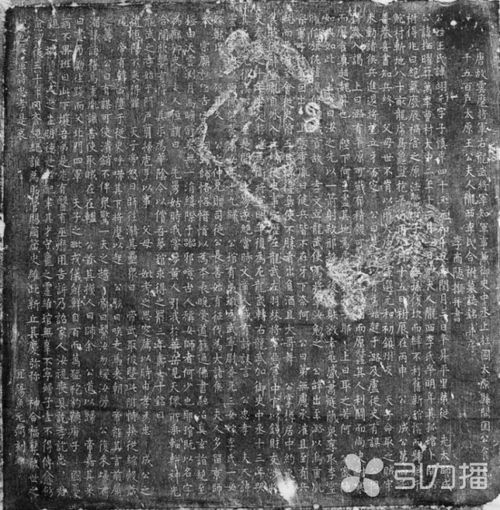

上官婉儿墓志的价值首先在于其颠覆传统历史叙事的原始性与真实性,相较于后世编纂的《旧唐书》《新唐书》等官方史籍,这方刻于景云元年(710年)的墓志是同时代人对上官婉儿的直接记录,墓志以“婕妤”相称而非史书中常见的“昭容”,详细记载了她的世系、生平、德行和文学成就,年十三为才人”的记载,纠正了史书中“年十四”的说法,展现了出土文献对传世史籍的校正功能,这类第一手史料如同历史现场的“原始录音”,最大程度减少了后世史官在编纂过程中的主观筛选与意识形态干预。

这方墓志尤为珍贵的是提供了重新评价上官婉儿生平的全新视角,传统史书多聚焦于她与武则天、韦皇后等政治人物的关系,强调其“巾帼宰相”的政治角色,而墓志则详细记载了她的文学活动与成就:“属想铅翰,振其绝藻,研夫遒丽之致。”“群英飞藻,叩寂求音,应之如响。”这些描述勾勒出一位才华横溢的女诗人形象,与史书中那个工于权术的政治人物形成鲜明对比,墓志还特别记载了她劝阻韦皇后效仿武则天称帝的谏言:“自则天弃长安城,中宗皇帝即位,神龙元年,册为婕妤,帝欲使婕妤专掌诏命,婕妤乃抗表固辞,略云:‘妾材非班女,智乏樊姬,岂敢以掖庭之微才,当帷幄之重寄。’”这段文字如果可信,将彻底颠覆史书中那个权欲熏心的形象,展现出一个更为复杂立体的历史人物。

上官婉儿墓志的公开展出,创造了公众与历史直接对话的难得机遇,在传统历史认知模式中,公众往往被动接受经过专家解读和过滤的历史知识,而这方墓志的公开,使非专业观众得以直面原始史料,参与历史解读的过程,展览中,游客们驻足墓志前,试图辨认那些苍劲的楷书,从字里行间寻找自己理解中的上官婉儿,这种直接面对文物的体验,打破了专家对历史解释的垄断,使历史认知成为真正的公共活动,博物馆通过现代科技手段,提供墓志全文的释读和翻译,进一步降低了公众参与历史解读的门槛。

从更广阔的视角看,上官婉儿墓志的公开展示反映了当代社会历史观念的重要转变,我们正从崇拜英雄史诗的宏大叙事,转向关注个体生命体验的微观历史;从单一权威的历史定论,转向多元包容的历史解读,这方墓志不再被简单地视为补充正史的辅助材料,而是作为核心文物,激发公众对唐代政治、性别、文学等多维度问题的思考,特别是墓志中展现的女性在男性主导的政治环境中的生存策略与成就,为当代性别研究提供了宝贵的历史案例。

上官婉儿墓志的公开展出还具有深远的文明传承意义,这方青石历经千年沧桑,见证了无数历史变迁,如今成为现代人与唐朝对话的媒介,它提醒我们,历史不是封闭的过去,而是不断被重新发现和解读的开放领域,每一次重要文物的面世,都是我们重新认识自身文化根源的契机,上官婉儿墓志的公开,不仅丰富了我们对特定历史人物的认识,更强化了民族文化传承的物质链条。

上官婉儿墓志的公开展出,超越了普通文物展览的意义,成为一场历史认知的民主化实践,这方沉默千年的青石,如今向每一个驻足其前的观者诉说,邀请我们参与对历史的重新解读,在传统史书与出土文献的对话中,在专家知识与公众认知的交流中,历史呈现出更加丰富多彩的面貌,上官婉儿墓志的公开展出告诉我们:历史永远向新的发现和解读开放,每一次与过去的对话,都是对现在与未来的深刻启迪。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论