2012年考研国家线的划定,不仅是一道选拔的分水岭,更折射出深刻的社会镜像,它标志着我国高等教育从规模扩张转向质量提升的关键阶段,对人才选拔标准进行了时代性的价值重估,分数线的设定,既考量了不同学科门类的实际需求与人才培养规律,也回应了社会对高层次人才结构的期待,这一制度安排,超越了单纯的分数界限,体现出国家在平衡教育公平与学术卓越、个人发展与国家战略需求之间的深思熟虑,成为观察中国教育改革与发展方向的一个重要窗口。

2012年春天,百万考研学子屏息凝神等待的那一刻终于到来——教育部公布了当年硕士研究生招生考试的国家分数线,理工类A区考生总分要求290分,经管类高达340分,医学类295分……这一串看似冰冷的数字,不仅划定了入学的门槛,更成为观察中国高等教育与人才流动的一面棱镜,十二年过去,回望那条已经泛黄的政策界线,我们看到的不仅是一代人的命运转折,更是一个国家在人才选拔与培养道路上的深刻思考。

2012年的考研国家线诞生于特定历史背景之下,那年,全国考研报名人数达到创纪录的165.6万,比上一年增长9.6%,竞争激烈程度前所未有,这一数字背后,是2008年全球金融危机后就业市场的持续低迷,也是高等教育大众化背景下本科文凭贬值的社会焦虑,国家线作为调节阀,既要保证研究生生源质量,又要兼顾区域公平,其划定体现了政策制定者在多重目标间的艰难平衡。

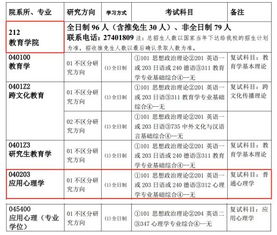

细察2012年各学科门类的分数线差异,可窥见当时国家发展战略的人才需求导向,经济学、管理学等热门专业分数线持续高企,反映了市场经济建设对相关人才的渴求;文学、历史学等基础学科分数线相对较低,却隐含着人文社科边缘化的隐忧;而农学、体育学等特殊专业分数线一直处于低位,体现了国家对特定领域的政策倾斜,这种差异化的分数线设计,实际上是国家意志与市场力量在人才配置领域的共同书写。

2012考研国家线的公布,如同一石激起千层浪,引发了全社会对教育公平的广泛讨论,东中西三部地区分别划定A、B、C三类分数线,地区间最大分差达到10分,这种差异化政策既是对教育资源分布不均的承认,也是对区域公平的有限补偿,随之而来的“考研移民”现象——考生向低分数线地区流动,又暴露出政策执行中的新问题,国家线在促进公平的同时,也不可避免地创造了新的不公平。

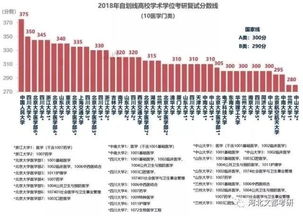

纵观历年考研国家线的变化,2012年处于一个缓慢上升通道中,与前五年相比,多数专业门类分数线呈现温和上涨趋势,这与考研人数增加、考生整体水平提高密切相关,而与2023年相比,2012年的分数线则普遍偏低,折射出十余年来我国研究生教育从规模扩张向质量提升的战略转型,国家线的变迁,恰如一面镜子,映照出中国高等教育发展的脉络与轨迹。

站在当代视角回望2012考研国家线,我们应当进行理性反思与价值重估,国家线制度作为中国特色人才选拔机制的重要组成部分,其存在具有历史合理性与现实必要性,但它所带来的“分数至上”思维、应试倾向加剧等问题也不容忽视,在新时代背景下,我们是否需要思考:除了分数这一量化标准外,能否建立更多元的评价体系?除了统一的国家线外,能否赋予高校更多的自主权?

2012考研国家线早已成为历史,但其中蕴含的人才选拔哲学仍具有现实意义,在加快建设世界重要人才中心和创新高地的今天,我们既需要尊重考试制度的公平性与权威性,也需要打破“唯分数论”的桎梏,构建更加科学、多元的人才评价体系,十二年过去,那条曾经决定无数人命运的国家线,最终应该引领我们走向更加开放、包容的人才培养新时代,让每一份才华都能找到属于自己的绽放方式。

考研国家线不仅是一道入学门槛,更是社会流动的调节器,时代需求的晴雨表,它的价值不在划定界限本身,而在于如何让界限之下的努力得到尊重,让界限之上的才华得以绽放——这或许是对2012年那条线最好的纪念与超越。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论