在数字化浪潮的推动下,乡村影像记录正成为展现农村新风貌、传播乡土文化的重要方式,通过短视频、纪录片、直播等新媒体形式,传统农耕生活、地方民俗与自然景观得以生动呈现,不仅拓宽了外界了解乡村的窗口,也为农村文化注入了新的活力,这一趋势不仅促进了城乡之间的文化交流,还带动了乡村旅游与特色产业发展,为乡村振兴提供了新的传播路径与发展机遇。

在信息技术飞速发展的今天,互联网和智能手机的普及正在深刻改变中国农村的面貌,农村不再是与世隔绝的孤岛,而是逐渐成为数字化浪潮中的积极参与者,在这个过程中,影像记录——尤其是通过照片和视频的方式——成为连接农村与外部世界的重要桥梁,它不仅是记录日常生活的手段,更是文化传播、经济提升和社会变革的催化剂,这一过程也伴随着挑战,如数字鸿沟、隐私问题和文化失真等,本文将探讨农村影像记录的现状、影响及其未来前景,强调其在促进农村发展中的多重角色。

农村影像记录的兴起,得益于移动互联网和廉价智能设备的普及,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据,截至2023年,中国农村地区的互联网普及率已超过60%,智能手机成为大多数农民获取信息的主要工具,村民们开始通过社交媒体平台(如微信、抖音和快手)分享自己的生活瞬间:从农田劳作到节日庆典,从手工艺制作到自然风光,这些影像内容不仅丰富了农村居民的自我表达,还让外部世界看到了一个真实、多元的农村图景,许多农村网红通过直播带货,将本地农产品推广到全国,带来了可观的经济收益,影像记录 thus acts as a tool for economic empowerment, enabling rural communities to tap into new markets and reduce poverty.

更重要的是,影像记录在文化 preservation and transmission 方面发挥了关键作用,农村地区拥有丰富的非物质文化遗产,如传统节日、民歌、手工艺和地方方言,随着城市化进程的加速,许多这些文化元素面临失传的风险,通过拍摄和分享照片、视频,年轻一代可以更轻松地学习和传承这些传统,在贵州省的某些村落,村民们录制了苗绣制作过程的视频,上传到网络后吸引了全球关注,不仅促进了文化 exchange,还带动了旅游业的发展,这种“数字文化档案”有助于打破城乡之间的文化隔阂, fostering a sense of pride and identity among rural residents.

农村影像记录的普及也带来了不容忽视的挑战,数字鸿沟依然存在,尽管互联网覆盖率提高,但许多偏远地区的网络基础设施仍不完善,老年人或低收入群体可能缺乏使用数字设备的技能,这导致影像记录往往集中在较富裕或年轻的村民手中,未能全面代表农村的多样性,隐私问题日益凸显,在分享影像时,村民们可能无意中暴露个人或社区信息,引发安全风险,一些农村网红在直播中展示家庭细节,却缺乏对网络欺诈或数据滥用的 awareness,过度商业化的影像内容可能导致文化失真——为了吸引流量,一些创作者刻意夸大或扭曲农村生活,从而 reinforce stereotypes rather than presenting an authentic narrative.

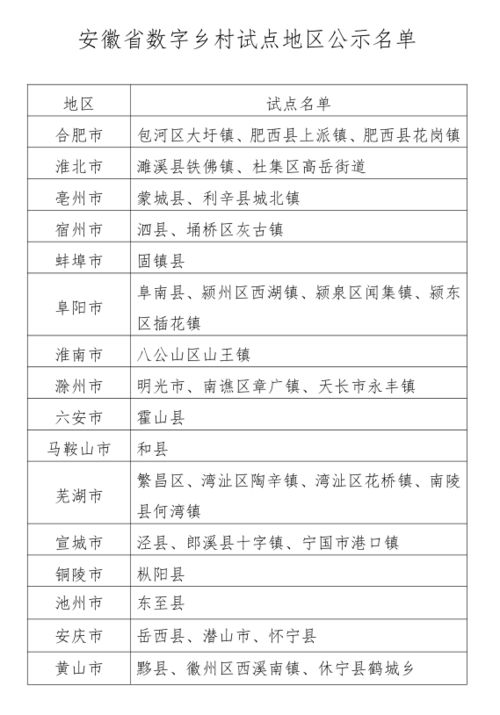

为了最大化农村影像记录的积极影响,政府、企业和社会组织需要协同努力,政策层面,应加大对农村数字基础设施的投入,确保宽带网络覆盖到每一个村落,并提供数字 literacy 培训项目,帮助所有年龄段的村民掌握基本技能,企业如腾讯、阿里巴巴等可以通过技术支持,开发更 user-friendly 的影像工具,并加强隐私保护措施,社会组织则能发挥桥梁作用,组织 workshops 和活动,鼓励村民以负责任的方式记录和分享他们的故事,教育公众关于 ethical media consumption 的重要性,避免对农村影像的肤浅消费,而是促进深度理解和尊重。

展望未来,农村影像记录有望成为乡村振兴战略的重要组成部分,随着5G、人工智能和虚拟现实技术的发展,村民们可以创造更 immersive 的内容,如360度视频或AR体验,让全球观众“走进”农村,这不仅将 boost tourism and local economies,还能促进城乡对话,打破长期存在的偏见,影像记录不应仅仅是技术的展示,而应是人文关怀的体现——通过每一个镜头,我们看到的不仅是风景,更是人的生活、梦想与 resilience。

农村影像记录是数字化时代的一把双刃剑,既带来了机遇,也伴随着风险,通过 collaborative efforts,我们可以确保这一工具服务于农村社区的可持续发展,让每一张照片、每一段视频都成为连接过去与未来、农村与城市的纽带,在记录中,我们不仅保存记忆,更塑造着更加包容和繁荣的明天。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...