,学区房划分深刻揭示了教育公平与房产市场之间的复杂困境,优质教育资源的稀缺性被附加于房产之上,导致“名校”周边的房价畸高,形成以财富门槛决定教育机会的现实,加剧了社会分层与教育不公,这一政策虽在操作层面便于管理,却无形中造就了新的“教育特权”,令普通家庭望而兴叹,房产市场亦被此政策深度捆绑,房价波动与入学政策变动紧密相连,蕴含巨大风险,破解此困局,核心在于推动教育资源均衡分配,打破学区与房产的刚性挂钩,探索多校划片、教师轮岗等改革,从而逐步剥离房产的教育溢价属性,回归其居住本质,迈向更广泛的教育公平。

学区房划分一直是牵动无数家庭神经的重要议题,它不仅关系到孩子的教育机会,更与房产价值、社会公平以及政策调控紧密相连,学区房划分的本质是教育资源分配的空间化体现,但其背后折射出的却是教育公平、社会分层与市场机制的复杂博弈。

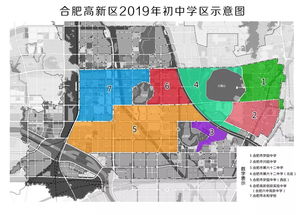

学区房划分的核心逻辑在于“就近入学”政策,教育部门根据地理区域将学校与居住区绑定,以确保教育资源的合理分配和管理效率,在优质教育资源稀缺的背景下,这一政策逐渐异化为一场激烈的社会竞争,重点学校周边的房产因入学资格而身价倍增,形成所谓的“学区房”,这些房产的价格往往远高于同地段非学区房,甚至出现“老破小”房价堪比豪华公寓的现象,其根本原因在于,学区房已成为家长获取优质教育资源的“入场券”。

这种划分模式加剧了社会分层,经济条件优越的家庭可以通过购买高价学区房确保子女进入名校,而低收入家庭则被迫接受教育资源相对薄弱的学校,长此以往,教育差距逐渐固化,社会流动性降低,学区房不仅是一种经济现象,更成为一种社会筛选机制,无形中复制和强化了不平等,许多家长为此背负沉重经济压力,甚至不惜牺牲生活质量,只为让孩子“不输在起跑线上”。

学区房市场也呈现出明显的投机属性,房产中介和投资者利用信息不对称推高房价,导致市场泡沫风险积聚,一些地区出现虚假宣传、炒作学区概念等乱象,进一步扰乱了市场秩序,尽管政府部门多次出台政策遏制学区房过热,如多校划片、教师轮岗等,但效果往往有限,其根源在于优质教育资源的总量不足与分布不均,而学区划分只是这一深层矛盾的表面体现。

从政策角度看,学区房划分的优化需多管齐下,应扩大优质教育供给,通过新建学校、集团化办学、师资流动等方式促进资源均衡,北京、上海等地推行的“多校划片”政策尝试打破单一学区对应单一学校的模式,降低房产与学位的直接关联,值得推广,需加强信息公开与监督,避免暗箱操作和权力寻租,教育部门应定期公布划片范围、招生标准等,确保过程透明,应推动房产市场与教育脱钩,探索以实际居住而非产权作为入学依据,减少投机空间。

长远来看,教育公平的实现不能仅依赖学区划分调整,更需从根本上改变资源分配机制,加大教育投入、提升薄弱学校质量、推动素质教育改革,才是缓解焦虑的根本之策,只有当每一所学校都能提供优质教育,学区房的概念才会自然淡化。

学区房划分是中国教育与社会发展中的一个缩影,它揭示了资源分配、市场行为与政策调控之间的复杂互动,解决这一问题需要政府、学校与家庭的共同努力,在追求效率的同时更注重公平,才能真正实现“教育机会均等”的理想。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...