,“健康赋能”正推动健康管理从传统的个体责任向一种强调社会联结的新范式转变,它不再仅仅关注个人行为改变,而是致力于通过构建支持性环境与社区网络,赋予人们掌控自身健康的资源和能力,这一范式将健康视为一种社会共同资产,强调社区互助、知识共享和集体行动的力量,通过连接个体与社群,它打破了健康领域的孤立状态,从而更系统、更可持续地提升整体社会福祉,实现了从“独善其身”到“共健共荣”的升华。

在快节奏的现代生活中,“健康”已不再仅仅意味着没有疾病,而是演变为一种动态的身心平衡状态,近年来,“健康赋能”(Health Empowerment)这一理念逐渐进入公众视野,它强调通过知识、资源和环境的提供,使个体有能力主动管理并改善自身健康,这一概念超越了传统的医疗模式,将健康重新定义为一种可被激发和培养的能力。

健康赋能的核心在于将健康的主动权交还给个人,世界卫生组织早在1986年的《渥太华健康促进宪章》中就指出,赋能是健康促进的核心策略之一,这意味着,健康不应完全依赖医疗机构,而应通过教育、社区支持和政策环境,使每个人成为自身健康的“第一责任人”,慢性病患者通过学习疾病管理知识,能够更好地控制病情;普通人群通过获取营养和运动知识,可以预防疾病的发生,这种从被动治疗到主动管理的转变,正是健康赋能的精髓所在。

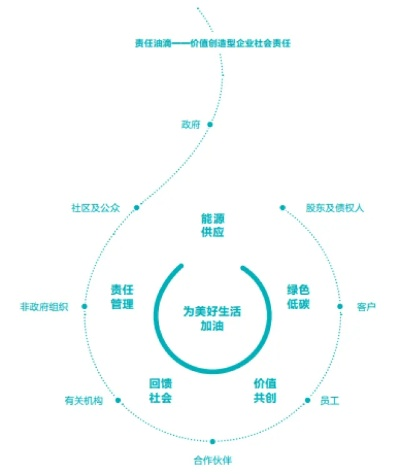

要实现真正的健康赋能,需从多个维度构建支持体系,个人层面,健康素养的提升是关键,这包括理解健康信息的能力、获取服务的技能以及做出明智健康决策的自信,研究表明,健康素养较高的个体,其健康结局明显优于那些缺乏健康知识的群体,社会层面,社区和企业扮演着重要角色,企业可以通过提供健康的工作环境、灵活的工时和健康促进项目,赋能员工健康;社区则能通过建立支持网络、组织健康活动,创造有利于健康的社会环境。

科技的发展为健康赋能提供了前所未有的工具,移动健康应用、可穿戴设备和大数据分析,使个人能够实时监测健康指标,获得个性化建议,这些技术降低了健康管理的门槛,使更多人能够参与自身健康管理,我们也需警惕“健康数字鸿沟”的出现——那些无法接触或使用技术的群体可能被排除在赋能过程之外,技术的普及与包容性设计同样重要。

政策环境在健康赋能中起着决定性作用,政府的角色应从单纯的医疗服务提供者,转变为健康促进的推动者和资源协调者,这包括制定有利于健康的公共政策(如烟草控制、食品安全标准)、投资于健康教育和预防服务,以及确保医疗资源的公平分配,新加坡的“健康促进委员会”和芬兰的“北卡累利阿项目”都是成功案例,通过多部门协作和政策干预,显著改善了人口健康水平。

健康赋能也面临挑战,过度强调个人责任可能导致“责备受害者”的心态,忽视社会环境对健康的影响,健康信息的爆炸式增长可能造成 confusion 而非赋能,健康赋能必须与健康公平相结合,确保所有群体,无论其社会经济地位,都能获得赋能的机会。

健康赋能不仅是个人健康的提升,更是社会资本的积累,一个充满健康个体的社会,将更具生产力和创造力,正如经济学家维克多·福克斯所言:“健康是最重要的人力资本投资。”当我们投资于健康赋能时,我们不仅在改善个人生活质量,也在为社会的可持续发展奠定基础。

从被动的患者到主动的健康管理者,健康赋能重新定义了我们对健康的理解,它要求个人、社区、企业和政府共同参与,构建一个支持每个人发挥健康潜能的社会,在这个过程中,我们不仅是在预防疾病,更是在培养一种充满活力的生活态度——健康不再是一种状态,而是一种持续的能力,一种可以被不断强化和传承的宝贵资源。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论