上海疫情中新增的8例死亡病例,再次敲响了公共卫生安全的警钟,这些逝去的生命多为高龄且伴有严重基础疾病的患者,凸显出奥密克戎毒株对脆弱人群的巨大威胁,数据背后,是对医疗资源精准分配、重症救治能力,以及分级诊疗体系实效的严峻考验,这也警示我们,在坚持“动态清零”的同时,必须加快老年人疫苗接种,强化基层医疗防护网,最大限度减少重症和死亡风险,每一个数字都是一次深刻的提醒:疫情防控必须始终以保护生命为根本出发点,科学精准、高效响应,才能筑牢守护全民健康的坚固防线。

上海市卫健委通报新增8例本土新冠肺炎死亡病例,这一消息迅速引发社会广泛关注,自疫情暴发以来,上海作为中国的重要经济中心和人口密集城市,一直处于疫情防控的前沿,此次死亡病例的新增,不仅为当地的防疫工作敲响了警钟,也让人们再次反思疫情对生命健康和社会治理的深远影响,本文将从疫情背景、死亡病例分析、社会反应以及未来启示等方面,探讨这一事件的多重含义。

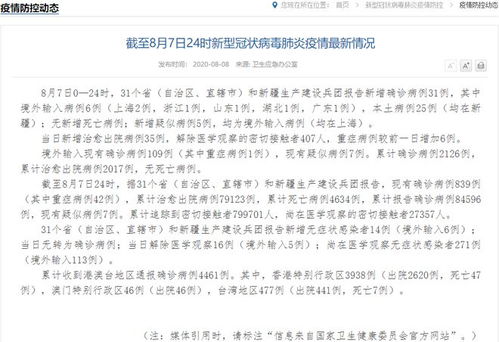

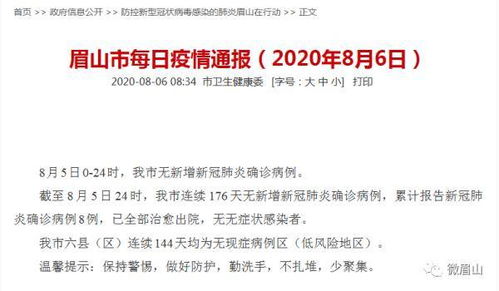

疫情背景与数据解读

上海在本轮疫情中经历了严峻的挑战,奥密克戎变异株的高传染性使得感染人数一度激增,尽管疫苗接种率较高,但老年人和有基础疾病的人群仍面临较高风险,新增的8例死亡病例均来自这类高风险群体,年龄在70岁以上,且伴有高血压、糖尿病、心血管疾病等慢性病,这一数据凸显了疫情中弱势群体的脆弱性,同时也反映了医疗资源在应对重症患者时的压力。

从全球范围看,死亡病例往往是疫情严重程度的指标之一,上海的这8例死亡并非孤立事件,而是全球疫情持续影响下的一个缩影,根据世界卫生组织的数据,新冠肺炎已导致全球超过600万人死亡,其中老年人占比超过80%,上海的这些病例再次提醒我们,疫情远未结束,防疫工作仍需保持高度警惕。

死亡病例背后的深层问题

这8例死亡病例的背后,折射出多个值得关注的问题,医疗资源的分配与应对能力面临考验,在上海这样的大城市,医疗系统本已承担着巨大压力,疫情激增时,重症监护资源可能出现短缺,尽管政府已采取方舱医院、分级诊疗等措施,但老年重症患者的救治仍需更多专业化医疗支持。

公共卫生意识与个体行为的重要性不容忽视,部分死亡病例的家属透露,患者或因未能及时就医、或因对症状判断失误而延误治疗,这提示我们,在疫情中,公众的健康素养和应急反应能力同样关键,政府和社会应加强健康教育,提高民众对重症信号的识别能力,尤其是针对老年群体。

死亡病例也暴露了社会支持体系的不足,许多老年人独居或缺乏家庭照顾,在疫情中更容易陷入孤立无援的境地,社区服务和志愿者组织在疫情期间发挥了重要作用,但仍需进一步强化对弱势群体的关怀机制。

社会反应与舆论反思

新增死亡病例的消息公布后,社交媒体上出现了广泛讨论,有人表达对逝者的哀悼和对家属的同情,也有人对防疫政策提出质疑,认为过度防控可能带来次生灾害,这种多元反应体现了公众对疫情复杂性的认知:人们希望最大限度地保护生命;也对经济和社会生活受疫情影响感到焦虑。

政府部门迅速回应了公众关切,强调将继续优化防控措施,加强重症救治资源投入,这种透明和及时的沟通有助于缓解社会恐慌,但也提醒我们,防疫政策需更加精准化和人性化,在封锁管理中,应优先保障老年人和病患的医疗需求,避免“一刀切”带来的负面影响。

未来启示与行动建议

上海新增死亡病例的事件,为我们提供了宝贵的教训和启示,疫情防控必须坚持“生命至上”的原则,尤其要加强对高风险群体的保护,这包括提高老年人的疫苗接种率,完善重症医疗体系,以及建立更高效的应急响应机制。

社会应推动跨部门协作,整合医疗、社区和志愿者资源,形成全覆盖的支持网络,通过数字化手段(如健康监测APP)实时跟踪老年人群体的健康状况,及时提供援助。

公众需保持理性与团结,疫情是一场持久战,只有共同努力才能减少悲剧的发生,每一位公民都应履行社会责任,遵守防疫规定,同时关心身边的弱势群体。

上海新增8例死亡病例是一个沉痛的数字,它背后是生命的逝去和家庭的悲伤,这一事件也应成为我们反思和进步的契机,通过加强医疗资源建设、提升公共卫生意识、完善社会支持体系,我们能够更好地应对未来的挑战,疫情终将过去,但对生命的尊重与守护,应永远成为社会发展的核心。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...