美国政府突然宣布撤军,导致阿富汗政府迅速垮台,总统加尼仓促逃亡,这一变局揭露了权力游戏中的残酷现实:美国为摆脱战争泥潭,不惜抛弃经营多年的盟友,留下安全真空与信任废墟,塔利班迅速接管政权,而加尼政府则成为大国博弈的牺牲品,背后是否存在秘密交易或背叛?各方揣测纷纭,但真相仍被笼罩在政治迷雾中,阿富汗人民的命运再次被推向不确定的深渊,大国干预的代价终由弱者承担。

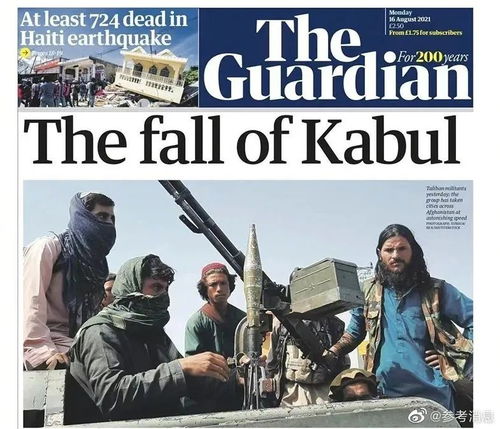

2021年8月,阿富汗局势急转直下,塔利班以惊人速度攻占首都喀布尔,时任总统阿什拉夫·加尼仓促逃离该国,这一事件迅速引发全球关注,而加尼在逃亡后公开声称自己“被美国抛弃”,更将这场政治灾难推向舆论漩涡的中心,加尼的指控并非空穴来风,而是深刻反映了美国在阿富汗长达20年干预中的战略矛盾、利益计算及其对盟友的模糊承诺,本文将从历史背景、美国政策转向、加尼的困境以及国际反应等多角度,剖析这一“抛弃疑云”背后的真相。

美国与加尼关系的背景:从盟友到“负担”

美国与加尼的关系可追溯至2001年阿富汗战争初期,加尼作为受过西方教育的经济学家,曾担任阿富汗财政部长和总统顾问,被视为亲美改革派代表,2014年当选总统后,他积极推动与美国的安全合作,支持美军驻留以对抗塔利班,这种关系始终建立在不对称依赖上:加尼政权需要美国提供军事、经济和政治支持,而美国则将阿富汗视为反恐战略的前沿阵地。

但随着时间的推移,美国对阿富汗政策的成本效益比日益恶化,据美国国会研究处数据,美国在阿富汗投入超过2万亿美元,却未能消灭塔利班或建立稳定政权,加尼政府的腐败低效也备受诟病,进一步削弱了美国的耐心,2020年,特朗普政府与塔利班签署多哈协议,承诺撤军,实则已为“抛弃”埋下伏笔,拜登政府上台后,坚持撤军决定,凸显美国战略重心转向大国竞争,阿富汗的重要性急剧下降。

撤军决策与加尼的“被抛弃”时刻

2021年4月,拜登宣布美军将于9月11日前完全撤离,此举被广泛批评为“仓促且无计划”,加尼政府多次警告撤军可能导致安全真空,但美国未提供实质性替代方案,当塔利班攻势加剧时,美国情报机构一度预测喀布尔能坚守数月,但事实是塔利班几乎未遇抵抗,8月15日,喀布尔陷落前夜,加尼称与美国官员紧急沟通,请求支持,但美方仅建议“政治过渡”而非军事干预,加尼在逃亡后声明中直言:“我被留下独自面对危机,美国的选择等于背叛。”

分析指出,美国的撤军逻辑基于国内政治压力与战略调整,拜登强调“结束无尽战争”以迎合选民,但此举牺牲了盟友利益,加尼的逃亡并非主动选择,而是美国拒绝提供安全保证的结果——美军撤离时优先转移本国人员,而未协助加尼及其核心团队撤离,这种“实用主义”做法,被许多专家视为对盟友的背弃。

权力游戏与地缘政治计算

加尼的“被抛弃”也折射出大国博弈的冷酷现实,美国在撤军过程中,与塔利班进行了秘密谈判,旨在确保美军安全撤离,而非维护加尼政权,据报道,美国甚至默许塔利班接管政权,以换取反恐承诺,这种“交易”暴露了美国外交的功利性:当加尼不再符合利益时,其价值便被稀释。

地缘政治上,美国撤军旨在集中资源应对中国和俄罗斯,阿富汗成为可牺牲的棋子,加尼的遭遇并非孤例——历史上,美国在越南、伊拉克等地也有类似“抛弃盟友”的记录,但阿富汗的特殊性在于,塔利班的迅速胜利让美国信誉受损,加剧了全球盟友对美国承诺的怀疑,欧盟和北约成员国纷纷批评美国决策的单边性,称其破坏了跨 Atlantic 联盟的信任基础。

国际反应与历史教训

加尼事件引发广泛国际反响,联合国秘书长古特雷斯呼吁反思“干预后遗症”,而俄罗斯、中国等国家指责美国不负责任,阿富汗民众则陷入人道主义危机,进一步凸显“抛弃”的代价,加尼本人流亡阿联酋,其政治生涯近乎终结,成为大国游戏的悲剧符号。

这一事件提供了深刻教训:依赖外部大国的政权往往脆弱,加尼的改革未能根植于本土治理,最终被外部利益左右;美国的外交政策日益受内政驱动,盟友需警惕其“战略漂移”;国际社会需重新评估干预主义模式,避免重复阿富汗的灾难。

加尼的“被抛弃”疑云,本质上是美国战略利益与道德承诺断裂的缩影,在权力与现实的较量中,小国盟友常成为牺牲品,阿富汗变局不仅标志着一个时代的终结,更警示世界:国际政治中,没有永恒的盟友,只有永恒的利益,加尼的逃亡,将成为美国外交史上又一个争议注脚,促使人们深思干预、责任与背叛的边界。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...