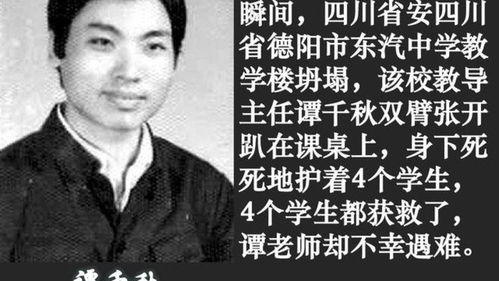

在生死抉择的瞬间,他以血肉之躯筑起讲台,用生命诠释了师德的最高境界,2008年汶川地震中,东汽中学教师谭千秋在教室坍塌之际,毅然张开双臂俯身护住四名学生,当救援人员扒开废墟,发现他后脑被砸深凹,身躯僵硬如弓,却依然牢牢撑住讲台,身下守护的学生全部生还,而他定格成永恒的守护姿态,这位平凡教师用最后一课完成了最伟大的教育——以生命兑现“保护学生”的誓言,铸就了一座震撼人心的师德丰碑,让世人看见人性最璀璨的光辉。

2008年5月12日14时28分,四川汉旺镇东汽中学的教学楼里,谭千秋老师正在给高二(1)班学生讲授政治课,黑板上还留着未写完的板书,教室里回荡着老师沉稳的讲课声,谁也不会想到,这将是谭千秋生命中的最后一课,也是一堂用生命完成的终极教学。

电影《最后一课》以震撼人心的镜头语言,重现了那个地动山摇的时刻,当教室开始剧烈摇晃,天花板的碎块纷纷坠落,谭千秋的第一反应不是冲向门口,而是高声呼喊:“地震了!大家快跑!”在生死抉择的瞬间,他看见了教室里还有四个惊慌失措未能及时逃出的学生,没有犹豫,他张开双臂,像一只展翅的雄鹰,将学生护在了身下的课桌之间。

“轰——”一声巨响,五层教学楼轰然坍塌,谭千秋的身体承受了千钧重压,他的脊梁被压变了形,但他的双臂却如钢铁般坚定地支撑着那张课桌,为四个年轻的生命撑起了一片生存的天空,当救援人员发现他时,他仍然保持着那个姿势,仿佛一尊永恒的雕塑。

电影通过细腻的叙事和艺术化的表现手法,将这一感人至深的真实事件呈现在观众面前,导演没有刻意煽情,而是通过冷静克制的镜头,让谭千秋老师在生死关头的选择自然流露,课桌上未合上的课本,黑板上未写完的板书,教室里飘散的粉笔灰,这些细节都在诉说着一位普通教师的不普通抉择。

谭千秋的最后一课,没有讲授课本知识,却用生命诠释了“师德”二字的全部含义,这堂课没有下课铃声,却永远回荡在中国教育的时空中,他用血肉之躯完成的这堂“生命教育课”,超越了任何书本上的道德说教,成为了一座永恒的师德丰碑。

电影中有一个令人泪目的细节:当救援人员试图扳开谭老师僵硬的手臂时,发现他手中还紧紧握着一支粉笔,这支粉笔仿佛是他教育生涯的象征——从第一堂课到最后一课,他始终紧握着传授知识的工具,即使在生命最后一刻也未曾放下。

谭千秋的选择不是一时冲动,而是长期职业操守和人格修养的自然体现,据同事和学生回忆,他平时就是一个负责任、关爱学生的好老师,经常利用课余时间辅导学生,关心他们的生活,电影通过闪回手法,展现了谭千秋日常教学中的点滴细节,让观众理解了他的选择绝非偶然。

《最后一课》不仅仅是一部灾难片,更是一部关于生命价值和教育意义的哲学思考,它向我们提出了一个深刻的问题:什么是教育的本质?谭千秋用行动作出了回答——教育的最高境界不是知识的传授,而是生命的点燃和人格的塑造,教师不仅是知识的传播者,更是学生生命的守护者和引导者。

这部电影之所以感人至深,是因为它展现了中国教师群体的精神高度,在中国传统文化中,教师被赋予“传道、授业、解惑”的神圣职责,谭千秋用生命将这种职责提升到了前所未有的高度,他的事迹不是孤例,而是中国千千万万默默奉献的教师的缩影和象征。

十五年过去了,谭千秋的最后一课依然在教育和激励着世人,那堂没有下课铃声的课,成为了中国教育史上最动人的篇章,每当教师站在讲台上,每当学生坐在课堂中,谭千秋的精神就在教育这片沃土上延续和传承。

谭千秋的生命最后一课已经结束,但他用生命诠释的师德精神永不落幕,在那片废墟上绽放的人性光辉,将永远照亮中国教育的道路,提醒每一位教育工作者:讲台不仅是传授知识的地方,更是守护生命的圣坛,这或许就是《最后一课》留给我们最珍贵的思考。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...