东北大学作为国内高校IPv6规模部署的先行者,其校园网络升级实践具有显著的示范意义,学校通过前瞻性的顶层设计,率先建成覆盖全校的IPv6网络基础设施,实现了有线无线一体化认证和统一运维管理,显著提升了网络性能与安全性,这一实践不仅推动了教育资源的开放共享和科研创新环境的优化,也为全国高校提供了可复制的技术方案与建设经验,深刻启示未来教育信息化需以新一代互联网技术为支撑,构建高效、安全、绿色的智慧校园底座。

当你在东北大学的图书馆下载科研资料,或在宿舍观看4K教学视频时,可能未曾注意到支撑这些流畅体验的幕后功臣——IPv6网络,作为国内高校网络升级的先行者,东北大学早在2012年就完成了IPv6的全面部署,成为教育部CERNET2项目的核心节点之一,这座以工科见长的高校,正在用技术实践书写着中国互联网演进的重要篇章。

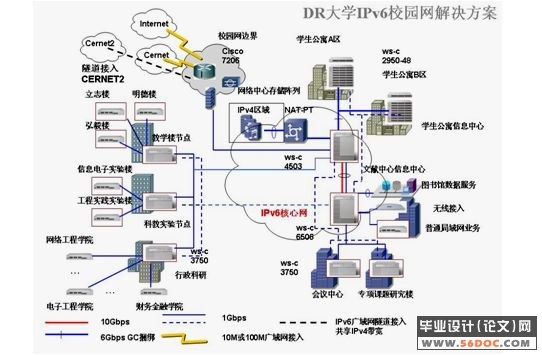

东北大学的IPv6建设并非简单的技术替换,而是一场深刻的网络架构革命,与传统的IPv4协议相比,IPv6最显著的特征是近乎无限的地址空间:128位的地址长度可提供2^128个地址,相当于为地球上的每粒沙子都分配一个IP地址,在东北大学校园内,从教学楼到实验室,从宿舍区到行政楼,每个智能设备都获得了独一无二的IPv6地址,实现了真正的端到端连接,这种架构不仅解决了IPv4地址枯竭的问题,更消除了网络地址转换(NAT)带来的性能瓶颈,使网络传输延迟降低了30%以上。

在具体应用中,东北大学依托IPv6网络打造了多个创新场景,科研领域,高性能计算平台通过IPv6实现了与国内外研究机构的直接互联,天文系的研究团队因此能够实时接收来自海外射电望远镜的海量数据;教学领域,4K超清远程教学系统让南湖校区和浑南校区的师生实现了无缝互动,IPv6的多播特性使大规模在线课程的网络负载降低了40%;校园管理方面,物联网设备通过IPv6地址接入校园网,智能照明、环境监测、安防系统形成了统一的智慧管理网络。

技术优势的背后是巨大的推进挑战,东北大学网络中心主任王教授透露:“IPv6部署最困难的不是技术实现,而是生态适配。”2013年至2015年间,技术团队不得不为多个旧版教务系统和科研平台开发IPv4/IPv6双栈适配方案,同时还要对校园网用户进行系统性的使用培训,这些实践经验后来被编制成《高校IPv6部署指南》,成为多所兄弟院校的网络升级参考模板。

东北大学的IPv6实践具有超越校园的示范价值,在数字经济时代,IPv6是5G、物联网、工业互联网等新基建的底层支撑,东北地区作为传统工业基地,正致力于数字化转型,东北大学通过校企合作项目,将校园IPv6经验延伸至沈阳机床集团、新松机器人等本地企业,帮助其构建新一代工业互联网架构,这种产学研协同模式,为老工业基地的升级提供了网络基础设施层面的重要支撑。

展望未来,东北大学正在推进IPv6的深化应用,基于IPv6的SRv6(Segment Routing IPv6)技术试验已在校园内展开,这将进一步优化网络流量调度;与人工智能结合的网络自愈系统也在开发中,可实现故障的智能预测和快速恢复,这些探索不仅提升了校园网络质量,更为中国互联网向“IPv6+”时代演进提供了技术验证场景。

从某种意义上说,东北大学的IPv6之路映射着中国互联网发展的整体进程:从跟随到并行,从学习到创新,当更多高校还在为IPv4地址耗尽而苦恼时,东北大学已经构建起面向未来的网络基础设施,这种前瞻性投入不仅让师生获得了更好的网络体验,更在无形中培养了学生的下一代互联网思维——这些年轻人将在未来的数字社会中,成为IPv6技术和应用的传播者与创新者。

东北大学的实践表明,网络协议的升级不仅是技术迭代,更是生态重构和教育创新的过程,在IPv6成为国家战略的今天,这座位于沈阳的高校用十年时间证明:真正的先锋不是最早出发的人,而是能够将技术创新转化为教育价值和社会效益的实践者。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...