塑胶操场作为教育现代化的标志,正迅速覆盖城乡校园,它象征着进步与投入,却也折射出深层迷思:硬件升级是否等同于教育质量提升?在光鲜的柔软表层之下,隐藏着资源分配不公、盲目追求形式乃至潜在环保与健康隐患的代价,许多学校倾力于地面焕新,却可能忽视课程创新与师资培养等核心需求,这种以物质现代化优先的取向,促使我们反思教育的本质究竟何在——是表面的设施竞赛,还是回归育人初心与公平关怀。

晨曦微露,某小学的塑胶操场上已响起孩子们的奔跑声,红色的跑道在阳光下泛着微光,跳跃的身影在柔软的地面上划出青春的弧线,这座三年前耗资百万建成的现代化操场,是学校的骄傲,也是周边社区居民羡慕的对象,很少有人知道,在这片看似完美的运动场地下,隐藏着一个被忽视的教育现代化悖论。

塑胶操场作为教育设施现代化的标志,从上世纪九十年代开始在我国校园迅速普及,据统计,2022年全国中小学塑胶操场覆盖率已超过75%,在一线城市更是达到90%以上,这一数据背后,是国家对学校体育设施建设数百亿元的投入,教育主管部门的考量十分明确:塑胶材料能够提供更好的缓冲保护,减少学生运动伤害;统一的标准化建设便于管理和维护;现代化的外观彰显教育发展的成就,从这些角度看,塑胶操场的推广确实具有充分合理性。

当我们深入审视这片被标准化生产的运动空间,却发现其中存在着不容忽视的生态代价,塑胶操场主要原料聚氨酯的生产过程需要消耗大量石油资源,每平方米塑胶跑道相当于消耗8升原油,塑胶材料的使用寿命通常为8-10年,到期后产生的废弃物极难降解,成为新的环境负担,2016年多地爆发的“毒跑道”事件,更是暴露了某些劣质材料可能释放有害物质的风险,这些隐藏在光鲜表面下的生态代价,往往在建设决策中被有意无意地忽略。

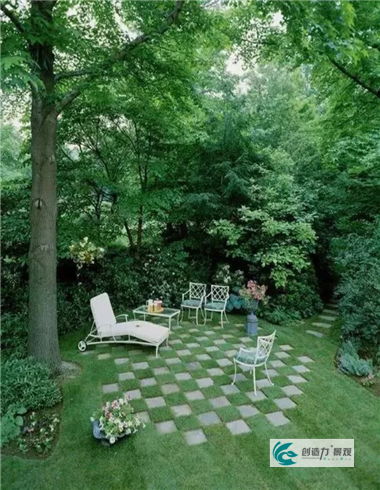

更值得深思的是塑胶操场对儿童与自然关系的重塑,传统土质操场虽然“土气”,却保留了儿童接触自然的最基本可能——他们能感受到泥土的温度,观察到昆虫的活动,甚至在雨天体验泥泞的触感,而塑胶操场创造了一个完全人工的环境,在这种高度标准化的空间里,自然被简化为了纯粹的装饰性存在,儿童与土地的联系被切断,他们在一个被精心设计的“安全”环境中运动,却失去了体验真实自然的机会,教育生态学研究表明,这种与自然的疏离对儿童感知能力和创造力的发展可能产生深远影响。

在塑胶操场的推广过程中,我们还看到了教育现代化的单一化倾向,不同地区、不同条件的学校都在追求同样的设施标准,忽视了地域特点和实际需求,西北干旱地区的学校与南方多雨地区的学校使用同样材质的操场;拥有充足空间的郊区学校与寸土寸金的城市学校采用同样的设计规范,这种“一刀切”的现代化进程,实际上削弱了学校体育设施的多样性和适应性。

面对这些问题,我们需要重新思考教育现代化的内涵,真正的现代化不应是简单的硬件替代,而应该是基于教育本质和生态可持续的全面发展,在一些先行学校,我们已经看到了更有创意的解决方案:有的学校采用环保型材料建造操场,降低生态负担;有的学校设计多功能运动空间,兼顾自然元素与安全保障;还有的学校保留部分自然场地,与塑胶区域形成互补,这些尝试都指向一个更加多元、包容的教育设施发展理念。

塑胶操场作为一个象征,映照出我们在教育现代化进程中的得与失,它带来了更好的运动保护,却可能削弱了儿童与自然的连接;它提供了标准化的设施,却可能导致校园空间的同质化,在未来教育发展的道路上,我们需要的不是简单地拒绝或接受某种设施,而是培养一种辩证的思维方式,在追求现代化的同时保持对教育本质和生态价值的持续思考。

教育的真谛不在于拥有最先进的设施,而在于是否能够为下一代创造真正有利于全面成长的环境,当我们站在那片红色的塑胶操场上,或许应该问自己:在这柔软的表面之下,我们是否也为孩子们保留了与土地、与自然、与真实世界相连的通道?

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...