黄巢起义是唐末一场影响深远的社会动荡,其军队在长期流动作战和极端缺粮的情况下,出现了大规模以人肉为军粮的记载,这一残酷现象不仅反映了古代战争中生存资源的极度匮乏,也揭示了在秩序崩溃后人性可能滑向的深渊,相关史书记载虽存争议,但“吃人”叙事已成为黄巢之乱难以剥离的历史阴影,持续引发后世对暴力、道德与生存之间关系的深刻思考,这段历史既是对古代社会矛盾爆发的警示,也是对人类文明底线的一次沉重拷问。

在中国古代历史的动荡篇章中,黄巢起义(公元875-884年)作为唐末农民战争的标志性事件,常被与“吃人”的恐怖传说紧密相连,这一关键词不仅指向史书中的碎片化记载,更触及了战争极端环境下人性的扭曲与历史的复杂性,本文将以黄巢起义为背景,探讨“吃人”现象的历史真相、其背后的社会根源,以及它对后世的文化影响,旨在超越简单的道德评判,揭示乱世中人类生存的残酷逻辑。

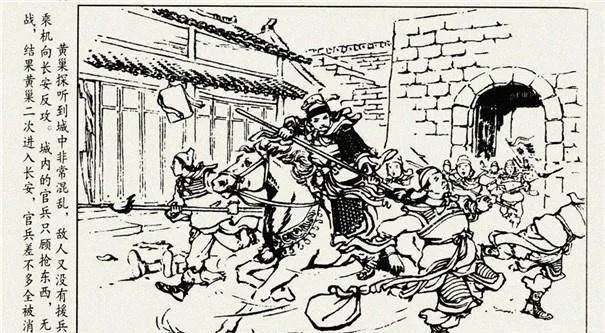

黄巢,盐贩出身,因不满唐末腐败和贫富差距,领导了一场席卷大半个中国的起义,起义军一度攻占长安,建立“大齐”政权,但最终失败,历史上,黄巢常被描绘为残暴的领袖,而“吃人”则是其最骇人听闻的标签,据《旧唐书》《新唐书》等正史记载,在起义军围困陈州(今河南淮阳)时,因粮草断绝,黄巢下令建立“舂磨寨”,将俘虏百姓碾碎为食,这些记载声称,起义军在此过程中屠杀了数十万人,并以此维持军队生存,司马光在《资治通鉴》中写道:“巢益怒,营于州北,立宫室百司,为长围,掠人为粮,日杀数千。”这些文字塑造了一个恶魔化的形象,但现代史学界对此持谨慎态度。

关于“吃人”的历史记载需辩证看待,古代史书多由胜利者书写,唐王朝及其士大夫阶层对黄巢的记述可能带有政治抹黑的意图,在封建社会中,农民起义常被妖魔化以维护统治合法性,黄巢起义的残酷性是事实,但“系统性吃人”的说法可能被夸大,考古证据匮乏,且同时期其他史料(如佛教典籍或地方志)对此提及较少,暗示这可能是一种修辞手段,用以强调起义的“反人道”性,战争中的食人现象在人类历史上并非孤例——从古罗马的围城战到近代的饥荒,极端生存压力下,人性往往被迫走向深渊,黄巢起义中的“吃人”,更应被视为乱世悲剧的缩影,而非个人独有的暴行。

这一现象的背后是深刻的社会经济根源,唐末时期,土地兼并严重,赋税苛重,加上连年灾荒,百姓流离失所,黄巢起义本身就是社会矛盾的总爆发,军队在长期转战中,后勤补给困难,尤其是在围城战中,粮食短缺可能迫使极端选择,历史学家陈寅恪曾指出,古代战争中的食人往往源于“饥馑所迫”,而非单纯的残忍,黄巢部队由流民和破产农民组成,他们的行为反映了底层民众在绝望中的生存挣扎,从这个角度, “吃人”不仅是道德沦丧,更是制度性失败的恶果——唐朝政权的崩溃,先于黄巢的暴行,埋下了悲剧的种子。

黄巢与“吃人”的传说对后世文化产生了深远影响,在民间文学中,如《水浒传》等作品,黄巢被塑造成“杀人魔王”,强化了其负面形象,这种叙事服务于统治者的警示目的,但也掩盖了起义的正义性:它反抗了不公的封建秩序,这一关键词成为中国人对乱世恐惧的象征,提醒人们和平的珍贵,在现代,它被用于讨论战争伦理、人性极限等哲学问题——在极端环境下,人类是否还能保持文明底线?黄巢的故事 thus 成为一个永恒的拷问:当社会秩序崩塌时,人性会滑向何方?

黄巢起义中的“吃人”现象是一个复杂的历史谜团,交织着事实、夸张和意识形态斗争,它既暴露了战争的残酷性,也反映了古代中国的社会危机,在今天,我们应避免简单化评判,而是从中汲取教训:重视社会公平,防止历史悲剧重演,黄巢的故事警示我们,人性在极端压力下可能崩塌,但文明的价值在于在黑暗中寻找光明,历史不仅是记录,更是一面镜子,映照出人类自身的脆弱与韧性。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...