2016年高考成绩查询通道陆续开启,广大考生迎来了检验“十年寒窗”成果的关键时刻,各地通过网上平台、电话、短信等多种方式提供分数查询服务,考生与家长心情紧张而期待,高考作为重要的人生节点,成绩揭晓意味着新的起点,无论结果如何,奋斗过的青春都已值得铭记,祝愿各位考生得偿所愿,前程似锦。

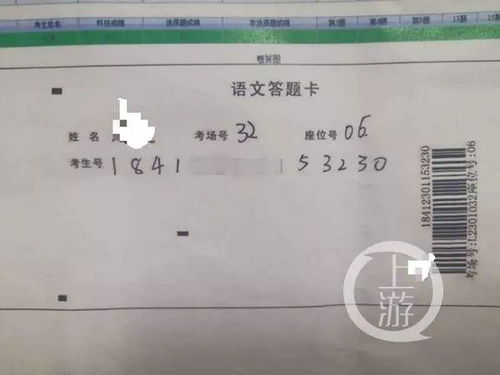

2016年6月,随着全国高考的落幕,数百万考生和家庭的目光聚焦于一个关键节点——高考成绩查询,这不仅是一次分数的公布,更是无数梦想的起点、十年苦读的检验,以及未来道路的抉择时刻,回望2016年,高考成绩查询的方式、社会反响以及背后的故事,依然值得我们深思。

成绩查询方式的演变:从传统到数字化

2016年,中国的高考成绩查询已经进入了高度数字化的时代,各省市教育考试院通过官方网站、手机短信、电话查询以及第三方平台(如微信、APP)等多种渠道,为考生提供便捷的服务,北京市考生可通过登录北京教育考试院网站,输入准考证号和身份证号后查询;广东省则推出了短信查询服务,考生发送特定指令即可获取成绩,这种多元化的查询方式,不仅提高了效率,减少了焦虑等待时间,也体现了教育信息化建设的成果。

数字化查询也带来了新的挑战,网络拥堵成为常见问题——成绩公布首日,往往有数百万考生同时访问系统,导致服务器崩溃或延迟,2016年,一些省份如河南、四川就曾出现查询平台短暂瘫痪的情况,这反映出基础设施仍需完善,信息安全问题也不容忽视:成绩查询涉及个人敏感数据,如何防止信息泄露和诈骗,成为教育部门和社会关注的焦点。

社会反响:焦虑、喜悦与反思

成绩查询的那一刻,往往是考生和家庭情绪爆发的顶点,对于许多学生来说,高考成绩直接关系到大学录取和未来职业发展,因此查询过程充满紧张与期待,2016年,社交媒体上充斥着“查分时刻”的视频和故事:有的考生喜极而泣,拥抱家人;有的则沉默失落,重新规划未来,这种集体情绪的背后,是中国教育体系下“一考定终身”观念的深远影响。

2016年的高考成绩也引发了社会对教育公平的讨论,城乡差距依然存在:农村地区考生在查询渠道和信息获取上可能不如城市考生便捷;高考改革(如部分省份试行“新高考”方案)开始影响成绩的构成和查询方式,例如综合素质评价的引入,这些变化提醒我们,成绩不仅是数字,更是教育资源配置和社会公平的折射。

背后的故事:成绩查询之后的人生抉择

查询成绩只是开始,更重要的是如何应对结果,2016年,有考生因成绩优异而进入心仪大学,如当年以高分考入清华、北大的“状元”们;也有考生选择复读或转向职业教育,如一些南方省份的考生通过成绩查询发现差距后,果断报名高职院校,这些抉择体现了当代年轻人更加多元的价值观——高考不再是唯一出路,但依然是重要跳板。

成绩查询也催生了相关的产业链和服务,2016年多家教育机构推出“志愿填报咨询”服务,帮助考生根据成绩优化选择;互联网平台如“学霸君”等则提供数据分析工具,预测录取概率,这些服务在便利的同时,也引发了商业化的争议:是否会让富裕家庭获得更多优势,从而加剧教育不公?

查询成绩,更是查询未来

2016年高考成绩查询不仅是一次技术操作,更是一次社会仪式,它凝聚了个人的努力、家庭的期望以及社会的进步,十年过去,随着科技的发展,查询方式或许更加智能(如AI推送成绩),但核心从未改变:高考是中国教育体系中的重要里程碑,成绩查询则是其可视化呈现。

回望2016,我们看到了焦虑与喜悦,也看到了改革与挑战,高考成绩查询或许会融入更多元素,如大数据分析和个性化反馈,但它的本质——为学子开启新篇章——将永远不变,对于每一位考生来说,点击“查询”按钮的那一刻,不仅是数字的揭晓,更是人生新旅程的开始。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...