【思辨之巅:满分作文背后的教育深意】 ,近年来,高考满分作文频频因深度思辨与人文关怀引发热议,这些佳作不仅是语言功底的展现,更是教育理念转型的缩影——它们打破模板化叙事,以哲学追问、历史洞察与现实关切交织成文,体现出新一代学子对个体命运与时代精神的辩证思考。 ,满分作文的背后,折射出教育评价体系的悄然变革:从注重辞藻堆砌到推崇思维品质,从强调标准答案到鼓励独立见解,这既是对“核心素养”教育目标的回应,也启示教学需跳出功利框架,重视经典阅读、批判性思维与价值塑造的融合,如何避免思辨沦为新的应试套路,仍需教育者深度反思——真正的思辨教育,应是唤醒灵魂的自由对话,而非制造另一种“满分范式”。

北京高考语文再现满分作文,如同一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪,这不仅是考生个人的荣耀时刻,更折射出当代语文教育从“标准答案”向“多元表达”的深刻转向,当我们在分数与才华、规范与创新之间寻找平衡点时,这场关于教育本质的思考已然超越了考场范畴,直指中国教育改革的核心命题。

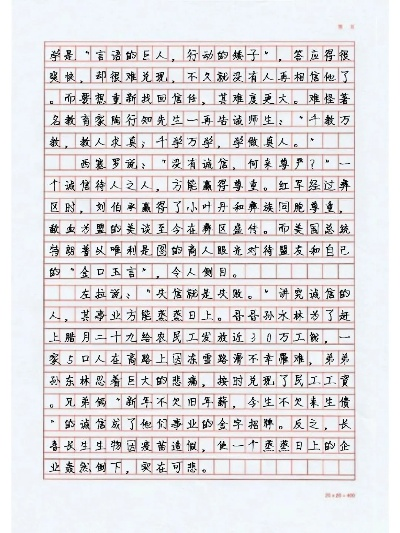

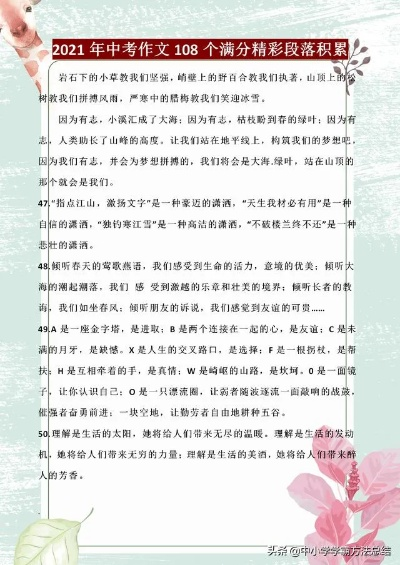

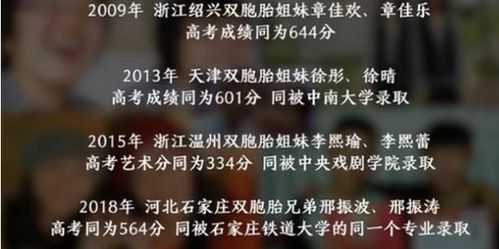

满分作文的涌现,首先打破了“好作文必须四平八稳”的陈旧认知,历年来的高考满分作文,无论是探讨“老腔”何以令人震撼,还是思考“新时代新青年”,都展现出考生独特的观察视角和深沉的思维品质,这些文章之所以能够征服阅卷老师,绝非依靠华丽辞藻的堆砌或套路模板的复制,而是凭借其真挚的情感体验、独立的价值判断和清晰有力的表达,这明确传递出一个信号:我们的语文教育正在从注重形式规范转向鼓励思想创新,从追求统一答案转向尊重个性表达。

纵观近年高考作文命题轨迹,从“共和国,我为你拍照”到“论生逢其时”,从“文明的韧性”到“在线与在场”,无不体现出对考生思辨能力的更高要求,题目设计越来越开放,给予考生更大的发挥空间;评分标准也越来越注重思想的深度与广度,而非仅仅看重文章结构的工整与否,这种变化背后,是教育理念从知识传授向能力培养的深刻转型,是对创新人才培养模式的积极回应。

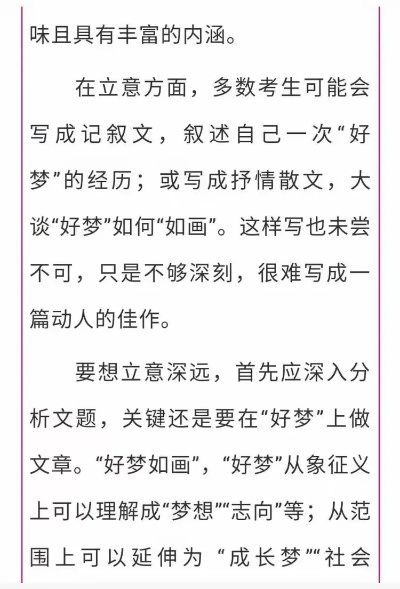

满分作文的示范效应需要理性看待,若将满分作文视为新的“模板”,盲目模仿其形式而忽视思维训练,便与教育改革初衷背道而驰,真正的写作能力源于广泛的阅读、独立的思考和持续的练习,而非简单套用某种“成功模式”,教育工作者和家长应当警惕新的“满分作文崇拜”,避免从一个极端走向另一个极端——过去是束缚太多,如今是期待过高;过去是规训过度,如今可能是放任有余。

在北京高考语文已出现满分作文的今天,我们更需要思考的是:如何营造让思想自由生长的教育生态?这需要教育者在规范与自由之间找到平衡点——既给予学生表达的空间,又提供必要的指导;既鼓励创新思维,又夯实语言基础;既尊重个性差异,又坚守价值引领,健康的写作教育应当是让每个学生都能找到自己的声音,而不是追求所有人都达到同一个“满分”标准。

满分作文的真正价值,不在于树立一个新的模仿对象,而在于展示思想自由的多种可能,它告诉我们:优秀的写作是思考的深度与表达的精准的完美结合,是个人视角与社会关怀的有机统一,当我们不再为“满分”而写作,而是为表达而写作时,教育的真正意义才会显现——培养能够独立思考、真诚表达的完整的人,这比任何分数都更加珍贵。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...