,择业通知书作为特定历史时期的产物,是时代浪潮下个人命运与制度安排的交汇点,它既是一纸派遣凭证,承载着国家对毕业生的计划分配与责任,也象征着一段人生抉择的开始,面对这份通知,个体在有限的选择中权衡理想与现实,其背后折射出的是社会转型期的阵痛与希望,而制度所蕴含的保障与关怀,则为初出茅庐的学子提供了踏入社会的缓冲与起点,体现了特殊时期一份独特的制度温情,记录了一代人在时代洪流中寻找自身坐标的复杂心境。

那张轻飘飘的纸张,承载着千钧重量,择业通知书——这看似简单的五个字,是中国高校毕业生踏出校门、迈向社会的重要凭证,是计划经济向市场经济转型过程中留下的制度烙印,更是无数个体在时代浪潮中做出人生抉择的见证者,它不仅是一纸行政文书,更是一面折射中国社会发展变迁的多棱镜,映照出政策设计与个体命运交织的复杂图景。

择业通知书的制度渊源可追溯至上世纪九十年代,随着国家分配工作的传统模式逐渐退出历史舞台,高校毕业生就业制度迎来了根本性变革,择业通知书应运而生,成为连接“统包统分”旧体制与“双向选择”新机制的制度桥梁,这份文件既保留了派遣证的计划经济色彩,又赋予了毕业生自主择业的灵活空间,体现了改革进程中的渐进式智慧,在制度设计者眼中,它是平稳过渡的缓冲器;在高校毕业生心中,它是迈向社会的通行证。

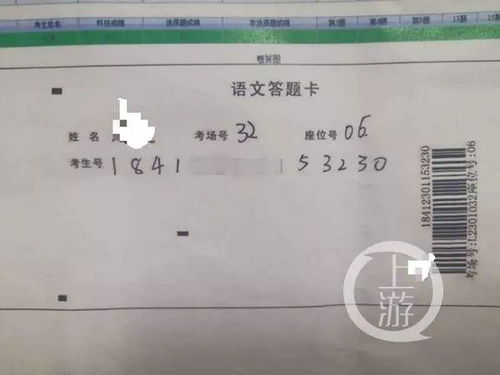

细细审视择业通知书的文本结构与内容设计,可见其中蕴含的制度逻辑与价值导向,通常包含毕业生基本信息、就业去向、报到期限等核心要素,这份文件既是对学生完成学业的行政确认,也是对其就业权利的官方认可,值得注意的是,与传统的工作派遣证不同,择业通知书通常设有选择期,允许毕业生在限定时间内考虑多个就业机会,最终确定去向,这种“选择权”的赋予,标志着中国人才资源配置方式的历史性转变——从国家主导到尊重个体意愿,从计划指令到市场调节。

对于即将步入社会的年轻人而言,择业通知书具有超越行政程序的心理意义,它象征着人生独立阶段的开启,代表着对十几年寒窗苦读的最终认证,许多毕业生回忆起接过通知书的那一刻,依然能够清晰描述当时的忐忑与期待,这种情感体验背后,是个人命运与制度安排的交汇,是个体选择与社会结构的对话,在选择职业方向时,年轻人不得不综合考虑个人兴趣、专业特长、家庭期待、社会需求和经济回报等多重因素,而择业通知书正是这些考量的物质化呈现。

从更宏观的视角看,择业通知书的演变轨迹反映了中国劳动力市场发展的进程,随着市场化程度的不断深入,择业通知书的“强制性”逐渐减弱,“服务性”持续增强,许多地区已经实现了择业通知书的电子化办理,简化了报到流程,减少了行政壁垒,这些变化不仅提升了就业服务的效率,更体现了人才观念从“管理”到“服务”的深刻转变,彰显了制度设计中对个体选择权的日益尊重。

择业通知书制度也面临着新时代的挑战,在平台经济、共享经济蓬勃发展的背景下,灵活就业、自主创业等新型就业形态不断涌现,传统的就业报到模式难以完全覆盖多元化的职业选择,不同地区间政策执行的差异,有时也会为跨省就业的毕业生带来不便,这些问题提醒我们,任何制度都需要与时俱进地调整完善,才能在变化的世界中保持生命力。

展望未来,择业通知书制度的改革方向应当更加注重服务功能的拓展与个性化需求的满足,通过数字化手段简化流程,通过政策创新适应新就业形态,通过区域协作消除行政壁垒,使这一制度更好地服务于人才的自由流动和优化配置,最终目的是构建一个更加开放、包容、高效的人才生态环境,让每一个年轻人都能够在自己选择的道路上尽情施展才华。

择业通知书虽是一纸文书,却承载着制度的温度与社会的期待,它记录了个人选择与社会发展之间的微妙互动,见证了中国从人才计划分配向市场配置转型的历史进程,在这个充满机遇与挑战的时代,每一份择业通知书背后,都是一个独特的人生故事,一次认真的职业抉择,一份对未来的美好憧憬,而这些个体故事的集合,正勾勒出中国社会持续向前的发展轨迹与进步图景。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...