何兹全先生是中国历史学界的重要奠基者,他一生致力于魏晋封建说,以扎实的史料功底和敏锐的理论思维,在中国社会史、经济史、军事史等多个领域取得开创性成果,在长达八十余年的学术生涯中,他始终秉持独立思考、实事求是的治学精神,既不盲从权威,也不随波逐流,更可贵的是,他的史学研究中贯穿着深切的人文关怀,关注民族命运与文化传承,体现出传统士人的责任与担当,何兹全的学术道路,不仅是一部个人的求索史,更映照出一代学人在时代变迁中的坚守与温情。

在中国现代史学史上,何兹全(1911—2011)的名字熠熠生辉,他不仅是中国古代社会经济史研究的奠基人之一,更是一位以严谨治学、独立思考而闻名的学者,何兹全的学术生涯跨越了近一个世纪,其研究成果深刻影响了中国史学的发展方向,尤其是他对魏晋南北朝社会经济史的开拓性研究,为后学提供了宝贵的理论框架和方法论启示,本文将从何兹全的学术贡献、治学精神及其人文情怀三个方面,探讨这位史学巨擘的非凡人生。

学术贡献:开拓中国古代社会经济史的新视野

何兹全的学术成就主要集中在魏晋南北朝史研究领域,他早年师从著名史学家陈寅恪,深受其“实证与通识并重”的治学方法影响,何兹全认为,历史研究不应局限于政治事件的叙述,而应深入探讨社会经济结构的变化及其对历史进程的驱动作用,在这一理念指导下,他于20世纪40年代开始系统研究魏晋南北朝时期的土地制度、赋税制度、人口流动等问题,提出了许多开创性的观点。

在《魏晋南北朝社会经济史》一书中,何兹全详细分析了这一时期大土地所有制的发展与衰落,指出豪强地主经济的兴起不仅改变了社会结构,还间接促进了南北朝时期的文化交融,他强调,经济基础决定上层建筑,这一观点在当时以政治史为主导的史学界显得尤为前瞻,何兹全的研究不仅填补了中国古代社会经济史的空白,还为后来的学者提供了新的研究范式,推动了中国史学从传统叙事向实证分析的转型。

治学精神:独立思考与严谨求实

何兹全的学术道路并非一帆风顺,在20世纪中叶的中国,政治运动频繁,学术研究常受意识形态的干扰,何兹全始终坚守学术独立的原则,拒绝让外部因素左右自己的研究,他曾说:“历史学家应以事实为依据,以理性为指南,而非随波逐流。”这种独立思考的精神,使他在动荡年代中仍能保持学术的纯洁性与深刻性。

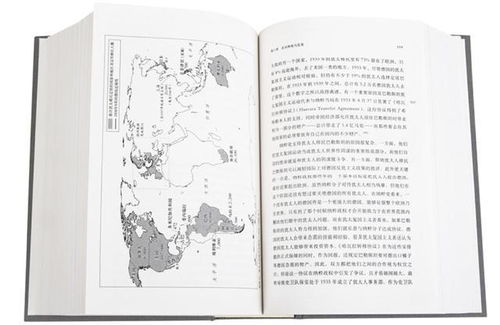

何兹全的严谨求实体现在他对史料的极致追求上,他常常花费数年时间梳理古籍、考证细节,以确保每一个结论都有坚实的史料支撑,在研究南北朝赋税制度时,他不仅分析了正史记载,还广泛涉猎墓志铭、敦煌文书等第一手资料,从而得出了更为全面和准确的结论,这种对细节的执着,使他的著作经得起时间的考验,成为后世学者引用的经典。

人文情怀:关注现实与启迪后学

何兹全不仅是一位埋首书斋的学者,更是一位心怀天下的人文主义者,他始终认为,历史研究应服务于现实,为社会进步提供借鉴,在晚年,他多次撰文探讨历史与当代的关联,例如通过分析古代土地制度的变迁,为现代农村改革提供思路,他还关注教育问题,致力于培养年轻一代的史学家,鼓励他们以开放的心态吸收西方史学理论,同时扎根中国本土问题。

何兹全的人文情怀也体现在他对文化传承的重视上,他晚年积极参与古籍整理工作,推动《二十四史》等经典文献的现代译注,让更多普通人能够接触和理解中国古代历史,他曾说:“历史是民族的记忆,失去历史,就等于失去自我。”这句话深刻反映了他对历史社会功能的思考。

何兹全的一生,是中国现代史学发展的一个缩影,他以卓越的学术成就、独立的治学精神和深厚的人文情怀,为后世留下了丰富的遗产,在今天这个信息爆炸的时代,何兹全的坚守与思考依然具有重要的启示意义:历史研究不仅是对过去的追溯,更是对未来的启迪,正如他所说:“读史使人明智,治史使人深刻。”何兹全的学术与人生,正是这句话的最佳诠释。

通过回顾何兹全的贡献,我们不仅看到了一位史学家的光辉足迹,更看到了中国学术传统中那种“为往圣继绝学”的精神力量,这种力量,将继续激励着后来者在历史的长河中探寻真理与智慧。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...