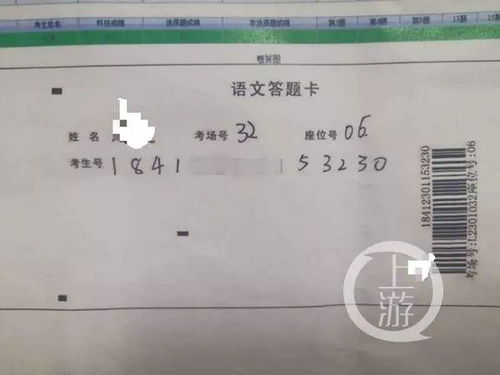

2012年高考成绩公布的那一刻,无数青春与奋斗被浓缩为一串数字,考生们怀着忐忑与期待输入准考证号,屏幕亮起的瞬间,十二年寒窗苦读的结果赫然显现——或欣喜,或失落,或淡然,这组数字不仅决定着志愿填报的方向,更成为一代人青春记忆中难以磨灭的坐标,它见证了拼搏的日夜,承载着家庭的期盼,也标志着少年们即将踏上新的人生阶段,在那个盛夏的午后,万千悲欢在查询页面刷新的刹那,定格成一代人的集体回忆。

2012年6月,数百万中国家庭的目光聚焦于一件大事——高考成绩的公布,对于那一年参加高考的学子来说,查询成绩的那一刻,不仅是十年寒窗的总结,更是人生新篇章的起点,回望2012年,高考成绩查询的方式、背后的技术支撑以及社会的广泛关注,共同构成了一幅充满时代印记的教育画卷。

查询方式的多元化:从电话到网络

2012年,中国互联网正处于快速普及期,智能手机开始走进寻常百姓家,但功能机仍占据相当比例,高考成绩查询呈现出传统与现代方式并存的局面。

电话查询仍是许多家庭的首选,各省市教育考试院公布了固定的声讯电话号码,考生和家长通过拨打热线,根据语音提示输入准考证号等信息,即可获取成绩,这种方式虽然步骤繁琐且可能因线路繁忙而多次尝试,但对于网络不发达地区的家庭来说,却是最可靠的选择。

网上查询成为主流,考生可通过各省教育考试院官网或指定平台,输入准考证号和身份证号后六位(或其它验证信息)查询成绩,2012年,许多省份的查询系统已支持高峰期的流量应对,但偶尔仍会出现页面卡顿或崩溃的情况,这反映了当时服务器承载能力的局限性。

短信查询作为补充方式也存在,部分省市支持通过发送特定格式的短信到指定号码,即可收到成绩回复,这种方式虽然便捷,但通常需要支付服务费,且信息反馈可能存在延迟。

值得一提的是,2012年社交媒体尚未像今天这样渗透到生活的方方面面,但一些地方教育部门已开始尝试通过微博等平台发布查询通知和注意事项,体现了公共服务模式的初步转型。

技术背后的挑战:高峰流量与数据安全

2012年高考成绩查询的背后,是技术团队应对高并发访问的挑战,成绩公布通常集中在6月下旬的某一天,短时间内数百万考生同时访问查询系统,对服务器造成巨大压力,许多省份采用了负载均衡和缓存技术来缓解压力,但偶尔仍会出现系统繁忙的提示,这反映了当时中国互联网基础设施仍在发展中,云计算等现代技术尚未大规模应用。

数据安全也是重要议题,成绩查询涉及大量个人信息,如何防止数据泄露和恶意攻击是教育部门关注的重点,2012年,多数系统采用了基础加密和验证机制,但安全意识与今天相比仍有差距,部分查询系统仅要求输入准考证号和简单验证码,存在一定的信息泄露风险。

社会的脉搏:焦虑、期待与争议

高考成绩查询不仅是技术事件,更是社会情绪的集中体现,对于考生和家长来说,那一刻充满焦虑与期待,成绩公布前,许多家庭彻夜难眠;查询时,有人喜极而泣,有人黯然神伤,2012年,媒体广泛报道了“状元”和高分考生的故事,引发了社会对教育公平和成功标准的讨论。

高考成绩查询也伴随争议,部分声讯电话和短信服务被指收费过高,被批评为“利用焦虑牟利”;一些地区查询系统出现故障,导致考生延迟获知成绩,引发了公众对教育部门服务能力的质疑,这些争议促使后续年份中查询服务不断优化,更加注重公益性和用户体验。

时代的回响:从2012到今天的变迁

回顾2012年,高考成绩查询的方式和技术虽显“原始”,却承载了一代人的集体记忆,查询方式已更加多元化:智能手机APP、微信小程序、人脸识别验证等成为主流,查询过程更便捷、安全,但不变的是高考在中国社会中的分量,以及那一刻对个人命运的深刻影响。

2012年的高考生,如今已步入社会,成为各行各业的中坚力量,他们或许还记得那个夏天,颤抖着输入准考证号的那一刻——无论结果如何,那都是青春中不可或缺的一课。

高考成绩查询2012,不仅是一个技术或教育事件,更是一个文化符号,它记录了互联网发展与社会变迁的交汇,折射出中国家庭对教育的重视与期待,十年过去,查询方式日益智能化,但高考背后的奋斗、梦想与成长,始终未变。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...