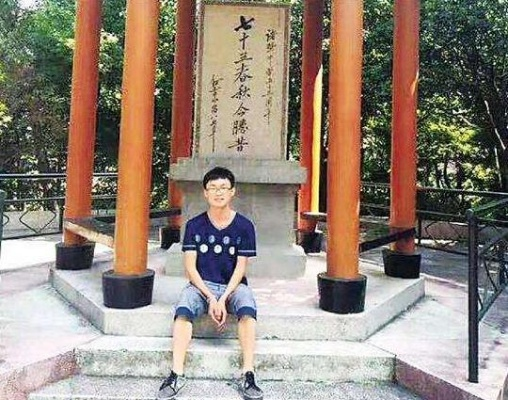

在浙江高考中脱颖而出的状元王雷捷,用奋斗书写了一段来自织里镇的逆袭传奇,他出身普通家庭,却凭借超乎常人的自律与勤奋,在求学路上稳步前行,面对课业压力,他善于总结方法、高效学习,始终保持着对知识的强烈渴望与严谨态度,更重要的是,王雷捷身上展现了寒门学子坚韧不拔的意志,他相信努力终有回报,最终以优异的成绩摘得桂冠,成为无数追梦学子心中的榜样,他的故事不仅是个人的成功,更传递出“知识改变命运”的坚定信念。

2017年盛夏,一则消息如惊雷般传遍浙江教育界:诸暨中学的王雷捷以总分723分(语文132分、数学147分、英语144分、物理100分、化学100分、生物100分)的成绩摘得浙江省高考状元桂冠,这位出身纺织家庭、自称"平常人"的少年,用他的故事重新定义了"寒门出贵子"的现实意义。

织布机旁长大的读书郎

王雷捷的家乡诸暨市大唐镇,是著名的"袜业之都",在这个机器轰鸣、人人忙于生计的小镇上,王家经营着纺织小作坊,童年记忆里,织布机的咔嚓声是永恒的背景音,而母亲在劳作间隙读书的身影,则成了他最早的文化启蒙。"母亲总说,布料有瑕疵可以拆线重织,但人生没有重来的机会。"这句话深深烙印在王雷捷心中。

与其他状元不同的是,王雷捷从未参加过任何学科竞赛培训班,他的"秘密武器"是家中阁楼那个装满书籍的木箱——从《史记》到《全球通史》,从《百年孤独》到《时间简史》,这些被母亲精心收集的书籍,为他打开了远比课本更广阔的知识宇宙,每晚雷打不动的两小时阅读时间,让他培养了超乎同龄人的思辨能力,这也最终体现在他132分的语文成绩上,其中作文更是接近满分。

高效学习的"反套路"哲学

当被问及学习秘诀时,王雷捷给出了令人意外的答案:"最重要的不是刷题数量,而是建立知识之间的联系。"他的数学错题本被同学们称为"艺术品"——每道错题旁不仅记录正确解法,更标注出题思路、相关知识链甚至可能的变式题型,这种深度学习方式,使他在面对2017年数学卷的创新题型时能从容应对。

英语老师记得一个细节:高三全年,王雷捷坚持用英语写日记,不仅记录学习心得,还会刻意运用新学的句型和词汇。"他把语言真正当作工具使用,而不是考试科目。"这种学以致用的理念,让他在英语考试中阅读部分获得满分。

状元光环下的清醒认知

成为状元后,王雷捷拒绝了所有商业代言邀请,选择进入清华大学交叉信息研究院攻读计算机科学,在新生座谈会上,他坦言:"状元只是考试制度的产物,真正的挑战是如何在零和博弈之外找到人生价值。"这番话被媒体广泛报道,引发对教育本质的深度讨论。

值得注意的是,王雷捷的成功恰逢浙江新高考改革元年,选考物理、化学、生物的他,用全科满分的成绩证明了传统理科依然具有强大生命力,教育专家分析,他的成功不是死记硬背的结果,而是新高考背景下"跨界思维"的胜利——广泛的阅读滋养了文科素养,严谨的理科训练塑造了逻辑思维,这种文理兼修的特质正是未来人才的核心竞争力。

织里少年的时代启示

五年后再回望,王雷捷的故事超越了单纯的考试神话,他代表了中国县域教育的另一种可能:没有天价培训班,没有海淀妈妈式的焦虑养育,有的只是朴素的坚持与恰到好处的引导,他的语文老师透露,王雷捷高三时仍在参与校文学社活动,曾撰写《织布机与二进制》一文,探讨传统纺织业与现代计算机科学的隐秘关联。

这个从织布机旁走出的状元,用他的经历诠释了教育的真谛:最好的教育资源不是昂贵的辅导班,而是点燃求知欲的家庭氛围;最高的学习效率不是题海战术,而是建立知识网络的系统思维;最终极的教育成功,不是分数排名,而是保持对世界永恒的好奇与探索。

在"小镇做题家"讨论甚嚣尘上的今天,王雷捷的故事如同一股清流,提醒我们:教育公平的真正意义,不在于让每个孩子都成为状元,而在于让每个王雷捷都能找到属于自己的织布机与星空。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...