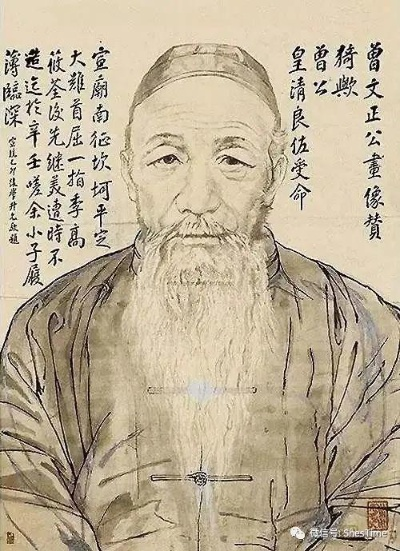

【白帝托孤】刘备病危之际,于白帝城将幼主刘禅与国事尽托诸葛亮,言“若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取”,此语既是君臣间至深信任的极致体现,亦透出英雄末路的悲怆与无奈,诸葛亮泣血立誓,终其一生恪守臣节,鞠躬尽瘁,将这段托孤演绎成中国历史上忠义与责任的千古典范,白帝城一夜,不仅是权力交接,更是理想与命运的重托,其间交织的信任、孤独与宿命感,至今令人扼腕长叹。

公元223年,三峡瞿塘峡口的白帝城笼罩在压抑的寂静中,蜀汉皇帝刘备病卧榻上,深知自己大限将至,他召来丞相诸葛亮,以颤抖的声音留下那段载入千古的遗言:"若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。"这一幕,就是中国历史上著名的"白帝托孤",它不仅是一个帝王临终前的政治安排,更是一场关于权力、道德与信任的终极考验,折射出三国时代特有的悲壮与复杂。

历史背景:夷陵之败与蜀汉危局

白帝托孤的发生,直接源于夷陵之战的惨败,刘备为报关羽之仇,亲率大军伐吴,却在猇亭被陆逊火攻击败,此战不仅使蜀汉精锐损失殆尽,更动摇了政权的根基,退守白帝城时,刘备身心俱疲,而太子刘禅年仅十七岁,缺乏政治经验,外有曹魏、东吴虎视眈眈,内有南方叛乱隐患,蜀汉政权到了存亡绝续的关头。

刘备的托孤之举,既有无奈,也有深意,他深知诸葛亮的才能与威望,也明白幼主难以独自掌控局面。"君可自取"这句话,看似给予诸葛亮取代刘禅的权力,实则是一场精妙的政治设计:既用极致信任绑定诸葛亮,又用道德压力制约其行为——若真行废立之事,必遭天下人指责。

君臣关系的终极考验

白帝托孤之所以动人,在于它超越了寻常的君臣关系,刘备与诸葛亮相识于微时,三顾茅庐的知遇之恩,隆中对的战略契合,共同创业的艰辛,铸就了罕见的政治信任,当刘备说"君才十倍曹丕,必能安国,终定大事"时,既是对诸葛亮能力的认可,也是对共同理想的最后嘱托。

诸葛亮的反应同样堪称典范,他涕泣叩首:"臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!"这并非简单表态,而是用余生践行的誓言,此后十二年,诸葛亮六出祁山,鞠躬尽瘁,直至五丈原病逝,真正做到了"竭股肱之力,继之以死",这种承诺与践行的统一,成为中国政治文化中"忠义"精神的最高典范。

政治智慧与道德困境

白帝托孤安排的精妙之处,还体现在权力制衡的设计上,刘备同时任命李严为尚书令,与诸葛亮共同辅政,形成相互制约,既给予诸葛亮最大信任,又避免权力过度集中,这种安排体现了刘备成熟的政治智慧,也反映了古代政权交接中的制衡思想。

然而这一事件也引发后世持续争议:刘备是否真心愿意让出江山?"君可自取"是试探还是真诚?从政治现实看,即便诸葛亮真有异心,蜀汉政权内部仍有大量刘备旧部,废立之事难如登天,或许这正是刘备的高明之处——用不可能实现的承诺,换取最大的政治忠诚。

文化意象与后世影响

白帝托孤早已超越历史事件本身,成为重要的文化符号,杜甫"三顾频烦天下计,两朝开济老臣心"的诗句,白居易"托孤既尽殷勤礼,报国还倾忠义心"的咏叹,都将这一场景升华为君臣相得的理想范式,在戏曲《白帝城》、电视剧《三国演义》中,托孤场景总是被渲染得悲壮而感人。

更重要的是,白帝托孤定义了中华文化中对"托付"的理解:它不仅是权力的转移,更是信任的传承和责任的交接,这种基于道德承诺的政治关系,与西方契约精神形成有趣对照,展现出中国政治文化的独特气质。

超越时代的精神启示

今日重读白帝托孤,依然能感受到那份跨越生死的信任与担当,在一个充满变数的时代,刘备与诸葛亮用生命演绎的承诺精神,提醒我们:真正的领导力不仅源于权力,更来自以心换心的信任;真正的成功不仅是事业的成就,更是人格的完成。

白帝城下的托孤誓言,最终化作《出师表》中的"鞠躬尽瘁,死而后已",化作五丈原的秋风星落,化作穿越千年的精神遗产,当我们在现实世界中面临各种"托付"时——无论是事业传承、团队交接还是责任承担——白帝托孤的故事依然闪耀着不朽的光芒:最大的智慧是信任,最重的承诺是生命,最高的境界是超越功利的人格坚守。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...