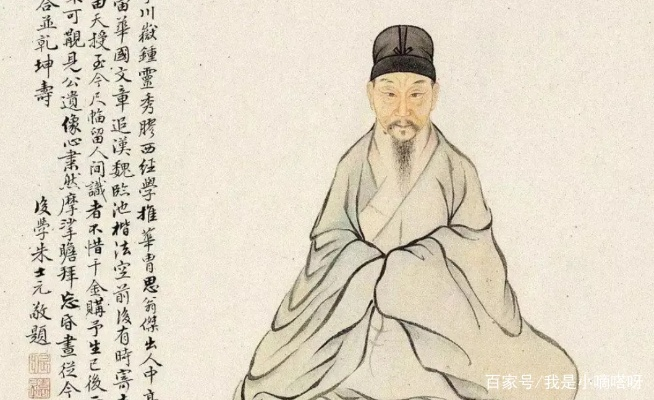

范仲淹以其“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸怀与功业,成为宋代以来士大夫精神的至高典范,他不仅是政绩卓著的政治家,更是道德实践的完人,其“文正”谥号代表着儒家理想人格的极致——既建立济世安民之功业,又坚守清廉正直之品性,他以天下为己任的担当、进退皆忧的襟怀,为后世士人树立了不朽标杆,成为传统士大夫荣光与道德完璧的象征,深远影响着中国知识分子的精神世界与价值追求。

在中国古代浩如烟海的谥号体系中,“文正”二字犹如一颗璀璨的星辰,高悬于历代士大夫的精神苍穹,自宋以来,“谥号文正”成为文臣死后哀荣的巅峰,不仅象征着帝王对臣子功业品德的最高肯定,更承载着儒家文化对士人“内圣外王”的理想化期待,这一谥号的演变史,实则是一部微缩的中国政治文化史。

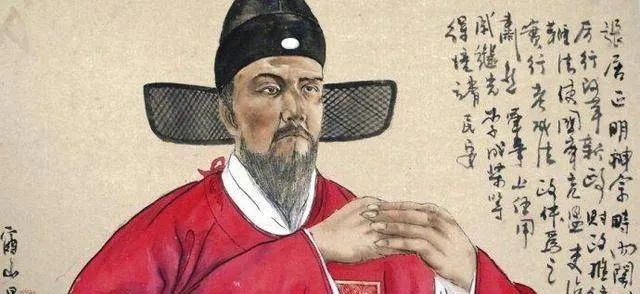

“文正”之谥始于北宋,司马光曾言:“文正是谥之极美,无以复加者”,并指出“文”为道德博闻,“正”为靖共其位,二者相合即是对士人“立德、立功、立言”三位一体的完美诠释,宋代得此殊荣者仅九人,包括范仲淹、司马光等标杆人物,范仲淹以“先天下之忧而忧”践行士人风骨,司马光以《资治通鉴》奠定史学丰碑,他们以生命铸就了“文正”的精神内核——既要有经世致用的才学,更需有匡正天下的操守。

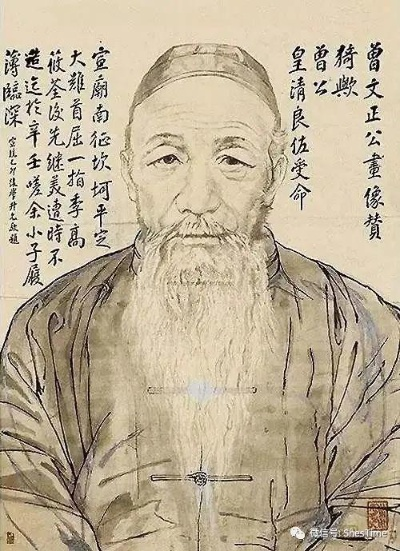

明清时期,“文正”谥号的价值被进一步拔高,明代李东阳临终前听闻将获“文正”谥号,竟挣扎病体向皇宫方向叩首,泣曰:“此谥唯范希文(范仲淹)当之,吾辈何敢望焉。”清代谥法更明确规定:“文武大臣谥号,皆由内阁拟奏,唯文正一谥须由特旨。”得此谥者如汤斌、刘统勋、曾国藩等,无不是集学问、事功、人品于一身的典范,曾国藩在晚清危局中既建湘军平定叛乱,又倡洋务开启近代化进程,其“修身齐家治国平天下”的实践,成为“文正”精神在近代的具象化表达。

值得注意的是,“文正”谥号背后存在着微妙的政治哲学,帝王通过授予谥号构建道德标杆,既是对逝者的肯定,更是对生者的引导,而士大夫群体将“文正”视为终极追求,实则是儒家“名教”观念的深刻体现——对身后名的重视超越生命本身,这种价值取向既塑造了“士不可以不弘毅”的精神传统,也暗含了为道德虚名所困的潜在风险,元代名臣耶律楚材虽功勋卓著却仅得“文正”追谥,其遭遇折射出谥号评定中的政治博弈。

纵观历史,获“文正”者不过三十余人,每个名字背后都是一座道德丰碑,这一谥号之所以能穿越千年仍保持神圣性,关键在于其承载的儒家核心价值:既要“文”以载道——具备经天纬地的学识与文采;更要“正”以立身——坚守匡时济世的操守与担当,这种要求实际上构建了中国传统士大夫的完美人格范式,即便在今天,当我们重读范仲淹的忧乐观、曾国藩的家书训诫,依然能感受到“文正”精神超越时代的道德力量。

“文正”二字重逾千钧,它不仅是古代官僚体系的荣典巅峰,更是中国士人精神的结晶,在谥号制度早已湮没于历史尘烟的今天,“文正”所代表的道德追求与文化理想,依然值得现代人深思:在功业成就之外,何为真正的不朽?或许答案就藏在这两个汉字构筑的精神高地上——以文养正气,以正弘文道,方能成就穿越时空的生命价值。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...