三毛的离世,是她一生追寻自由与承受放逐之痛的最终定格,她以文字和脚步对抗世俗束缚,渴望在远方的沙漠与异乡中找到灵魂的栖居,却在热烈的追寻中始终与孤独相伴,她的生与死,折射出一个永恒的悖论:越是勇敢地走向世界,越深地陷入无人可解的荒凉,三毛用决绝的方式为生命画下句号,仿佛是她对命运最后的、也是最激烈的反抗,她的故事,成为一代人关于自由与孤独、出走与回归的生命寓言。

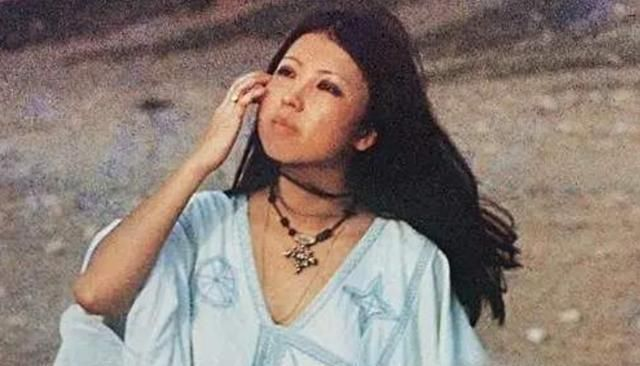

1991年1月4日,台湾作家三毛在台北荣民总医院自缢身亡,终年48岁,消息传出,华语世界为之震动,这位以《撒哈拉的故事》《雨季不再来》等作品感动无数读者的作家,用最决绝的方式为生命画上句号,三毛的死,不仅是一个个体的悲剧,更成为一代人精神追寻的隐喻——关于自由与束缚、理想与现实、流浪与归属的永恒悖论。

三毛的自杀并非突发冲动,而是其生命轨迹的必然延伸,她自幼敏感多思,初二时因数学老师羞辱患抑郁症休学七年,首次自杀未遂,这种对痛苦的敏锐感知,既造就了她文字的独特感染力,也埋下了精神困境的种子,1980年代,丈夫荷西意外溺亡后,三毛始终未能真正走出阴影,她在《梦里花落知多少》中写道:"他等了我六年,爱恋了我十二年,今日离去了,我没有等他。"字里行间浸透着无法弥合的失落感,丧偶之痛与创作枯竭、健康恶化交织,最终使她的精神世界趋于崩塌。

三毛之死折射出理想主义者的现实困境,她笔下的撒哈拉是自由的象征,但现实中的沙漠却是贫瘠与危险的并存,这种理想与现实的割裂,始终贯穿她的创作与人生,当她用文字构建乌托邦时,现实世界的重量却在不断叠加:婚姻挫折、健康问题、创作压力,以及盛名之下的孤独,三毛曾在信中坦言:"我要的只是安静,但这个世界从不给我。"这种对纯粹性的追求与现实的不可调和,最终成为压垮她的重要因素。

从文化符号的维度看,三毛的自杀被赋予了超越个体命运的意义,1980年代,她的作品成为华人世界启蒙思潮的一部分,代表着对自由、爱情与远方的渴望,正因如此,她的死亡被视为一个时代梦想的幻灭,大陆学者赵勇指出:"三毛之死象征着改革开放初期那种浪漫主义想象的终结。"当市场经济大潮席卷华人社会,三毛式的理想主义显得愈发珍贵而脆弱,她的自杀,恰逢传统价值解体与现代性焦虑交织的特殊时刻,因而成为文化转型期的精神注脚。

三毛选择自杀的方式也值得深思,在医院用丝袜自缢,这个场景充满象征意味——医疗场所本是延续生命之地,却成为生命终结之处;丝袜作为女性日常物品,被转化为致命的工具,这种对日常事物的异化使用,暗合她作品中一贯的颠覆性叙事,正如研究者所言,三毛通过控制死亡方式,完成了对生命的最后一次自主书写。

近三十年来,关于三毛死因的争论从未停止:是抑郁症发作?是江郎才尽的绝望?还是对荷西的追随?或许这些解释都过于简化,三毛的自杀更应被理解为多重因素叠加的结果:创作力衰退与读者期待的压力、慢性疾病带来的痛苦、情感依赖的缺失,以及最重要的——她始终在与存在的虚无感抗争,她在最后一封信中写道:"我的一生,到处都走遍了,大陆也去过了,该做的事都做过了,我已没有什么路好走了,我觉得好累。"

三毛的死亡让我们不得不思考:当一个人将生命活成传奇,是否注定难以寻常终老?她的追寻始终包含自我放逐的意味,而最终极的放逐便是离开生命本身,正如她在《说给自己听》中预言的:"如果有来生,要做一棵树,站成永恒,没有悲欢的姿势。"这种对永恒的渴望,或许正是她选择死亡的深层动因。

在三毛离世三十余年后的今天,我们依然阅读她的文字,谈论她的死亡,不是因为猎奇,而是因为她的生命与死亡提出了永恒的问题:如何面对理想与现实的落差?如何在追寻自由的同时安顿自我?三毛用一生探索这些问题,最终用死亡给出了她的答案,这个答案或许令人心痛,但确是她坚持至最后的、属于自我的真实。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...