1861年,世界处于一个剧烈变革与深刻撕裂的十字路口,在美国,南北战争爆发,联邦的统一与奴隶制的存废问题将国家拖入血腥的内战,俄国沙皇亚历山大二世签署废除农奴制的宣言,试图通过自上而下的改革缓解社会危机,却同时埋下了更多矛盾的种子,在东方,中国清政府在第二次鸦片战争战败后,开启了寻求“自强”的洋务运动,而意大利王国则宣告成立,民族统一浪潮席卷欧洲,这一年,旧秩序在革命、战争与改革的震荡中动摇,现代世界的轮廓在希望与阵痛中逐渐显现。

1861年,是人类近代史上一个充满矛盾与转折的年份,在这一年,世界多个地区同时爆发了影响深远的重大事件:美国南北战争打响第一枪,俄国沙皇亚历山大二世宣布废除农奴制,中国清政府在第二次鸦片战争后开启洋务运动,意大利王国宣告统一,这些事件看似分散,却共同勾勒出19世纪中叶全球变革的脉络——旧秩序崩塌,新力量崛起,现代世界的雏形正在血与火中逐渐成形。

美国:分裂与战争的序幕

1861年4月12日,南方邦联军队炮击萨姆特要塞,美国内战爆发,这场战争的根源可追溯至建国之初南北经济与社会制度的根本分歧:北方依靠工业化和自由劳动,南方则依赖种植园经济和奴隶制度,1860年林肯当选总统后,南卡罗来纳等七个州宣布脱离联邦,并于1861年2月成立“美利坚联盟国”,战争初期,南方凭借军事经验和棉花外交占据优势,但北方在人口、工业和道义上逐渐扭转战局,内战不仅是美国历史上最血腥的冲突(约62万人丧生),更是一场关于国家统一、奴隶制存废与现代性定义的终极较量,1863年《解放宣言》的颁布,最终将战争升华为人权与自由的圣战。

俄国:农奴制的终结与保守改革

1861年3月3日,沙皇亚历山大二世签署《解放法令》,宣布废除农奴制,这一改革被视为俄国近代化的关键一步,但其背后充满矛盾,农奴制改革既是克里米亚战争失败后统治精英的反思,也是应对社会动荡的妥协,法令名义上赋予2000万农奴人身自由,却未给予他们足够土地,反而通过“赎买金”制度将农民束缚于村社中,改革既激发了资本主义萌芽,又保留了贵族特权,导致社会矛盾后延,亚历山大二世的“自上而下的改革”体现了旧帝国在现代化压力下的挣扎——它试图通过有限变革维持专制,却最终为革命埋下火种。

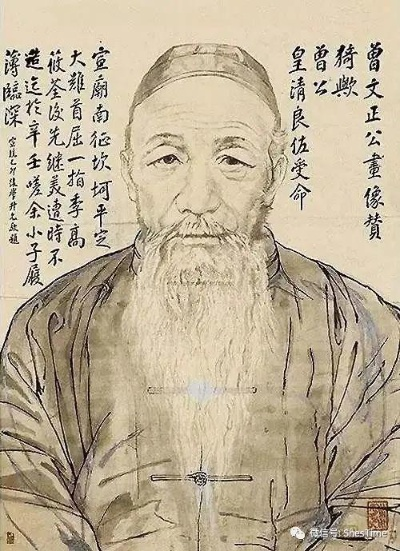

中国:洋务运动的开端与困局

1861年,中国清政府在第二次鸦片战争惨败和太平天国运动的冲击下,启动了以“自强求富”为目标的洋务运动,咸丰皇帝病逝后,慈禧太后与奕䜣联合发动辛酉政变,确立改革派主导权,同年,“总理各国事务衙门”成立,标志着中国被迫纳入西方主导的国际体系,曾国藩、李鸿章等人创办江南制造局、安庆内军械所,引进西方军事技术,洋务运动本质是一场“师夷长技以制夷”的有限改革,它未能触及政治制度与传统文化根基,最终在1894年中日甲午战争中暴露其局限性,1861年因而成为中国近代化的起点,也是半殖民地化加深的象征。

意大利:统一国家的诞生

1861年3月17日,意大利王国在都灵宣告成立,维克托·伊曼纽尔二世成为首任国王,这一成就离不开加里波第“红衫军”的远征、加富尔的外交谋略以及欧洲列强的默许,然而统一仅是“地理表达”,南北经济差距、教廷与世俗权力的对立、地区认同冲突等问题持续困扰新国家,意大利的统一既是民族主义浪潮的胜利,也是旧精英与新资产阶级妥协的产物,它揭示了19世纪民族国家构建的普遍困境:形式上的统一难以弥合深刻的社会分裂。

全球语境下的1861:现代性的阵痛

1861年的事件并非孤立,它们共同反映了19世纪中叶全球资本主义扩张、民族主义兴起和传统帝国转型的大趋势,美国内战是工业资本主义与种植园奴隶制的对决;俄国农奴制改革是封建帝国应对现代性的调整;中国洋务运动是古老文明对西方冲击的被动回应;意大利统一则是民族主义意识形态的实践,这些变革皆充满矛盾:解放与压迫并存,进步与保守交织,统一与分裂共生,世界在撕裂中重塑,在变革中阵痛。

历史的回响

1861年是一个时代的缩影,它告诉我们:变革从来不是线性进步,而是多重力量博弈的复杂过程,160多年后的今天,我们仍能感受到当年的遗产:美国仍在处理种族平等的未竟议题,俄国在西方化与本土性间摇摆,中国继续探索现代化道路,意大利面对南北分歧的挑战,1861年的世界,既是过去的终结点,也是未来的起跑线——它提醒我们,历史从未真正终结,而是在每一次抉择中重现其深刻启示。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...