月圆灯明夜,2014年的元宵节既延续着千年传统,又映照着当代中国的文化脉动,作为春节的压轴盛宴,它不仅是家庭团聚、赏灯猜谜的温情时刻,更承载着深层的文化象征与时代精神,在现代化进程中,元宵节习俗与都市生活相融合,电子花灯、线上灯会等新形式涌现,体现出传统文化在创新中的生命力,全球化背景下,元宵节也成为中华文化走向世界的一扇窗口,传递着团圆、和谐的价值理念,节日的当代实践,既是对文化根脉的守护,亦为传统注入了新的时代内涵。

2014年2月14日,农历正月十五,中国大地迎来了一个特殊的文化交汇时刻——元宵节与西方情人节在同一个日子相遇,这种历法上的巧合,为这一传统节日注入了别样的时代气息,当千家万户点亮花灯、品尝汤圆之时,无数年轻人也在为爱情庆祝,这一现象不仅引发了媒体热议,更成为观察中国传统文化在现代化进程中变迁的绝佳窗口。

元宵节又称上元节、灯节,起源于汉代,距今已有两千多年历史,汉武帝正月上辛夜在甘泉宫祭祀“太一”的活动,被普遍视为元宵节的开端,至东汉佛教传入后,正月十五点灯敬佛的仪式与本土习俗融合,进一步丰富了节日的文化内涵,2014年的元宵节,在传统与现代的碰撞中,展现出惊人的文化韧性,各地庙会依旧人声鼎沸,灯会流光溢彩,舞龙舞狮穿梭于大街小巷,而与此同时,玫瑰花与巧克力也成为这个古老节日的现代注脚。

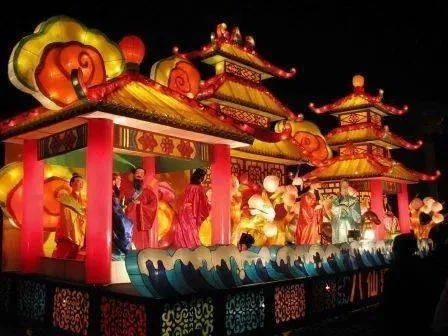

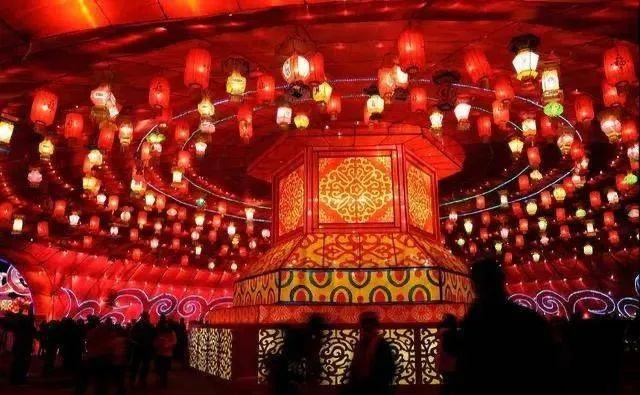

北京朝阳公园的灯会吸引了数十万游客,传统宫灯与现代LED技术结合,打造出既古典又时尚的视觉盛宴;南京夫子庙灯市延续六朝古都风韵,秦淮河上灯影摇曳,仿佛穿越时空;西安大唐不夜城的大型灯组,重现盛唐气象,令人叹为观止,这些景象表明,传统文化并非静止不变的化石,而是可以通过创新表达重新焕发活力的生命体。

2014年元宵节的特殊性还体现在新媒体技术的广泛参与上,智能手机尚未完全普及但已显峥嵘,微信朋友圈里满是汤圆与玫瑰花的照片比拼,微博上“元宵节遇情人节”话题阅读量突破千万,这种线上线下的节日互动,预示了数字时代传统节日传播方式的重要变革,人们不再仅仅通过亲身参与来体验节日,还可以通过虚拟空间分享和扩大这种体验。

从文化象征角度解读,汤圆与玫瑰花在这个特殊日子里的相遇,反映了中西方文化符号的交融与对话,汤圆象征着团圆、圆满,承载着农耕文明对家庭价值的重视;玫瑰花则代表着浪漫与爱情,体现着个体情感的表达,这两种价值并非对立关系,而是可以并行不悖、相得益彰,2014年双节合一的现象,某种程度上打破了传统与现代、东方与西方的二元对立思维,展示了文化融合的多种可能性。

值得注意的是,商家在这个节日中的推波助澜作用,从大型商场到小巷花店,从传统餐饮到西式糕点,无不抓住这个营销良机,推出各种“双节合一”促销活动,这种商业化运作一方面加速了节日习俗的流变,另一方面也客观上扩大了两大节日的知名度与参与度,消费主义时代,传统节日的存续与发展不可避免地与市场经济产生关联,关键在于如何保持文化内核不被过度商业化所稀释。

回望2014年那个特殊的元宵节,我们可以发现其中蕴含的深刻文化逻辑:传统节日不是博物馆里的陈列品,而是不断自我更新的有机体,它在保持核心文化基因的同时,不断吸收新的时代元素,适应新的社会环境,元宵节与情人节的重合,表面上是历法巧合,实质上则是传统文化在现代社会调适能力的体现。

九年光阴流转,2014年元宵节已成为历史,但它所呈现的文化适应与创新模式依然具有启示意义,在全球化与本土化交织的今天,如何让传统节日既保持文化根性又展现时代活力,如何平衡文化传承与创新发展,2014年的那个月圆之夜已经给出了部分答案——尊重传统而不拘泥于形式,拥抱创新而不迷失本质,这或许正是中国文化历经五千年而不衰的智慧所在。

当又一个元宵节来临,我们品尝汤圆、欣赏花灯之时,不妨想一想:在快速变化的时代里,哪些传统值得坚守,哪些创新值得鼓励?答案可能就藏在2014年那个特殊元宵节的文化镜像之中。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...