湖南大学承千年文脉,起于北宋岳麓书院,历经宋、元、明、清绵延不绝,素有“千年学府”之誉,至晚清近代,顺应时代变革,书院改制为湖南高等学堂,后又与多个学校合并演进,于1926年正式定名湖南大学,这一历程既延续了中国传统书院的学术精神与教育理想,又融入了西学体制与科学新知,体现出赓续传统与面向现代的双重特质,成为中华高等教育从古代走向近代的一个生动缩影。

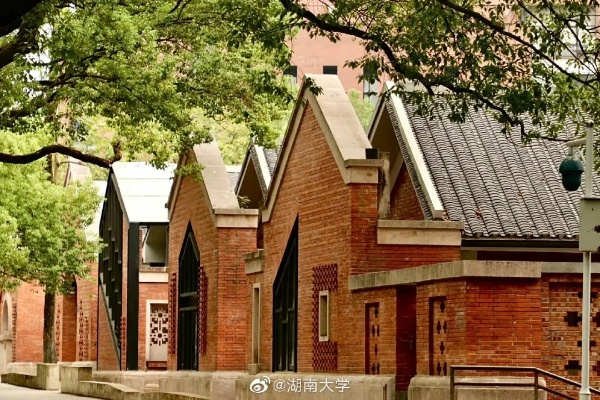

湖南大学坐落于中国历史文化名城长沙,倚岳麓山,临湘江水,以其深厚的学术积淀和卓越的办学成就闻名于世,许多人可能不知道,今天的湖南大学并非一蹴而就,其前身可追溯至中国古代著名的岳麓书院,并历经晚清、民国时期的多次变革与融合,最终在20世纪中叶定型为现代综合性大学,这段历史不仅反映了中国高等教育的演变,更承载了湖湘文化的精神内核。

岳麓书院:千年学府的根基

湖南大学最直接的渊源是岳麓书院,该书院成立于北宋开宝九年(公元976年),由潭州太守朱洞创办,是中国古代四大书院之一,素有“千年学府”之称,岳麓书院自创立之初,便以传承儒家经典、弘扬理学思想为使命,朱熹、张栻等理学大师曾在此讲学,开创了“湖湘学派”的学术传统,书院强调“经世致用”,注重将学术研究与现实社会结合,这一理念深深影响了后世湖南地区的教育发展。

至清代,岳麓书院仍为南方学术中心,培养出曾国藩、左宗棠等近代重要人物,1903年,清廷推行新政,改革教育制度,岳麓书院与湖南高等学堂合并,改制为湖南高等学堂,这一事件标志着湖南大学近代化进程的开启,古代书院模式逐步向现代学校体系过渡。

湖南高等学堂与师范教育的发展

湖南高等学堂成立后,成为湖南省第一所官办现代高等学校,开设文科、实科(理工科)等课程,1912年,中华民国成立,学堂更名为湖南公立第一师范学校,侧重于培养师资力量,这一时期,学校吸纳了西方教育理念,引入自然科学与社会科学课程,并聘请国内外学者任教,毛泽东曾于1913年至1918年在此求学,这段经历对其革命思想的形成产生了深远影响,也使得学校成为近代中国革命与教育的交汇点。

1926年,湖南公立第一师范学校与其他几所专科学校(如法政、工业、医学等)合并,组建省立湖南大学,这是“湖南大学”之名首次出现,学校初步具备了综合性大学的雏形,设文、理、工、法、教育等多个学院,省立湖南大学在战乱频仍的民国时期坚持办学,为湖南乃至全国培养了大量人才。

抗战时期的西迁与学术坚守

1937年抗日战争爆发,省立湖南大学被迫西迁至辰溪、沅陵等地,在极端艰苦的条件下维持教学与研究,师生们秉持岳麓书院“实事求是”的校训,在哲学、科学、工程等领域取得显著成就,例如土木工程学科在战时交通建设中发挥了重要作用,这一时期,学校的精神韧性得到了充分体现,也为战后回迁重建奠定了基础。

新中国成立后的定型与发展

1949年中华人民共和国成立后,政府对高等教育进行大规模调整,1953年,全国院系调整中,湖南大学的部分学科被拆分至中南矿冶学院(今中南大学)、华中工学院(今华中科技大学)等院校,原校保留土木、机械等工科优势,更名为中南土木建筑学院,1959年,学校恢复“湖南大学”校名,并逐步重建文、理、经、管等学科,形成多科性工业大学格局,改革开放后,湖南大学进入快速发展期,于2000年合并湖南财经学院,进一步加强了综合性大学的实力。

前身的意义与当代启示

湖南大学的前身历程,是一部从古代书院到现代大学的蜕变史,它体现了中国教育在传统与革新之间的平衡:岳麓书院的学术精神如“实事求是”“经世致用”被继承下来,而近代的学科整合与国际化拓展则推动了大学的现代化,湖南大学不仅是“双一流”建设高校,更以岳麓书院为文化象征,持续弘扬湖湘文化。

回顾这段历史,我们能看到教育的力量如何穿越时空——千年文脉为根基,近代革新为动力,共同塑造了湖南大学的独特气质,这提醒我们,大学不仅是知识的殿堂,更是文明传承与创新的灯塔。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...