魏晋时代交织着风流与铁血的双重气质,展现出矛盾而深刻的历史面貌,名士们寄情山水、纵情诗酒,以嵇康、阮籍为代表的竹林七贤崇尚清谈,追求精神自由与个性解放,形成了中国历史上独特的文人风度,这个时代充斥着政权更迭与血腥杀戮,从曹魏代汉到司马篡魏,从八王之乱到五胡乱华,权谋、兵变与战乱始终笼罩着整个时代,正是在这种动荡的背景下,风流与铁血奇特地共存,既孕育出超凡脱俗的文化艺术,又见证了残酷的政治斗争与军事冲突,共同构成了魏晋时代复杂而深刻的历史灵魂。

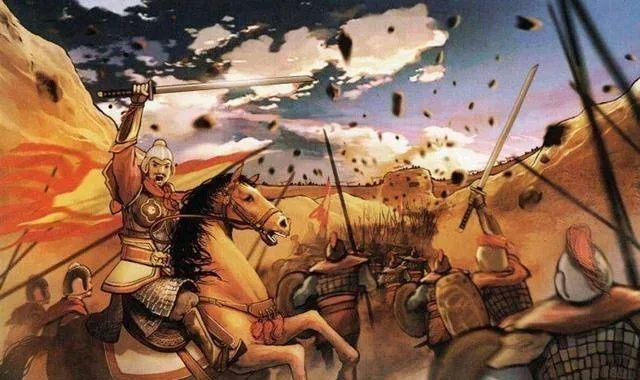

在那片被战火反复犁过的中原大地上,一个士人宽衣博带,于竹林中饮酒清谈,不远处,城墙外胡骑卷起的尘土遮天蔽日,这是魏晋时代最刺眼的画面——高雅与野蛮,飘逸与残酷,两种截然相反的气质竟在同一时空激烈碰撞,织就了中国历史上最复杂、最矛盾的时代图景。

魏晋风度常被后世赋予浪漫想象,仿佛那是个名士风流、不拘礼法的黄金时代,的确,我们看到嵇康在刑场上弹奏《广陵散》,从容赴死;阮籍驾车漫行,途穷则恸哭而返;王羲之等人在会稽山阴的兰亭曲水流觞,写下令后世痴迷的书法杰作,这些片段构成了我们对魏晋的文化记忆,却掩盖了时代另一面的真实——那是中国历史上最血腥、最混乱的时期之一。

揭开风雅的面纱,魏晋的底色是铁与血,三国鼎立的硝烟未散,西晋短暂的统一迅速崩塌,八王之乱将皇室力量消耗殆尽,五胡乱华接踵而至,史书记载“百姓流亡,死者涂地”,洛阳城被攻破时,王公士庶死者三万余人,在这持续近百年的动荡中,中国人口从东汉鼎盛时期的五千多万锐减至不足千万,真正是“白骨露于野,千里无鸡鸣”。

为何极端的精神自由与极端的暴力混乱能够共存?这看似悖论的现象,实则有着深刻的内在逻辑,当外在世界变得不可控、不可预测时,人自然转向内心世界寻求确定性和自由,魏晋名士的放浪形骸,不是太平盛世的奢侈,而是乱世中的生存策略,他们服药饮酒、清谈玄学,不是闲来无事的消遣,而是对现实政治的失望与疏离,正如李泽厚所指出的,魏晋风度本质上是“人的觉醒”,是在黑暗时代对个体生命价值的重新发现。

这种觉醒采取了一种特殊的中国式表达,不同于西方在类似历史阶段产生的宗教狂热,魏晋士人发展出了一种独特的世俗超越精神,他们不谈来世,不论鬼神,而是在艺术、文学和日常生活中寻找永恒,王弼、何晏用《老子》《庄子》《易经》构建玄学体系,不是为逃离现实,而是为解释现实;顾恺之的人物画不仅追求形似,更追求神似,试图捕捉超越表象的永恒神韵;甚至连书法都超越了实用功能,成为人格修养的艺术表现。

更值得深思的是,在这种极端条件下,中国文化不仅没有断裂,反而获得了一种奇特的创造力,佛教在这时期深入中国社会,与道家思想碰撞融合,催生了后来的禅宗;文学上出现了陶渊明的田园诗,开创了中国隐逸文学的传统;科技方面有祖冲之精确计算圆周率,贾思勰撰写《齐民要术》,似乎正是外在世界的崩解,释放了内在的文化创新能量。

站在历史的长河回望魏晋,我们看到的不是一个简单的乱世或黄金时代,而是一个充满张力的矛盾复合体,它提醒我们,文化的繁荣不一定需要太平盛世作为前提,人类精神能够在最恶劣的环境中开出奇异的花朵,魏晋的双重遗产——一面是追求个体自由和精神独立的风流,一面是在逆境中坚持文化创造的韧性——或许正是这个时代给我们最珍贵的礼物。

当我们在当代社会的各种压力下寻求精神出路时,魏晋士人的选择依然具有启示意义:真正的自由不是外在环境的产物,而是内在态度的选择;文化的生命力不在于避免挑战,而在于如何回应挑战,在这个意义上,魏晋从未远离我们,它依然参与着我们对什么是美好生活、什么是值得追求的价值的精神对话。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...