公元626年,唐太宗李世民即位之初,突厥铁骑趁唐朝政局未稳,长驱直入至长安城外渭水便桥之北,面对大军压境,太宗沉着应对,仅率高士廉、房玄龄等六骑亲至渭水南岸,隔河斥责颉利可汗背弃盟约,其后唐军旌旗招展,军容严整,展现出不惧一战的决心,颉利可汗见唐军有备且太宗气势凛然,心生惧意,遂请和订盟,双方斩杀白马为誓,于便桥之上缔结和平协议,突厥退兵,此役虽未动干戈,却以非凡胆识与政治智慧化解危机,为唐朝赢得宝贵的发展时间,史称“便桥之盟”或“渭水之盟”,成为以智谋屈敌的经典范例。

武德九年(公元626年)八月,渭水北岸,突厥二十万铁骑列阵如黑云压城;南岸,长安城门紧闭,新即位的唐太宗李世民率六骑直面敌营,一场看似悬殊的对峙,最终以一场不战而屈人之兵的盟约收场——这便是中国历史上著名的“渭水之盟”,它不仅是军事外交的经典案例,更是一个新兴王朝在危机中淬炼智慧的缩影。

危机:玄武门后的权力真空

渭水之盟的背景,与唐初政局的剧烈震荡紧密相连,武德九年六月初四,李世民发动玄武门之变,弑兄杀弟,迫父让位,八月九日,他正式即位,但此时的大唐内部暗流涌动:前太子旧部人心惶惶,地方势力观望不定,而北方突厥则嗅到了可乘之机。

突厥颉利可汗亲率二十万大军南下,一路破泾州、抵武功,直逼长安郊外的渭水便桥,此时长安守军不足三万,且民心未附,若突厥强行攻城,初生的唐政权可能顷刻崩塌,历史将李世民推至悬崖边缘——他必须在一无兵力优势、二无时间周旋的困境中破局。

博弈:虚实之间的心理战

李世民的选择出乎所有人意料:他未固守待援,而是亲率高士廉、房玄龄等六骑直奔渭水南岸,隔河斥责颉利背盟,这一举动看似冒险,实则深藏谋略。

他以“帝王之姿”制造心理威慑,颉利见李世民轻装简从、神色自若,疑其必有埋伏,未敢轻易渡河,唐军在后阵扬起旌旗、擂鼓造势,营造重兵云集的假象,更关键的是,李世民深知突厥联盟的脆弱性——颉利与侄子突利可汗矛盾已深,部落联盟各怀异心。

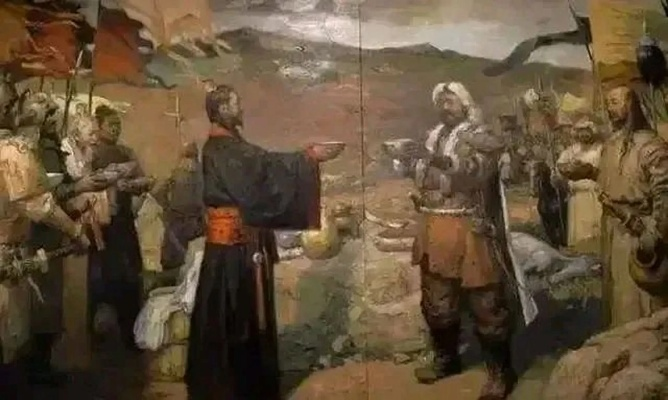

当日下午,唐军主力陆续抵达,阵势严整,颉利见突袭之机已失,又恐腹背受敌,最终同意议和,次日,双方斩白马为誓,于便桥签订盟约,突厥退兵。

争议:屈辱还是智慧?

史书对渭水之盟的评价历来存在分歧。《旧唐书》称“太宗许以金帛,突厥退兵”,后世亦有批评者视其为“城下之盟”,类比汉初和亲之耻,但深入分析可知,此盟约的本质是“以空间换时间”的战略决策。

李世民付出的代价仅是金帛物资,而非割地或称臣,更重要的是,盟约为大唐争取了至关重要的喘息之机:此后四年间,李世民推行均田制、重整府兵、分化突厥内部,终於贞观三年(629年)命李靖北伐,一举灭东突厥,生擒颉利,若当年在渭水硬拼,即使惨胜,初唐的国力也将耗尽,贞观盛世或无从谈起。

遗产:从渭水到天可汗

渭水之盟的深层意义,在于它奠定了唐代外交战略的基调:

- 务实主义:不逞一时之勇,以最小代价化解危机。

- 时间换空间:通过暂缓冲突积累实力,等待反攻时机。

- 攻心为上:利用外交手段分化对手,而非单纯依赖军事。

正是这种战略思维,使李世民在贞观四年被西域诸国尊为“天可汗”,开创了“四夷宾服”的盛唐格局,渭水之盟也因此超越单一事件,成为中国古代地缘政治智慧的典范。

盟约背后的历史辩证法

渭水之盟不是懦弱的妥协,而是强者在弱势时的理性选择,它揭示了一个深刻的历史规律:真正的战略家不仅懂得如何进攻,更懂得如何在退守中积蓄力量,当渭水的烽烟散尽,长安的宫阙之下,一个王朝已悄然完成从生存到崛起的转身,这一纸盟书,写满了勇气、智慧与隐忍,也写下了盛唐的第一笔注脚。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...