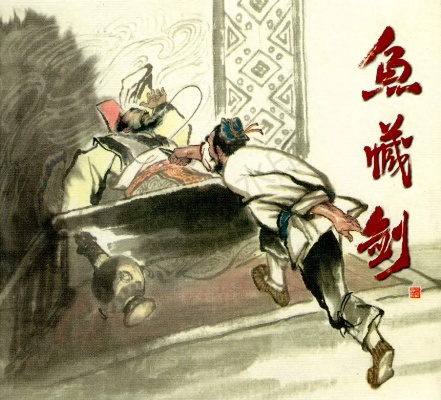

鱼肠剑,不仅是春秋时期闻名天下的利器,更是一段侠义精神的象征,它因专诸刺吴王僚的壮举而载入史册——专诸将短剑藏于鱼腹,以赴宴为名,近身突袭,一举成功,自己亦慷慨赴死,这一事件折射出春秋时期士为知己者死的侠义风尚,展现了早期刺客以武犯禁、以死报恩的价值取向,专诸的行动,既是个体勇武的极致体现,也是阶层流动与权力更迭中激烈斗争的缩影,鱼肠剑因此超越兵器的范畴,成为忠义、勇气和反抗精神的文化符号,标志着中国古代侠义精神的初步觉醒与悲壮实践。

在中国历史上,专诸的名字往往与“鱼肠剑”和“刺王”紧密相连,他是春秋时期吴国的一位传奇刺客,以刺杀吴王僚而闻名,其事迹载于《史记·刺客列传》中,专诸的行动不仅改变了吴国的政治格局,更折射出春秋时代侠义精神的萌芽与复杂的社会伦理,本文将探讨专诸的背景、刺杀的动机与过程,并分析其行为在历史和文化中的深远意义。

专诸生活在公元前6世纪的吴国,那是一个诸侯争霸、战乱频仍的时代,吴国当时由吴王僚统治,但内部权力斗争激烈,公子光(后来的吴王阖闾)野心勃勃,意图夺取王位,而专诸作为其门客,被选中执行刺杀任务,专诸并非出身贵族,而是一个普通的市井之人,据说他性格刚烈、重诺轻死,深受“士为知己者死”的侠义观念影响,这种背景使得他成为公子光理想的工具——一个愿意为“知己”付出生命的义士。

刺杀事件的直接动机源于公子光的政治野心,吴王僚的统治被视为不公,公子光声称自己更有资格继承王位,并寻求专诸的帮助,专诸的同意并非出于个人利益,而是基于对公子光的“知遇之恩”,据《史记》记载,公子光对专诸礼遇有加,甚至“养其母老”,这使得专诸感念至深,决心以死相报,这种关系凸显了春秋时期“侠”与“主”之间的特殊纽带:侠士视忠诚高于生命,而主人则以恩惠换取效忠,专诸的行为因此超越了单纯的暴力, embody了早期侠义精神的核心——以行动捍卫道义与承诺。

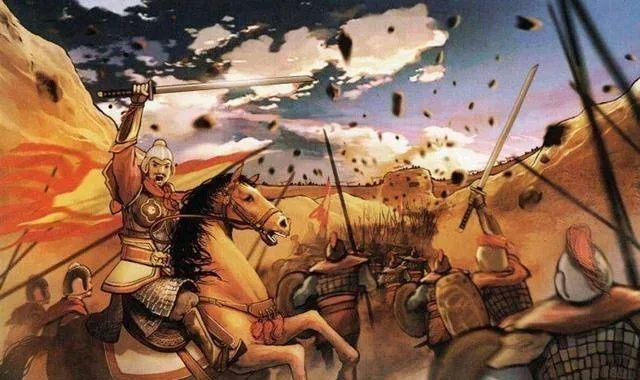

刺杀过程本身极具戏剧性和象征意义,公元前515年,公子光设宴招待吴王僚,专诸伪装成厨师,将一把短剑(后世称为“鱼肠剑”)藏于烤鱼之中,当专诸献鱼时,他突然拔出剑刺向吴王僚,一击致命,但专诸自己也当场被护卫杀死,这一事件不仅展示了专诸的勇气和技巧,更体现了古代刺客文化的特点:刺杀往往通过计谋和伪装完成,强调“出其不意,攻其不备”,鱼肠剑作为工具,成为专诸精神的象征——它短小精悍,却足以改变历史,刺杀成功后,公子光顺利即位为吴王阖闾,开启了吴国的强盛时期,间接促进了后来的吴越争霸。

专诸的行为在历史和文化中引发了多重解读,从正面看,他被誉为侠义的典范,司马迁在《史记》中将专诸列为刺客之首,强调其“言必信,行必果”的品质,这反映了汉代对侠义精神的推崇,专诸的故事也成为后世文学和戏剧的常见题材,如京剧《专诸刺僚》,歌颂了他的忠诚与勇敢,从负面视角,专诸的刺杀也可被视为一种暴力手段,挑战了传统的君臣伦理,孔子曾批评刺客行为“乱臣贼子惧”,暗示这种暴力颠覆可能破坏社会秩序,这种 duality 体现了春秋时代的矛盾:侠义精神兴起,个人承诺高于法律;中央集权尚未成熟,暴力成为政治斗争的常见工具。

更重要的是,专诸的事迹折射出春秋时期社会转型的深层脉动,那是“礼崩乐坏”的时代,周王室衰微,诸侯国各自为政,个人英雄主义开始抬头,专诸作为“士”阶层的代表,展示了底层人物通过极端行动影响历史的可能性,他的刺杀不是孤例,而是与豫让、聂政等刺客共同构成了一幅侠义文化的画卷,这种文化后来演变为战国时期的“游侠”传统,乃至对中国历史上的反抗精神(如梁山好汉)产生了深远影响。

专诸以鱼肠剑刺王的故事,不仅是一段惊心动魄的历史插曲,更是春秋侠义精神的缩影,他的行动融合了忠诚、勇气和暴力,揭示了个人在历史洪流中的能动性,回望专诸,我们或许会反思:在道义与权力之间,暴力是否是唯一的选择?他的 legacy 提醒我们,历史中的英雄往往复杂而矛盾,但其精神内核——对承诺的坚守——依然值得深思,专诸虽死,但他的名字与鱼肠剑一同,永远镌刻在中国文化的记忆之中。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...