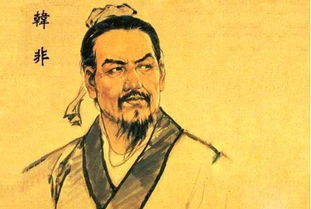

战国乱世,纵横家苏秦、张仪以智谋与口才搅动天下格局,苏秦合纵六国抗秦,身佩六国相印,以弱制强;张仪则连横破纵,以“欺楚”等计策瓦解联盟,助秦扩张,二人如同棋手,将列国视为棋子,在博弈中展现惊人的谋略与胆识,光环背后,却是人性的复杂迷局:苏秦早年屡遭挫败,最终虽权倾一时却死于刺杀;张仪亦数次身陷险境,凭借急智脱身,他们的命运交织着野心、背叛与挣扎,既推动了历史的进程,也折射出乱世中个体在权力与道德间的抉择与代价。

战国七雄并立的时代,两条截然不同的道路在历史舞台上交错展开,苏佩六国相印,以合纵之策构筑东方联盟;张仪两度相秦,凭连横之术瓦解诸侯合围,他们的故事远非简单的对抗叙事,而是揭示了中国古代外交智慧的深邃图景,映射出个人命运与时代洪流间永恒的张力和选择。

苏张二人传说皆师从鬼谷子,却走向了战略光谱的两极,苏秦初入秦国献计不成,落魄而归,“负书担橐,形容枯槁”,受尽家人冷眼,这一挫折反而催生了他对抗秦国的决意,他深刻洞察六国对强秦的普遍恐惧,以“秦攻一国,五国各按兵不动”的现实困境为切入点,成功说服诸侯形成纵向联合,值得注意的是,苏秦不仅依靠口才,更对各国地理、经济、军事实力了如指掌,为每个国家量身定制抗秦策略,这种基于现实利益计算的外交思维,远超空洞的理想主义说教。

张仪则选择了相反路径,他看准秦国地理优势与变法成果,提出“事一强以攻众弱”的连横战略,与苏秦的集体安全理念不同,张仪奉行的是现实主义的权力政治,他利用六国间的固有矛盾,采取“远交近攻”的分化策略:许地楚国而毁约,诱骗齐国孤立,这些手段虽被诟病为诈术,却体现了对国际关系本质的冷峻认识——在没有更高权威的战国体系中,道德约束让位于生存逻辑。

纵横策士的崛起标志着政治生态的深刻变革,世卿世禄制度逐渐被能力本位取代,士人阶层凭借智谋获得前所未有的政治影响力,苏张二人皆出身平民,却能左右国际格局,这种阶层突破具有革命性意义,他们代表的新型知识分子,不再依附于特定国家认同,而是成为跨国流动的战略资源,这种“智识游牧”现象在战国时期达到高峰。

合纵连横的博弈揭示古代中国外交思想的早熟,两国策略虽相反,却共享一种系统思维:都将七国视为动态平衡的整体,认识到任何一方的行动都会引发连锁反应,这种全局观比欧洲威斯特伐利亚体系早了两千年,他们在外交实践中运用的博弈智慧——如承诺与威胁、信息不对称、战略欺诈等——与现代国际关系理论中的诸多概念不谋而合。

耐人寻味的是,两位策士的最终命运揭示了权力游戏的残酷本质,苏秦虽身佩六国相印,却难逃被刺杀结局;张仪虽得秦王重用,最终因猜忌而出走,他们的个人命运仿佛是其战略理念的隐喻:合纵虽声势浩大却易溃散,连横虽高效但缺乏稳固基础,这种悲剧性暗示着在绝对利益冲突中,纯粹依靠外交策略与个人智谋难以建立持久秩序。

纵横家的遗产穿越时空依然鲜活,当今世界格局与战国时代惊人相似:大国博弈、联盟重组、经济与军事力量的复杂互动,苏张二人展示的外交艺术提醒我们:国际政治既是实力的较量,也是智慧的竞争;既要认清现实利益的不可调和性,也要保持对合作可能的开放态度,他们的故事最终告诉我们,无论是合纵的联合自强,还是连横的战略分化,都是人类在无政府状态下寻求安全与繁荣的尝试,这种尝试至今仍在继续,且永远面临道德与实效的两难抉择。

在这个意义上,苏秦和张仪不仅是历史人物,更是理解国际政治本质的永恒镜像,他们的纵横之术,他们的人生起伏,他们留下的思想遗产,不断提醒着我们:在世界的大棋局中,既需要洞察现实的锐利目光,也需要超越一时得失的历史智慧。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...