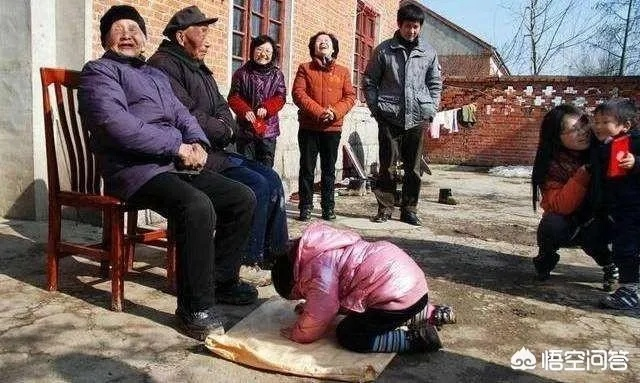

,“生儿子”的传统执念如同一副沉重的枷锁,深深禁锢了无数女性的人生选择与自我价值,在家庭与社会的双重压力下,她们被迫将生育男孩视为核心使命,甚至终极目标,这不仅使其身体反复承受孕育之苦,更在精神上遭受否定与焦虑的持续煎熬,个人的理想、事业与健康被轻易牺牲,人生轨迹被彻底改写和吞噬,这背后是根深蒂固的性别偏见与文化陋习,它物化女性为生育工具,剥夺其作为独立个体的基本权利与尊严,亟需被深刻反思与破除。

在中国福建某农村,一位42岁的女性因“连生7个女儿”的新闻引发社会关注,据报道,她二十年间不断怀孕分娩,只因家族对男性继承人的执念,事件背后,是根深蒂固的性别偏好文化对女性身体的剥夺,以及系统性性别不平等的社会现实。

被物化的子宫:生育选择的非自由

这位女性的经历并非孤例,在传统宗族观念浓厚的地区,“生儿子”被视为对家族的责任,甚至成为婚姻存续的前提,女性的身体成为实现家族目标的工具,生育选择权被架空,医学研究指出,连续多次妊娠会显著增加贫血、盆底功能障碍甚至生命风险,但比身体损伤更残酷的是精神压迫——许多女性内化了这种价值观,将自我价值与生育男孩捆绑,陷入“求子焦虑”的恶性循环。

数字背后的结构性暴力

第七次人口普查数据显示,我国出生性别比虽从2010年的118降至111.3,仍高于自然基准(103-107),这种失衡背后是技术作恶与观念合谋:便携B超机黑市交易、选择性终止妊娠等现象仍未根绝,而连生多孩的家庭往往陷入贫困陷阱——有限的资源被分散,女孩们的教育发展空间被挤压,形成“越穷越生,越生越穷”的恶性循环。

被忽视的代价链

当焦点集中于“求子”本身时,总被忽视的是那些沉默的代价承担者:

- 长女的困境:大姐们常被迫成为“小母亲”,承担育儿责任,学业中断率显著高于同龄人

- 中间女儿的“透明化”:夹在中间的孩子易成为情感关怀的盲区

- 母亲的撕裂:她们既是父权压迫的受害者,又可能成为延续该观念的执行者 某公益组织访谈发现,在多女求子家庭中,超过60%的长女初中辍学,而母亲患抑郁症状的比例达普通农村妇女的2.3倍。

观念解构与经济理性的悖论

讽刺的是,执着“养儿防老”的传统观念正被现实颠覆,中国社会科学院2022年研究报告显示,女儿养老贡献值指数(107)已反超儿子(100),尤其在情感陪伴与医疗照护方面,浙江农村调研数据显示,女儿承担主要养老责任的家庭比例较十年前上升38%,当城市化进程瓦解传统宗族结构,儿子不再是经济必需品,但文化惯性仍持续制造着悲剧。

破局之路:超越个体批判的系统性变革

改变需要多维度介入:

- 政策精准调控:需警惕“生育自由”被曲解为“生育压力”,地方政府应加强反对性别歧视的宣传教育

- 技术监管升级:卫健部门需强化终止妊娠手术的管理,阻断性别选择产业链

- 经济赋能计划:为多女家庭提供教育补贴、母亲技能培训,打破贫困代际传递

- 叙事重构:媒体应减少对“多子家庭”的浪漫化报道,转而关注女性自主决策权

广东某县试点项目提供启示:通过组建“女儿户互助会”、评选“杰出女儿家庭”并给予养老补贴,三年内该县出生性别比下降9个百分点。

走向生育文明的新范式

七个女儿的母亲,是一个时代的缩影,更是一面警示的镜子,真正的生育文明,不在于追求特定性别的孩子,而在于每个女性都能自由决定是否生育、何时生育、生育几个,当我们最终摆脱性别偏见的枷锁,才会发现:生命的价值从来不在染色体组合之间,而在于每个孩子都能被当作独立的个体,被期待、被珍爱。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...